|

|

||

|

基于城市绿色高质量发展理念的中国城市生物多样性保护与提升

生物多样性

2025, 33 (5):

24524-.

DOI: 10.17520/biods.2024524

生物多样性持续丧失已成为全球最严重的环境挑战之一。如何在城市发展中有效保护和提升生物多样性已成为紧迫的关键问题。在《生物多样性公约》机制下, 《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》(以下简称《昆蒙框架》)的达成为城市生物多样性保护提升提供了切实可行的解决途径。为实现《昆蒙框架》目标要求, 中国形成了系列履约机制并建立了以市级住建部门为主的多部门协作模式。围绕目标12呈现多学科交叉、政府与学界广泛合作的趋势。我国迭代推进城市绿色高质量发展模式, 重点探索与生物多样性保护协同路径, 并在我国东部城市形成代表性示范区域。在此背景下的城市生物多样性保护与提升工作体现了持续优化与高度融合的特点。通过底线型指标进行管控约束、导向型指标作为实施工具进行建设引导, 主要将生物多样性从纳入城市发展主流、显著提高城市绿地的规模质量与连通性、改善人类健康与福祉3个领域展开实践。此外, 从景观、生态系统、物种、社会参与4个层次, 聚焦为19个关键任务, 其中12项回应了《昆蒙框架》目标12的关切。在绿色高质量发展和城市模式可持续实践背景下, 应首先夯实履约视角下的城市生物多样性保护提升目标体系、加强保护主流化、建立更为全面和有效的协调机制。重视城市发展与生物多样性保护的全要素、全周期衔接, 提高其与城市居民福祉和健康的联系性, 探索形成特色鲜明的绿色高质量发展与城市生物多样性保护提升“生物、宜居、福祉”三位一体的中国路径。  View image in article

图4

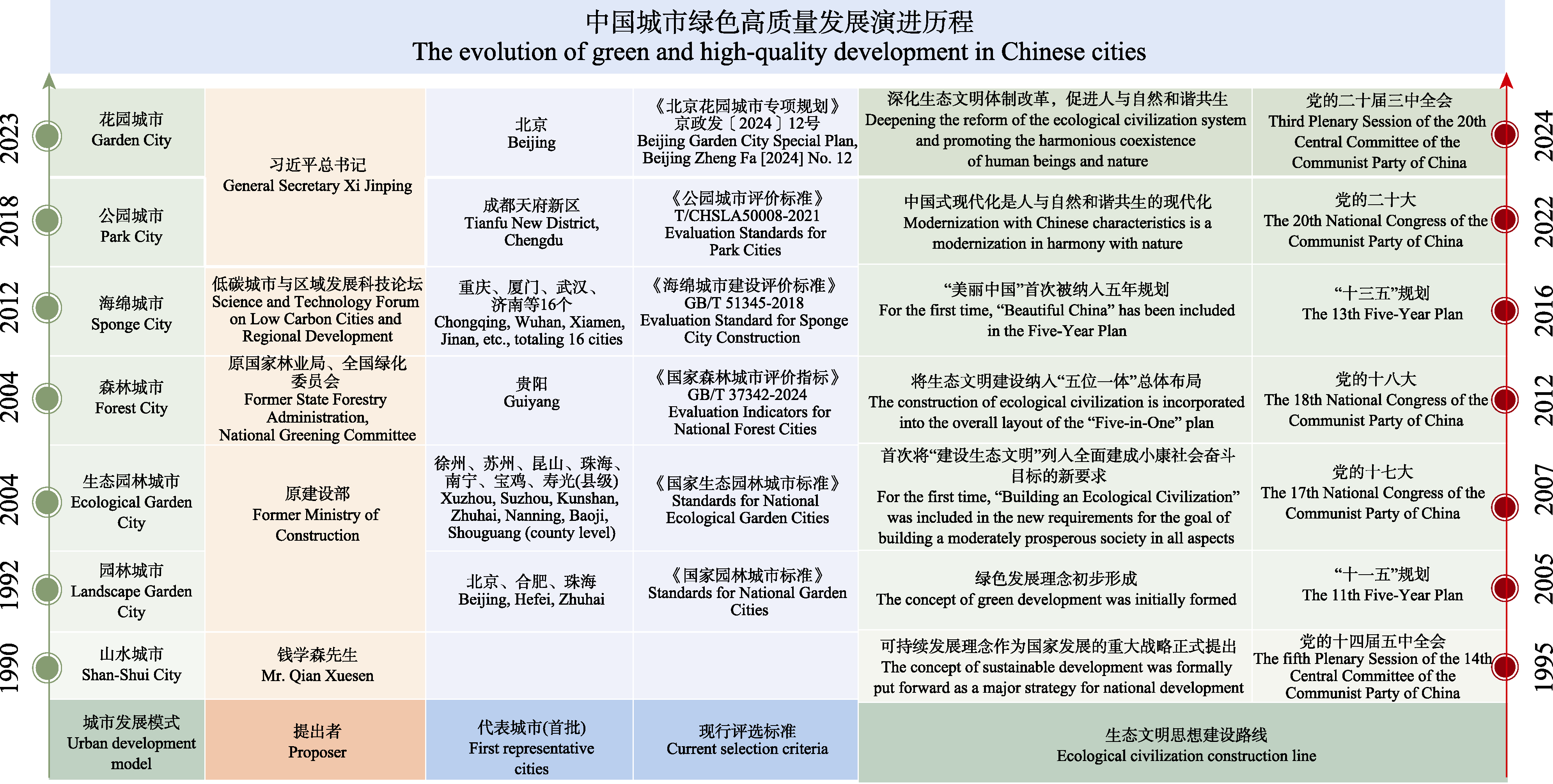

中国生态文明建设与城市绿色高质量发展演进脉络

正文中引用本图/表的段落

各发展模式因建设时间和主管部门不同而各具特色(图4)。山水城市始于城市园林与森林的结合(钱学森, 1992), 继而衍生出强调城市景观塑造的园林城市(王浩, 2018)。随后, 城市生态建设思路由内部绿化美化向建立城市生态系统转变(张云路等, 2017), 国家林业和草原局提出森林城市建设, 而生态环境部则主导城市生物多样性保护政策(Zhang et al, 2024)。随着“生态文明建设”和“美丽中国”战略的推进, 习近平总书记于2018年提出“公园城市”构想, 强调生态价值及城市自然、人居环境的共生(成实和成玉宁, 2018; 傅凡等, 2020)。北京市自2023年起开始尝试建设花园城市(Garden City), 强调恢复和完善城市生态系统, 实现人与自然的和谐共生。

本文的其它图/表

|