|

|

||

|

中国石松类和蕨类植物多样性研究进展

生物多样性

2022, 30 (7):

22381-.

DOI: 10.17520/biods.2022381

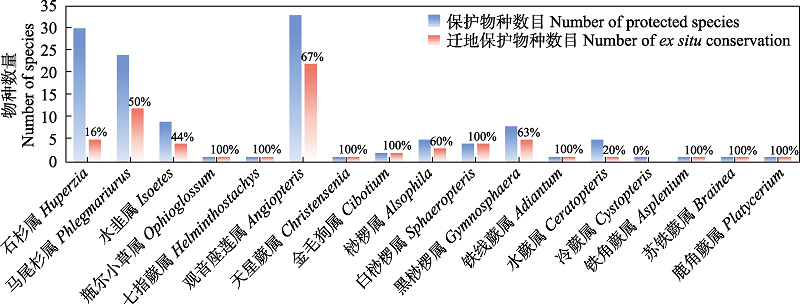

石松类和蕨类植物是维管植物的第二大类群, 其起源可追溯到4亿年前。在被子植物出现之前, 石松类和蕨类植物在古地球生态系统中占主导地位, 其重要性一直延续到现在。自20世纪40年代开始, 中国石松类和蕨类植物研究就令世界瞩目, 尤其是2017年第19届国际植物学大会在中国深圳召开后的5年时间里, 中国石松类和蕨类植物研究更是面向世界、走向国际, 研究更为广泛的科学问题, 在物种多样性、保护、系统演化和生态适应性等方面取得了一系列重要研究进展。2017-2022年, 多个中国研究团队利用多组学数据构建了世界石松类和蕨类植物科级水平的生命之树并提出了关键性状孢子囊环带演化的新模式; 解决了石松类和蕨类植物中目级、科级、属级和种级众多关键的系统分类学等问题, 发表了106个新分类群; 开展了大量的植物区系调查和研究, 出版了6部中国石松类和蕨类植物多样性专著和1部世界性专著; 对65种国家重点保护的石松类和蕨类植物进行了迁地保护, 同时实现了桫椤科、水蕨属(Ceratopteris)、观音座莲属(Angiopteris)和鹿角蕨(Platycerium wallichii)等重点保护类群的孢子繁殖; 在系统发育框架下, 研究了石松类和蕨类植物的生态修复功能和生态适应性演化。通过对2017-2022年研究成果的总结和思考, 本文对未来石松类和蕨类植物的发展提出以下建议: (1)提高中国寡型科属以及世界性大科大属的关注力度; (2)加强西藏、四川等薄弱地区石松类和蕨类植物的调查研究, 并结合新技术, 如DNA条形码等以提高区系调查中物种鉴别的效率和准确性; (3)运用多学科交叉的研究方法厘清各科、属、种间系统关系的同时, 还应加强系统和生态适应性演化之间的协同研究; (4)关注石松类和蕨类植物系统位置作为陆生维管植物演化起点的共性科学问题; (5)加强石松类和蕨类植物系统分类学与生态学、植物化学、保护生物学等学科间交叉合作研究。  View image in article

图5

国家重点保护石松类和蕨类植物迁地保护物种数量及其占比

正文中引用本图/表的段落

植物迁地保护是指将植物种子或活植株移到人工创造的适宜环境中保存, 使其避免受到自然灾害或人为因素的影响(周桔等, 2021)。对于野外原生境遭到破坏、种群存续受到巨大威胁的植物物种而言, 迁地保护是进行抢救性保护的有效手段(周桔等, 2021)。植物园在植物迁地保护中扮演着主要角色, 据全国各大植物园统计, 目前引种保存的石松类和蕨类植物约2,000种(含品种), 其中中国本土石松类和蕨类植物约1,500种(严岳鸿和石雷, 2014)。植物园迁地保护的国家重点保护野生蕨类植物约65种(附录7), 且绝大多数为观赏植物, 如鹿角蕨(Platycerium wallichii)、对开蕨、苏铁蕨(Brainea insignis)、荷叶铁线蕨、马尾杉属、观音座莲属和桫椤科等, 而其他一些濒危石松类和蕨类保护植物, 如石杉属(二级)、水韭属(一级)、水蕨属(二级)和光叶蕨(一级), 迁地保护的种类则相对较少(图5)。一方面, 引种具有观赏价值的植物对于植物园的景观设计和开发应用具有重要作用; 另一方面, 各植物园目前引种保存的石松类和蕨类植物均为容易栽培存活的类群, 而石杉属、天星蕨(Christensenia aesculifolia)等生境地域狭窄且繁育困难的类群, 其迁地保护存活率均较低, 在现阶段应以就地保护为首要的保护措施, 辅以不破坏现有资源的繁育技术研究。

本文的其它图/表

|