|

|

||

|

第三极荨麻属麻叶荨麻分支的物种界限

生物多样性

2025, 33 (8):

25138-.

DOI: 10.17520/biods.2025138

基于多学科证据的整合分类学是当前解决物种界限问题的有效方法。荨麻属(Urtica)麻叶荨麻分支(cannabina Clade)广泛分布于生物多样性丰富且生态环境独特的第三极地区。然而, 由于该属植物复杂的形态特征和演化历史, 其近缘种之间的界限仍不清楚。本研究以分布于该地区的麻叶荨麻分支(含亚种)的4个物种(麻叶荨麻Urtica cannabina、三角叶荨麻U. triangularis、异株荨麻U. dioica、高原荨麻U. hyperborea)为研究对象, 选取滇藏荨麻(U. mairei)和膜叶荨麻(U. membranifolia)及近缘属为外类群, 基于麻叶荨麻分支50个个体(每个种4-10个)及18个外类群样本的基因组重测序数据, 提取质体基因组和“Angiosperms353核基因数据集”解析系统发育关系和群体结构, 并结合地理分布以及形态性状聚类分析, 开展了整合分类学研究。结果表明: (1)高原荨麻是单系类群, 且在形态特征和地理分布上与其他物种分化明显, 尽管与异株荨麻在喜马拉雅和横断山地区存在同域分布, 但二者在海拔梯度上存在分异; (2)异株荨麻的原亚种与尾尖异株荨麻(Urtica dioica subsp. afghanica)和甘肃异株荨麻(U. dioica subsp. gansuensis)两个亚种在地理分布、形态特征及遗传组成方面均存在明显不同, 暗示可能存在隐存种, 其分类地位有待进一步验证; (3)三角叶荨麻、麻叶荨麻和异株荨麻等近缘物种的分布区重叠, 性状和遗传聚类出现交叉, 同时检测到核质冲突信号, 表明种间可能存在基因渐渗。高山环境中物种的形态趋同可能是物种间性状难以区分的原因。此外, 研究证实质体基因组结合“Angiosperms353核基因数据集”在近缘物种界定中有较好的应用潜力。本研究利用多重证据解析了该地区荨麻属植物的物种界限, 加深了对其种间关系与分布格局的理解, 并为该区域内其他类群的整合分类学研究提供了一个可借鉴的范式。  View image in article

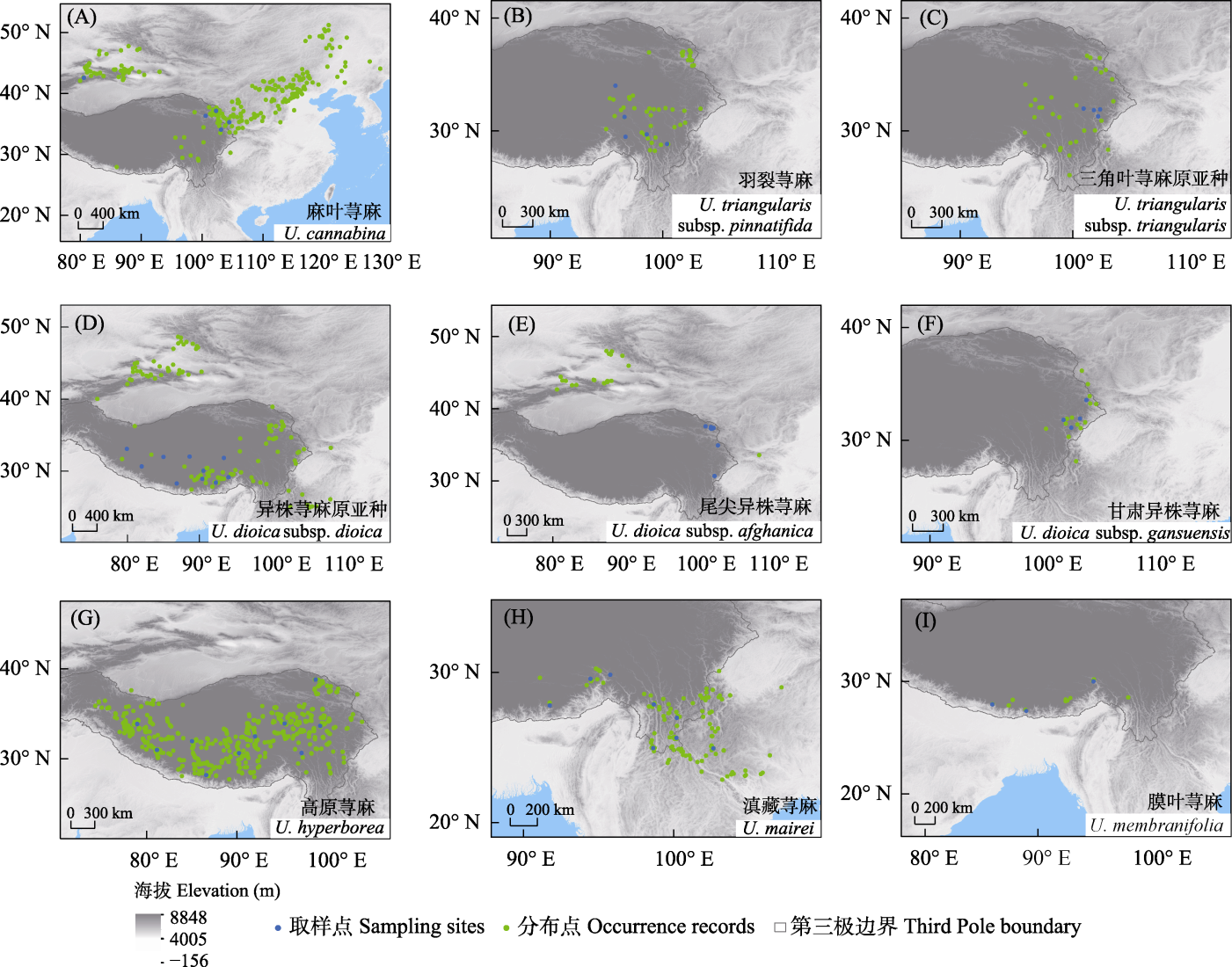

图2

第三极6种荨麻属植物的分布点和取样点分布。绿色代表分布点, 分布数据来自GBIF (

正文中引用本图/表的段落

荨麻属(Urtica)隶属于荨麻科, 是全球广布属, 约30种, 其中我国分布有14种, 包括3个特有种(Friis, 1993; Chen et al, 2003)。该属物种形态相似(图1), 表型可塑性较强(Wu et al, 2015), 尤其是同域分布的近缘物种及亚种之间, 种间界限仍不清楚(Taylor, 2009; Henning et al, 2014; Grosse-Veldmann & Weigend, 2015; Grosse-Veldmann et al, 2016)。该属经历了多次不同生物地理区间的扩散事件(Wu et al, 2018), 可能打破了物种的地理与亲缘关系的界限, 使得仅依赖形态特征和地理分布数据很难清晰界定种间关系(Grosse-Veldmann et al, 2016)。近年来, 荨麻属及荨麻科的分子系统学研究不断推进。基于常规DNA片段和质体基因组的分析表明荨麻属是一个单系类群(包含西海麻属Hesperocnide), 其姊妹群为征镒麻(Zhengyia shennongensis) (Wu et al, 2013, 2018; Huang et al, 2019; Ogoma et al, 2022)。此外, 基于荨麻属系统发育分析显示, 该属包含多个支持率较高的演化分支, 在安第斯山、新西兰和欧亚大陆北部存在3个物种辐射中心, 但一些物种的划分仍存在问题(Grosse-Veldmann et al, 2016)。在近缘种层面, 有研究关注了异株荨麻(Urtica dioica)、咬人荨麻(U. thunbergiana)的物种界限和分类问题(Henning et al, 2014; Becker et al, 2017a), 但麻叶荨麻分支(cannabina Clade)尚无研究。该分支包括高原荨麻(U. hyperborea)、三角叶荨麻(U. triangularis)、异株荨麻(U. dioica)和麻叶荨麻(U. cannabina), 构成一个单系群(Grosse-Veldmann et al, 2016; Ogoma et al, 2022), 主要分布在第三极及周边地区(图2)。尽管该分支具有清晰的系统发育位置, 但其内部包含多个亚种, 且彼此间同域或邻域分布, 可能进一步模糊了物种的边界。此外, 现有研究主要集中于麻叶荨麻分支内较为常见的物种, 而对整个麻叶荨麻分支的种间界限和分类问题的系统研究仍然不足。例如, 在《中国植物志》中, 异株荨麻包含4个亚种(异株荨麻原亚种U. dioica subsp. dioica、尾尖异株荨麻U. dioica subsp. afghanica、新疆异株荨麻U. dioica subsp. xingjiangensis和甘肃异株荨麻U. dioica subsp. gansuensis), 西藏荨麻(U. tibetica)被列为独立的物种(王文采和陈家瑞, 1995); 而在Flora of China中, 异株荨麻仅包含3个亚种(异株荨麻原亚种、尾尖异株荨麻和甘肃异株荨麻), 其中新疆异株荨麻被视为尾尖异株荨麻的异名, 而西藏荨麻则被视为异株荨麻原亚种的异名(Chen et al, 2003)。因此人们对这些物种的认识仍停留在形态描述与记录阶段, 亟需进一步结合分子及其他证据厘清麻叶荨麻分支的物种界限(Henning et al, 2014; Becker et al, 2017b; Huang et al, 2019)。

第三极(the Third Pole)是指青藏高原、横断山脉、喜马拉雅山脉、兴都库什山脉和喀喇昆仑山脉等组成的区域(Qiu, 2008; Liu J et al, 2022)。区域内包括了中国西南山地、印缅地区、喜马拉雅和中亚山地4个全球生物多样性热点地区(Myers et al, 2000; Liu J et al, 2022)。尽管该地区有较长的植物分类学研究历史, 但由于区域内复杂的气候、地质和地理环境, 加之地缘政治冲突, 目前尚不知确切的植物物种多样性(Ahmad et al, 2025; Yang et al, 2025), 初步估计约有18,000多种维管植物(Liu J et al, 2022), 亟需对不同类群开展深入研究。我国荨麻属植物约有10种在第三极及其周边区域广泛分布, 这包括麻叶荨麻分支以及滇藏荨麻(U. mairei)和膜叶荨麻(U. membranifolia)等(图1), 它们主要分布于西藏、青海以及新疆南部、甘肃南部、四川西部、云南西北部等地(图2)。这些荨麻属植物是重要的药食同源植物, 具有丰富的民俗文化和经济价值(帝玛尔·丹增彭措, 1986; Chen et al, 2003; Viotti et al, 2022; Wang et al, 2023)。例如, 在第三极广泛分布的高原荨麻和异株荨麻原亚种, 在藏语里称为“sabo”, 相传是藏地著名密教修行者米拉日巴大师在山洞修行时的主要食物, 为纪念米拉日巴大师, 当地牧民至今仍保留着每年春天食用高原荨麻嫩叶的传统。高原荨麻还可作为冬季重要的食饲来源, 或研磨成粉掺到青稞面或青稞饼中供牲畜或人类食用。此外, 三角叶荨麻、滇藏荨麻等物种, 同样被当地人们作为重要的药、食、饲来源(中国科学院西北高原生物研究所, 1991; 苏日娜等, 2018)。这些植物在第三极生态系统中扮演着重要角色, 既与人们生计相关, 又与精神信仰和医药价值密切关联。然而, 高原荨麻、异株荨麻、三角叶荨麻等近缘种在形态上十分相似(图1), 地理分布有所重叠(图2), 因此其在形态、地理和遗传上有何不同需要进一步澄清。

在对原始分布数据进行质量控制后, 获得的分布点数如下: 麻叶荨麻482个、羽裂荨麻79个、三角叶荨麻原亚种39个、异株荨麻原亚种236个、尾尖异株荨麻36个、甘肃异株荨麻15个、高原荨麻1,481个(其中1,077个由课题组实地调查获得)、滇藏荨麻190个和膜叶荨麻22个。基于上述数据对6个荨麻属物种在第三极的分布格局进行了分析(图2)。结果显示, 麻叶荨麻分布于第三极东部地区, 海拔较低, 具有较广的分布范围。三角叶荨麻原亚种及其亚种羽裂荨麻的分布具有部分重叠, 主要集中于第三极的东部和东南部。异株荨麻原亚种分布范围较广, 从东部延伸至中部。相比之下, 尾尖异株荨麻主要集中分布于第三极东缘及新疆北部, 而甘肃异株荨麻则局限于青海、甘肃和四川3省交界处。高原荨麻是第三极地区分布范围最广的荨麻属植物, 其分布从第三极东部延伸至西部, 经度范围较异株荨麻原亚种大。滇藏荨麻分布于第三极东南部, 以横断山区及其周边区域为分布中心。膜叶荨麻的分布范围最为局限, 集中于第三极南部的东喜马拉雅地区。

本研究通过整合系统发育、形态特征和地理证据, 为第三极分布的荨麻属植物的物种界限提供了新的认识。与内类群麻叶荨麻分支相比, 滇藏荨麻和膜叶荨麻在形态和分布上均具独立特征(图2, 图3), 与前人结果一致(Chen et al, 2003; Grosse- Veldmann et al, 2016; Ogoma et al, 2022)。然而, 在形态上, 滇藏荨麻和膜叶荨麻差异不明显, 加之两者分布区有重叠, 二者之间的界限尚不明确。

本研究包含的2个三角叶荨麻的亚种: 三角叶荨麻原亚种和羽裂荨麻, 二者表现出典型的核质冲突。在核基因组的系统发育树中, 二者构成了一个单系, 但质体基因组的结果显示三角叶荨麻原亚种与麻叶荨麻聚在一支, 羽裂荨麻则和异株荨麻原亚种在一起。尽管二者在地理上同域分布(图2), 但在形态上却存在明显的差别(图3)。这种冲突可能源于基因渐渗、叶绿体捕获、不完全谱系分选或多倍化(Liu BB et al, 2022; Qin et al, 2023)。结合麻叶荨麻和异株荨麻原亚种的地理分布及质体基因组遗传分化较小的特点(图5C, 附录10), 推测三角叶荨麻原亚种和羽裂荨麻可能分别捕获了麻叶荨麻和异株荨麻原亚种的质体基因组, 这可能是近期基因渐渗事件的结果, 由于尚未完成谱系分选导致了核质冲突(Xu et al, 2025)。杂交在横断山区植物演化和物种形成中具有重要作用(刘杰等, 2017; Wu SD et al, 2022), 如杂交介导的质体基因组捕获事件在横断山地区红豆杉属物种形成中扮演了重要角色(Qin et al, 2023)。

本文的其它图/表

|