|

|

||

|

城市绿地生物多样性研究进展与展望

生物多样性

2025, 33 (5):

25027-.

DOI: 10.17520/biods.2025027

城市绿地作为《生物多样性公约》框架下的重要研究领域, 在维护城市生态稳定和提升居民生活质量方面发挥着关键作用。然而, 全球城市大规模扩张带来的栖息地破碎化、外来物种入侵与环境污染等复合压力, 使城市绿地生物多样性保护成为全球生态治理的紧迫议题。本文聚焦高强度人工干预下的城市绿地生物多样性, 系统解析其概念内涵与研究范畴, 综述监测技术、功能协同、景观优化及管理策略等重点方向的研究进展, 并指出现有研究的不足与未来方向。研究发现, 城市绿地在提升生态系统服务韧性、促进物种迁移扩散及提升气候适应力方面具有不可替代的作用, 其生物多样性保护需兼顾生态连通性修复与多功能协同优化。然而, 当前研究仍面临监测技术体系碎片化、跨尺度规划层级脱节及治理机制滞后等瓶颈。未来亟需构建智能化监测体系与全要素数据库, 研发多目标协同模型, 推动以生物多样性为导向的绿地系统规划, 并创新多元共治机制。通过跨学科融合与国际合作, 将城市绿地生物多样性保护深度嵌入国土空间治理, 探索城市化与生物多样性保护的协同路径, 为实现全球“3030目标”提供可推广的生态修复方案, 并为人类世背景下城市生态系统的可持续共生提供科学决策范式。  View image in article

图5

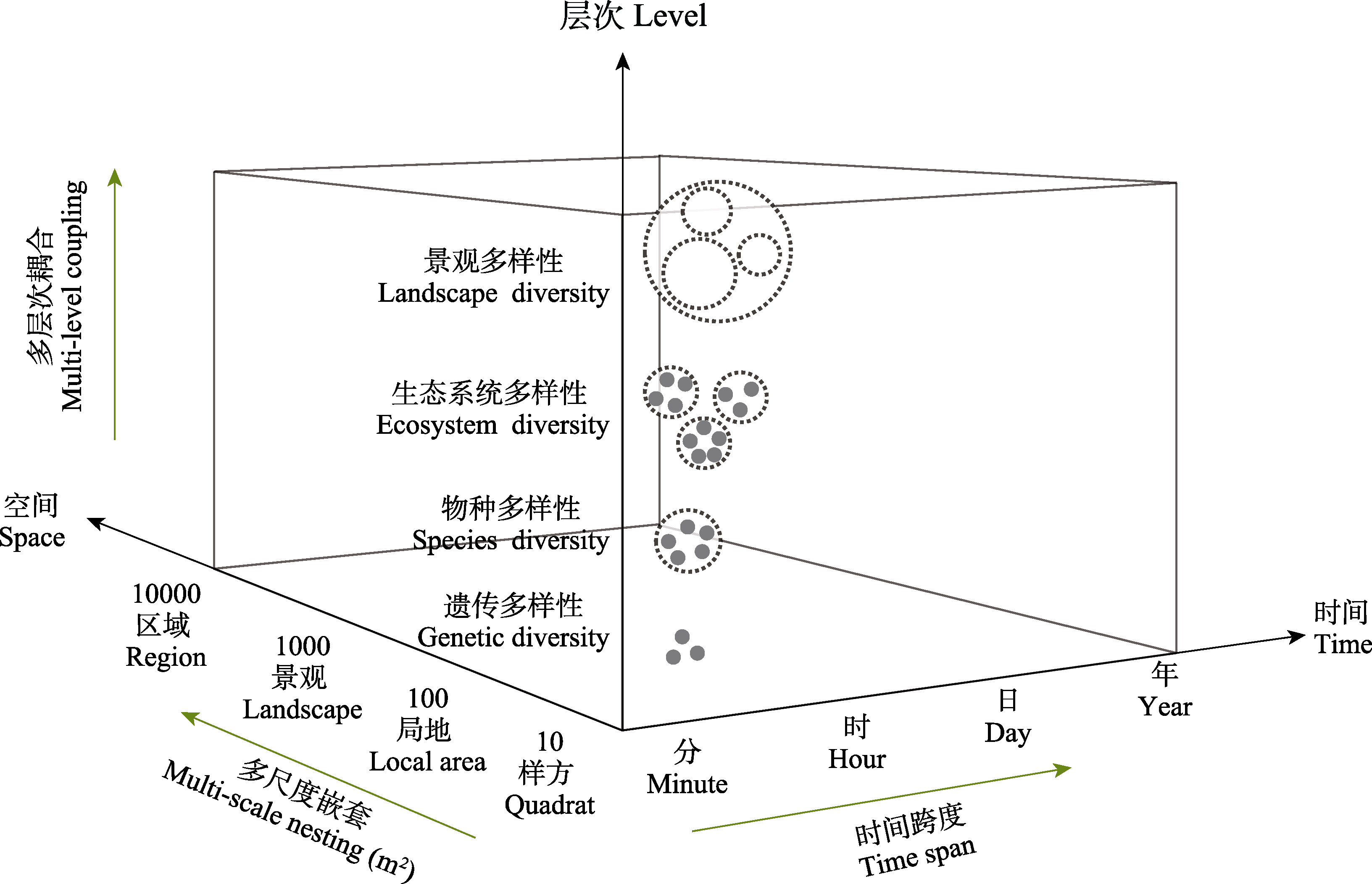

多层次、多尺度、多维度下的生物多样性框架

正文中引用本图/表的段落

在城镇化进程减速、城市发展转入存量更新的背景下, 城市绿地系统规划需要突破传统增量扩张思维, 转向基于生态网络优化的空间重构模式。城市绿地景观格局优化需从理论模型向实践进行转变, 需要更加注重生态连通性和绿色基础设施的建设(Lepczyk et al, 2017)。在空间布局上, 将通过多尺度、多层次的生态网络规划增强城市绿地之间的连通性, 以提升生态系统的功能性与稳定性。通过优化城市绿地斑块的配置, 构建绿色廊道和生态走廊, 促进物种迁徙和基因交流。未来研究应更加注重多尺度、多层次、多维度的综合分析(图5) (钟乐等, 2021; Shen et al, 2024), 利用前沿技术进行从样方、局地、景观到区域尺度的生物多样性监测与评估。在实施路径上, 需重点推进3个维度的转变: 从单一绿化指标向复合生态系统服务评估转变, 从静态蓝图式规划向动态适应性管理转变, 从人工景观营造向自然过程引导转变。在空间布局方面, 应建立“区域生态屏障-城市生态廊道-微生境单元”三级体系。在局地尺度上, 通过微地形改造重构退化生境的生态位网络, 通过小微生境营建、本土植物群落配置等技术恢复生态基底; 在景观尺度上, 构建面向城市生物多样性提升的可持续景观格局识别与连通优化体系(刘珍环等, 2024); 在区域尺度上, 需划定生物多样性保护优先区, 通过生态廊道串联完整的城市生态系统。此外, 在国土空间规划中引入生态保护红线和保护优先区的概念, 确保关键生态区域不受城市开发的影响, 同时加强城市绿地系统的整体规划和协调。将“生物多样性友好”纳入城市绿地系统规划和设计, 以避免出现生态孤岛。此外, 验证环节需依托长期定点监测, 下一步需要定量评估不同干预措施对生物多样性及碳汇、水源涵养等生态系统服务的提升效能, 形成“设计-实施-反馈”的动态调节优化。

本文的其它图/表

|