|

|

||

|

生态修复技术集成应用对长江口北支生境与鸟类多样性提升效果评估

生物多样性

2025, 33 (5):

24478-.

DOI: 10.17520/biods.2024478

开展河口湿地修复并探究修复技术对栖息生境与鸟类多样性的影响是城市生物多样性保护与可持续利用的重要一环, 也是践行《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023‒2030年)》与履行《生物多样性公约》缔约方大会通过的《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的重要内容。本研究以长江口北支为研究区域, 通过对比分析当前区域内存在的生态环境问题, 提出了针对性的修复方案, 开展了集成的生态修复技术应用。在生态修复工程结束后结合机器学习与野外调查的方法, 评估了生态修复后长江口生境以及鸟类多样性与生态受损前的恢复程度。本研究表明互花米草(Spartina alterniflora)治理、光滩营造、潮沟构建及本土盐沼植物群落恢复是提升河口湿地生境异质性、增加鸟类多样性的关键手段。本次生态修复后互花米草治理面积为12.97 ha, 芦苇(Phragmites australis)群落恢复面积9.15 ha, 潮沟构建长度为600 m; 芦苇种植区的鸟类多样性恢复情况最好, 冬季和春季的鸟类种数、数量和多样性指数均超过了2018年时生态未受损的水平, 最高记录到鸟类18种178只次; 潮沟营造区春季的鸟类种类、数量和多样性指数已恢复至原先的水平, 最高记录到13种68只次; 互花米草治理区的鸟类多样性恢复情况还与原先的水平有一定差距, 最高记录到鸟类8种90只次。本研究比较并揭示了不同修复技术对河口湿地生境及鸟类多样性提升的效果, 通过与国内外的生态修复工程开展对比分析, 可为我国开展后续生态修复提供经验借鉴, 并为退化河口湿地开展集成修复后的系统性生物多样性评价、城市生物多样性保护与可持续利用提供科学支撑。  View image in article

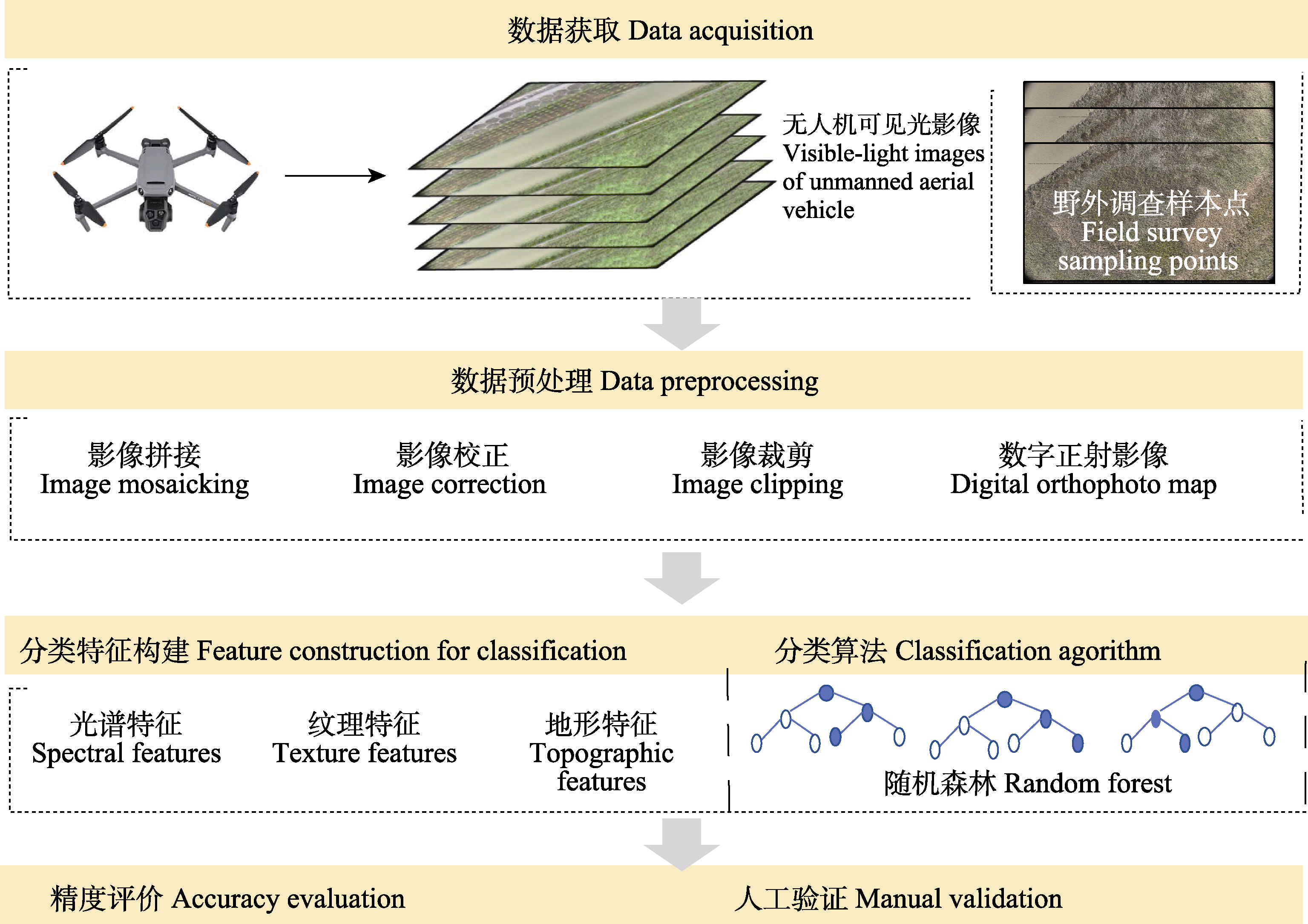

图3

基于随机森林的滨海湿地植被分类流程图

正文中引用本图/表的段落

2023-2024年度的影像识别采用地面调查和无人机拍摄, 根据影像颜色、阴影、大小、形状、图案、纹理、地理位置、空间组合等要素, 逐一建立起各种土地利用类型和影像相应地物之间的联系(表1), 采用机器学习与人工目视解译相结合的方法获取研究区地物分布信息。机器学习方法采用随机森林分类方法(Breiman, 2001)。完成土地分类后, 基于野外实地采样点数据对比, 对植物分类结果进行验证(图3)。2018年度的卫星影像生境识别采用监督分类的方法, 结合实地调查和目视判断利用ENVI5.3的监督分类功能对示范样地进行识别, 将生境要素分为芦苇、互花米草、水体、光滩和潮沟5类。利用ArcGIS计算不同类型生境要素的面积。

本文的其它图/表

|