|

|

||

|

生态修复技术集成应用对长江口北支生境与鸟类多样性提升效果评估

生物多样性

2025, 33 (5):

24478-.

DOI: 10.17520/biods.2024478

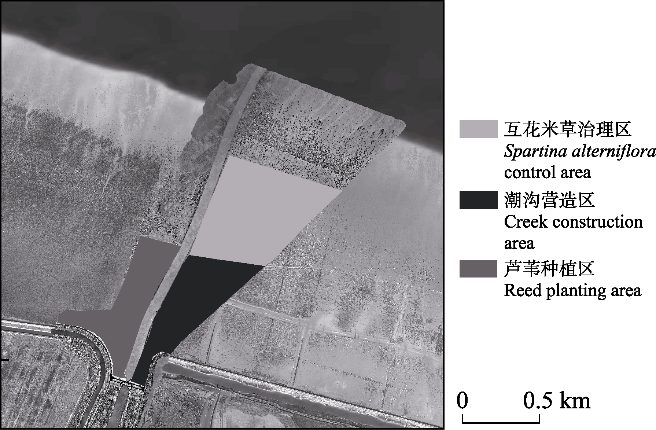

开展河口湿地修复并探究修复技术对栖息生境与鸟类多样性的影响是城市生物多样性保护与可持续利用的重要一环, 也是践行《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023‒2030年)》与履行《生物多样性公约》缔约方大会通过的《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的重要内容。本研究以长江口北支为研究区域, 通过对比分析当前区域内存在的生态环境问题, 提出了针对性的修复方案, 开展了集成的生态修复技术应用。在生态修复工程结束后结合机器学习与野外调查的方法, 评估了生态修复后长江口生境以及鸟类多样性与生态受损前的恢复程度。本研究表明互花米草(Spartina alterniflora)治理、光滩营造、潮沟构建及本土盐沼植物群落恢复是提升河口湿地生境异质性、增加鸟类多样性的关键手段。本次生态修复后互花米草治理面积为12.97 ha, 芦苇(Phragmites australis)群落恢复面积9.15 ha, 潮沟构建长度为600 m; 芦苇种植区的鸟类多样性恢复情况最好, 冬季和春季的鸟类种数、数量和多样性指数均超过了2018年时生态未受损的水平, 最高记录到鸟类18种178只次; 潮沟营造区春季的鸟类种类、数量和多样性指数已恢复至原先的水平, 最高记录到13种68只次; 互花米草治理区的鸟类多样性恢复情况还与原先的水平有一定差距, 最高记录到鸟类8种90只次。本研究比较并揭示了不同修复技术对河口湿地生境及鸟类多样性提升的效果, 通过与国内外的生态修复工程开展对比分析, 可为我国开展后续生态修复提供经验借鉴, 并为退化河口湿地开展集成修复后的系统性生物多样性评价、城市生物多样性保护与可持续利用提供科学支撑。  View image in article

图2

长江口北支鸟类调查区域示意

正文中引用本图/表的段落

于2024年每个季度开展一次鸟类调查, 共计4次。考虑到本工程涉及的施工面积较小, 区域内生境组成较为简单, 同时本研究范围内的盐沼湿地地形平坦, 湿地植被的视野干扰较小, 故采用分区直数法对鸟类进行调查(周雯慧等, 2018)。根据生态修复工程的施工类型, 将整个区域分成3个调查样区, 分别为芦苇种植区、潮沟营造区和互花米草治理区(图2)。为保证数据的准确性, 本次调查结合同步计数法, 即每个调查样区分配一组调查人员, 每组2人, 每次调查时3组人员同步开展。选择当月潮位最低期间开展, 调查人员使用双筒望远镜观察样区内的鸟类种类和数量, 对于距离较远的鸟类使用单筒望远镜进行观察。发现有鸟类穿越不同样区的情况时, 及时通知另一样区内的调查人员, 以避免重复计数(袁志胜等, 2022)。

本文的其它图/表

|