生物多样性 ›› 2025, Vol. 33 ›› Issue (5): 24528. DOI: 10.17520/biods.2024528 cstr: 32101.14.biods.2024528

所属专题: 昆蒙框架目标12下的中国城市生物多样性研究专辑

康燕1( ), 干靓2,4,*(

), 干靓2,4,*( )(

)( ), 俞霖琳3(

), 俞霖琳3( ), 何晨静1, 张理卿1(

), 何晨静1, 张理卿1( ), 吴婧彬3(

), 吴婧彬3( )

)

收稿日期:2024-12-01

接受日期:2025-03-06

出版日期:2025-05-20

发布日期:2025-03-24

通讯作者:

干靓

基金资助:

Yan Kang1( ), Jing Gan2,4,*(

), Jing Gan2,4,*( )(

)( ), Linlin Yu3(

), Linlin Yu3( ), Chenjing He1, Liqing Zhang1(

), Chenjing He1, Liqing Zhang1( ), Jingbin Wu3(

), Jingbin Wu3( )

)

Received:2024-12-01

Accepted:2025-03-06

Online:2025-05-20

Published:2025-03-24

Contact:

Jing Gan

Supported by:摘要:

基于自然的解决方案(nature-based solutions, NbS)具有环境、社会和经济多重效益, 是应对气候变化危机、实现可持续发展的重要理念和方法。通过建立“与自然合作”的机制改善城市生态系统功能是目前诸多国际城市可持续发展的重要策略之一,也是实现《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》(以下简称《昆蒙框架》)目标12的重要路径之一。本文基于NbS理论框架, 以上海市长宁区生境花园实践为例, 系统梳理了城市小微栖息地的设计、运维模式及其网络构建方法, 探讨了长宁区生境花园的建设成效和不足, 结合城市生物多样性保护的战略需求, 提出了未来高密度城市小微栖息地营造的科学研究和实践方向的建议。研究结果表明, 长宁区生境花园实践探索的城市小微栖息地营造模式, 提升了高密度城区点状小微栖息地的网络化规模效应, 构建了全过程居民参与的社区治理模式, 形成了多主体协同的合作共赢机制。然而, 当前生境花园建设也存在一些问题, 如生物多样性数据监测方法标准不统一、试点案例过于聚焦社区绿地、多元资金支持机制尚未形成。随着《昆蒙框架》目标的不断落实, 城市物种栖息地修复和生态空间网络建设的重要性日益凸显。本研究建议, 在NbS理论框架和原则方法指导下, 城市应搭建跨部门合作和多元共治平台, 为城市小微栖息地网络构建提供以下支持: 科学监测与整合技术体系、拓展不同气候区的营造模式、探索多元资金支持保障机制, 进而提升NbS理论和城市生物多样性保护的号召力。

康燕, 干靓, 俞霖琳, 何晨静, 张理卿, 吴婧彬 (2025) 基于NbS的城市小微栖息地营造与网络构建模式: 以上海市长宁区生境花园为例. 生物多样性, 33, 24528. DOI: 10.17520/biods.2024528.

Yan Kang, Jing Gan, Linlin Yu, Chenjing He, Liqing Zhang, Jingbin Wu (2025) Design pattern and network development of urban microhabitat based on nature-based solutions (NbS): A case study of habitat gardens in Changning District, Shanghai. Biodiversity Science, 33, 24528. DOI: 10.17520/biods.2024528.

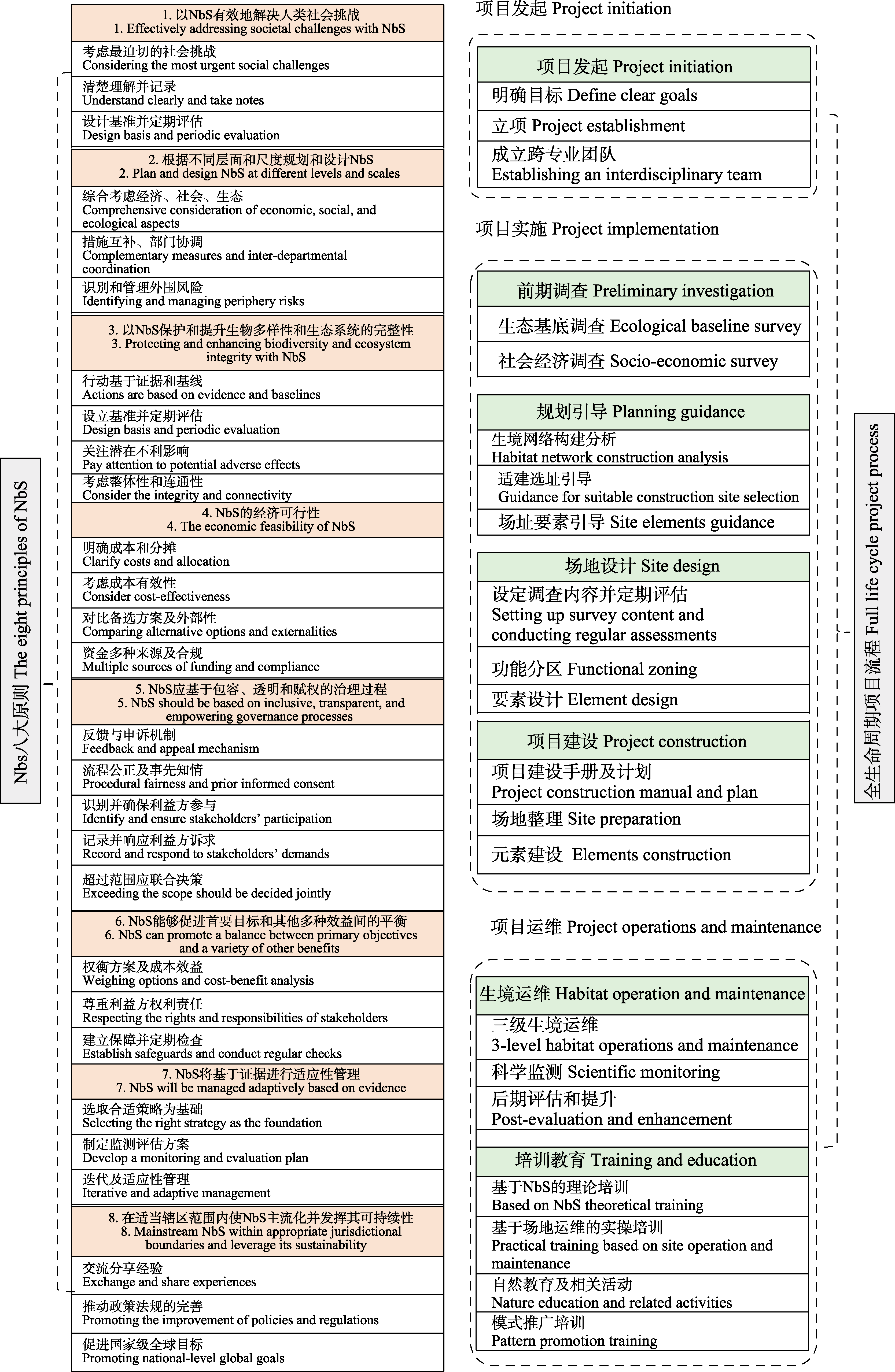

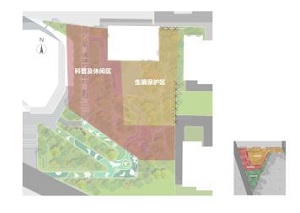

图1 基于NbS八大原则的长宁区生境花园全生命周期项目流程。NbS: 基于自然的解决方案。

Fig. 1 The full life cycle project process of Changning District habitat garden based on the eight principles of nature-based solutions (NbS)

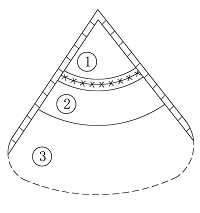

| 功能分区 Functional areas | 必要功能 Essential function | 可选功能 Optional function |

|---|---|---|

| 生境保护区 Habitat conservation zone | 本地植物复合群落 Native plants complex community | 人工搭建的庇护所 Artificially constructed shelters 生态塘 Ecological pond |

| 自然式栖息地 Natural habitats | ||

| 水源 Water source | ||

| 食源 Food source | ||

| 互动观察区 Interactive observation zone | 科普 Science popularization | 堆肥点 Composting point |

| 观察点 Observation points | ||

| 休闲科普区 Leisure & science popularization zone | 休闲设施 Leisure facilities | 休闲设施 Leisure facilities |

表1 生境花园3个分区及对应功能说明

Table 1 Three zones and corresponding functions of habitat garden

| 功能分区 Functional areas | 必要功能 Essential function | 可选功能 Optional function |

|---|---|---|

| 生境保护区 Habitat conservation zone | 本地植物复合群落 Native plants complex community | 人工搭建的庇护所 Artificially constructed shelters 生态塘 Ecological pond |

| 自然式栖息地 Natural habitats | ||

| 水源 Water source | ||

| 食源 Food source | ||

| 互动观察区 Interactive observation zone | 科普 Science popularization | 堆肥点 Composting point |

| 观察点 Observation points | ||

| 休闲科普区 Leisure & science popularization zone | 休闲设施 Leisure facilities | 休闲设施 Leisure facilities |

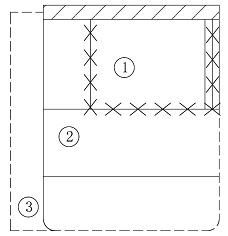

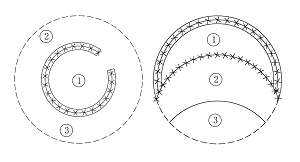

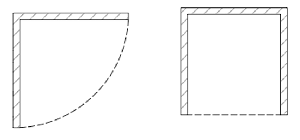

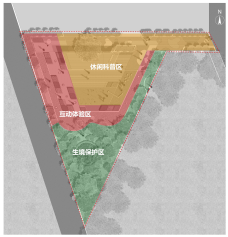

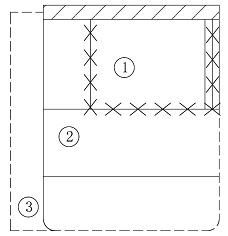

| 干扰度 Interfernce level | 场址与人居空间的关系 Relationship between site and human space | 功能分区布局模式 Functional area layout pattern | 案例 Cases |

|---|---|---|---|

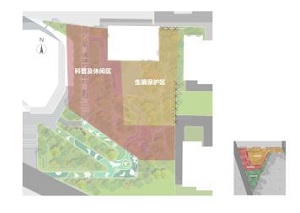

| 弱 Low |  |  | 虹旭生境花园 Hongxu Habitat Garden  |

| 较强 Moderate |  |  | 吾享生境花园 Wuxiang Habitat Garden  |

| 强 High |  |  | 忆生境花园 Yi Habitat Garden  |

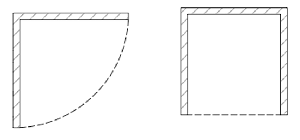

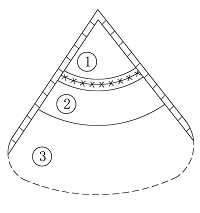

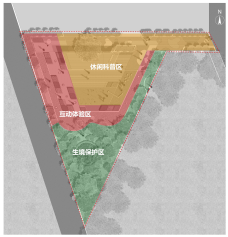

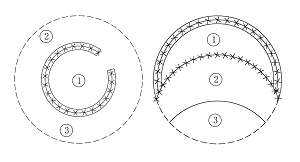

表2 长宁区生境花园功能分区布局模式图

Table 2 Functional area layout pattern of the Changning District habitat gardens

| 干扰度 Interfernce level | 场址与人居空间的关系 Relationship between site and human space | 功能分区布局模式 Functional area layout pattern | 案例 Cases |

|---|---|---|---|

| 弱 Low |  |  | 虹旭生境花园 Hongxu Habitat Garden  |

| 较强 Moderate |  |  | 吾享生境花园 Wuxiang Habitat Garden  |

| 强 High |  |  | 忆生境花园 Yi Habitat Garden  |

| 分类 Types | 生态要素 Ecological factors | 空间特征 Spatial features | |

|---|---|---|---|

| 鸟类 Birds | |||

| 林鸟 Woodland birds | 食源植物/水源 Food source plants/water sources | 适合躲藏、觅食、饮水的安全空间 A safe space suitable for hiding, foraging, and drinking water | |

| 水鸟 Waterfowl | 清洁水体 Clean water | 适合站立或涉水的安全空间 A safe space suitable for standing or wading through water | |

| 传粉昆虫 Pollinators | 蜜源植物/寄主植物/水源/裸露土壤 Nectar source plants/host plants/water sources/bare soil | 适合躲藏、休憩、饮水的安全空间 A safe space suitable for hiding, foraging, and drinking water | |

| 两栖类 Amphibians | 清洁水体/水生植物/灌木丛/裸露土壤 Clean water/aquatic plants/shrubs/bare soil | 适合水、陆交互的安全通道和适合躲藏的安全空间 A safe passage suitable for water-land interaction and a safe space suitable for hiding | |

表3 鸟类、传粉昆虫及两栖类的栖息地生态要素及空间特征

Table 3 Ecological factors and spatial features of habitats for birds, pollinators, and amphibians

| 分类 Types | 生态要素 Ecological factors | 空间特征 Spatial features | |

|---|---|---|---|

| 鸟类 Birds | |||

| 林鸟 Woodland birds | 食源植物/水源 Food source plants/water sources | 适合躲藏、觅食、饮水的安全空间 A safe space suitable for hiding, foraging, and drinking water | |

| 水鸟 Waterfowl | 清洁水体 Clean water | 适合站立或涉水的安全空间 A safe space suitable for standing or wading through water | |

| 传粉昆虫 Pollinators | 蜜源植物/寄主植物/水源/裸露土壤 Nectar source plants/host plants/water sources/bare soil | 适合躲藏、休憩、饮水的安全空间 A safe space suitable for hiding, foraging, and drinking water | |

| 两栖类 Amphibians | 清洁水体/水生植物/灌木丛/裸露土壤 Clean water/aquatic plants/shrubs/bare soil | 适合水、陆交互的安全通道和适合躲藏的安全空间 A safe passage suitable for water-land interaction and a safe space suitable for hiding | |

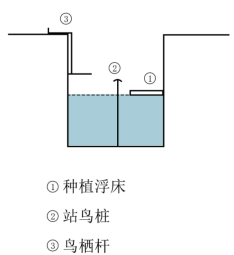

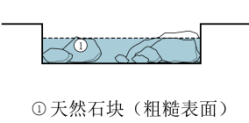

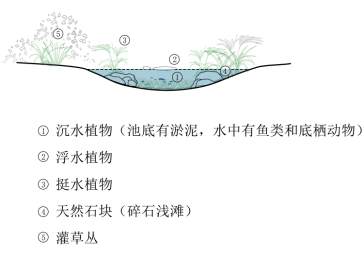

| 场址特点 Site characteristic | 毗邻垂直驳岸水体 Adjacent to vertical revetment water bodies | 存在可改造的景观硬质水池 Presence of retrofittable hardscape pools | 无改造或建设水源条件 No conditions for renovation or construction of water sources | 有建设水源的条件 Conditions for constructing water sources |

|---|---|---|---|---|

| 设计元素 Design elements | 设施 Facility | 设施 + 水生动植物 Facility + Aquatic flora and fauna | 设施 Facility | 水生动植物 Aquatic flora and fauna |

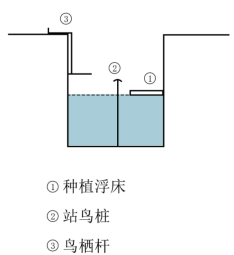

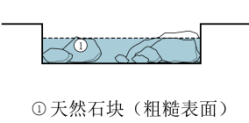

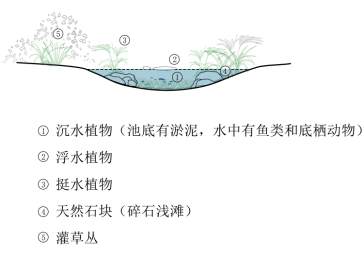

| 设计模式 Design pattern |  ①种植浮床 Planting floating beds ②站鸟桩 Bird perching stand ③鸟栖杆 Bird perching pole |  天然石块(粗糙表面) Natural stone (rough surface) | 购买成品 Purchase the finished product |  ①沉水植物 Submerged plants ②浮水植物 Floating plants ③挺水植物 Hydroplants ④天然石块(碎石浅滩) Natural rocks (gravel shallows) ⑤灌草丛 Scrub |

| 案例图片 Case pictures |  |  |  |  |

| 维护要求 Maintenance requirements | 无 None | 常水位维持在30 cm以上; 保持水体流动或安装增氧设施; 及时打捞落叶和浮萍 Maintain the normal water level above 30 cm; keep the water flowing or install oxygenating facilities; collect fallen leaves and duckweed in time | 及时更换器皿内的水 Change the water in the vessel in time | 常水位维持在30 cm以上; 水面遮阴面积超过60%; 若水面面积小于100 m2, 可安装增氧设施; 及时打捞落叶和浮萍 The normal water level is maintained above 30 cm; more than 60% of water surface is shaded; if the water area is less than 100 m2, install oxygenation facilities; collect fallen leaves and duckweeds in time |

表4 基于不同场址特点的生境友好水源设计模式及维护要求

Table 4 Design models and maintenance requirements for habitat friendly water sources based on different sites characteristics

| 场址特点 Site characteristic | 毗邻垂直驳岸水体 Adjacent to vertical revetment water bodies | 存在可改造的景观硬质水池 Presence of retrofittable hardscape pools | 无改造或建设水源条件 No conditions for renovation or construction of water sources | 有建设水源的条件 Conditions for constructing water sources |

|---|---|---|---|---|

| 设计元素 Design elements | 设施 Facility | 设施 + 水生动植物 Facility + Aquatic flora and fauna | 设施 Facility | 水生动植物 Aquatic flora and fauna |

| 设计模式 Design pattern |  ①种植浮床 Planting floating beds ②站鸟桩 Bird perching stand ③鸟栖杆 Bird perching pole |  天然石块(粗糙表面) Natural stone (rough surface) | 购买成品 Purchase the finished product |  ①沉水植物 Submerged plants ②浮水植物 Floating plants ③挺水植物 Hydroplants ④天然石块(碎石浅滩) Natural rocks (gravel shallows) ⑤灌草丛 Scrub |

| 案例图片 Case pictures |  |  |  |  |

| 维护要求 Maintenance requirements | 无 None | 常水位维持在30 cm以上; 保持水体流动或安装增氧设施; 及时打捞落叶和浮萍 Maintain the normal water level above 30 cm; keep the water flowing or install oxygenating facilities; collect fallen leaves and duckweed in time | 及时更换器皿内的水 Change the water in the vessel in time | 常水位维持在30 cm以上; 水面遮阴面积超过60%; 若水面面积小于100 m2, 可安装增氧设施; 及时打捞落叶和浮萍 The normal water level is maintained above 30 cm; more than 60% of water surface is shaded; if the water area is less than 100 m2, install oxygenation facilities; collect fallen leaves and duckweeds in time |

| 活动类型 Type of activity | 活动内容 Content of activity | 活动图片 Activity photos | |

|---|---|---|---|

| 自然科普类 Natural science | 科普讲座 Popular science lecture |  小水塘大用处科普讲座 Small Pond, Big Uses: Science lecture |  种子的旅行科普讲座 Seed Travel: Science lecture |

| 自然教育 Nature education |  上海交大设计学院生态设计课户外教学 Shanghai Jiao Tong University: Ecological design course outdoor teaching |  长宁区仙一幼儿园生境花园户外探究课 Changning District Xianyi Kindergarten Garden outdoor exploration class | |

| 社区文化 Community culture | 文艺演出 Cultural performance |  “来自大山的孩子们”夏日纳凉晚会 Summer evening event: “Children from the Mountains” |  “天真可抵岁月长”配乐诗朗诵 Poetry recitation: “Innocence Can Withstand the Test of Time” |

| 艺术展览 Art exhibition |  “看见与感知”自然照片及艺术绘画联合展 Seeing and Feeling: Joint exhibition of nature photos and paintings |  生态水塘科普艺术共创展览 Ecological pond science and art co-creation exhibition | |

| 公益市集 Charity market |  “初夏的向日葵”普特融合公益市集 “Early Summer Sunflower ” charity market |  虹旭生境花园开放五周年公益市集 Hongxu habitat garden’s 5th anniversary charity market | |

| 社区治理 Community governance | 志愿者运维 Volunteer maintenance |  志愿者实操培训——入侵植物清除 Volunteer practical training: Invasive plant removal |  志愿者运维——清理生态水塘 Volunteer maintenance: Cleaning ecological pond |

| 生境议事会 Habitat meeting |  “我在花园修生境”联合议事会 Habitat Aid: Joint discussion meeting |  生境花园小蚂蚁志愿者议事会 Habitat garden “Little Ant Volunteer” discussion meeting | |

表5 上海长宁区生境花园公众自然体验活动

Table 5 Habitat garden public nature experience activities in the Changning District, Shanghai

| 活动类型 Type of activity | 活动内容 Content of activity | 活动图片 Activity photos | |

|---|---|---|---|

| 自然科普类 Natural science | 科普讲座 Popular science lecture |  小水塘大用处科普讲座 Small Pond, Big Uses: Science lecture |  种子的旅行科普讲座 Seed Travel: Science lecture |

| 自然教育 Nature education |  上海交大设计学院生态设计课户外教学 Shanghai Jiao Tong University: Ecological design course outdoor teaching |  长宁区仙一幼儿园生境花园户外探究课 Changning District Xianyi Kindergarten Garden outdoor exploration class | |

| 社区文化 Community culture | 文艺演出 Cultural performance |  “来自大山的孩子们”夏日纳凉晚会 Summer evening event: “Children from the Mountains” |  “天真可抵岁月长”配乐诗朗诵 Poetry recitation: “Innocence Can Withstand the Test of Time” |

| 艺术展览 Art exhibition |  “看见与感知”自然照片及艺术绘画联合展 Seeing and Feeling: Joint exhibition of nature photos and paintings |  生态水塘科普艺术共创展览 Ecological pond science and art co-creation exhibition | |

| 公益市集 Charity market |  “初夏的向日葵”普特融合公益市集 “Early Summer Sunflower ” charity market |  虹旭生境花园开放五周年公益市集 Hongxu habitat garden’s 5th anniversary charity market | |

| 社区治理 Community governance | 志愿者运维 Volunteer maintenance |  志愿者实操培训——入侵植物清除 Volunteer practical training: Invasive plant removal |  志愿者运维——清理生态水塘 Volunteer maintenance: Cleaning ecological pond |

| 生境议事会 Habitat meeting |  “我在花园修生境”联合议事会 Habitat Aid: Joint discussion meeting |  生境花园小蚂蚁志愿者议事会 Habitat garden “Little Ant Volunteer” discussion meeting | |

| [1] | Correa Ayram CA, Mendoza ME, Etter A, Salicrup DRP (2016) Habitat connectivity in biodiversity conservation. Progress in Physical Geography: Earth and Environment, 40, 7-37. |

| [2] |

Deng J, Li Y, Hou YL (2023) Urban biodiversity conservation: Experience from the comparative perspective of China and Europe. Biodiversity Science, 31, 23070. (in Chinese with English abstract)

DOI |

|

[邓晶, 李艺, 侯一蕾 (2023) 城市生物多样性保护: 基于中欧对比视角下的经验借鉴. 生物多样性, 31, 23070.]

DOI |

|

| [3] | Donkersley P, Witchalls S, Bloom EH, Crowder DW (2023) A little does a lot: Can small-scale planting for pollinators make a difference? Agriculture, Ecosystems & Environment, 343, 108254. |

| [4] | Dushkova D, Haase D (2020) Not simply green: Nature-based solutions as a concept and practical approach for sustainability studies and planning agendas in cities. Land, 9, 19. |

| [5] | Erik GB, David NB (2013) Classifying and valuing ecosystem services for urban planning. Ecological Economics, 86, 235-245. |

| [6] | Gan J (2018) Built environment factors affecting urban biodiversity and planning optimization approaches. Urban Planning International, 33(4), 67-73. (in Chinese with English abstract) |

| [干靓 (2018) 城市建成环境对生物多样性的影响要素与优化路径. 国际城市规划, 33(4), 67-73.] | |

| [7] | Gan J, Guo GP, Yao XY (2019) Biodiversity supporting services of urban roadside green spaces and the built environment influences—A case study of birds along Shanghai Century Avenue. Landscape Architecture, 26(1), 47-52. (in Chinese with English abstract) |

| [干靓, 郭光普, 姚雪艳 (2019) 城市街旁绿地的生物多样性支持功能及其环境影响——以上海世纪大道街旁绿地鸟类研究为例. 风景园林, 26(1), 47-52.] | |

| [8] | IUCN (International Union for Conservation of Nature) (2020) IUCN Global Standard for Nature-based Solutions: A User-Friendly Framework for the Verification, Design and Scaling up of NbS (first edition). https://portals.iucn.org/library/node/49505. (accessed on 2024-11-08) |

| [9] | IUCN (International Union for Conservation of Nature) (2016) Defining Nature-based Solutions. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_RES_069_EN.pdf. (accessed on 2024-10-01) |

| [10] | Jin T, Peng YY, Zeng LS, Chu ZT, Ge L, Zhang XQ (2023) Promoting the mainstreaming of biodiversity conservation. Natural Protected Areas, 3(3), 35-44. (in Chinese with English abstract) |

| [靳彤, 彭昀月, 曾丽诗, 楚哲婷, 葛乐, 张小全 (2023) 基于自然的解决方案: 推动生物多样性保护主流化. 自然保护地, 3(3), 35-44.] | |

| [11] | Li Z, Wang BB (2022) Global Practice of Nature-based Solutions: Exploring Collaborative Pathways from a Carbon Neutrality Perspective, pp. 89-93. China Environmental Publishing Group, Beijing. (in Chinese) |

| [李政, 王彬彬 (2022) 基于自然的解决方案全球实践: 碳中和视角下的协同路径探索, 89-93页. 中国环境出版集团, 北京.] | |

| [12] |

Marselle MR, Lindley SJ, Cook PA, Bonn A (2021) Biodiversity and health in the urban environment. Current Environmental Health Reports, 8, 146-156.

DOI PMID |

| [13] | Peng WJ, Yang Y, Wang MY, Shi YY (2024) Regeneration path of the green space in high-density urban area from the perspective of social-ecosystem: The Zhongxianghui Habitat Garden in Zhongguancun. Architecture Technique, 30(3), 100-105. (in Chinese with English abstract) |

| [彭文洁, 杨莹, 汪默英, 史育玉 (2024) 社会生态系统视角下高密度城市绿地更新路径——中关村众享荟生境花园营造的经验与启示. 建筑技艺, 30(3), 100-105.] | |

| [14] |

Popkin G (2022) Urban oasis. Science, 378, 466-469.

DOI PMID |

| [15] |

Su RF, Chen RS, Guo XN (2023) Conservation strategies for biodiversity in urban community renewal: A case study of habitat garden in Changning District, Shanghai. Biodiversity Science, 31, 23118. (in Chinese with English abstract)

DOI |

|

[苏荣菲, 陈睿山, 郭晓娜 (2023) 城市社区更新中生物多样性的保护策略: 以上海市长宁区生境花园为例. 生物多样性, 31, 23118.]

DOI |

|

| [16] |

Su RF, Chen RS, Yu LL, Wu JB, Kang Y (2024) Biodiversity in community habitat gardens in Changning District, Shanghai based on camera trapping. Biodiversity Science, 32, 24068. (in Chinese with English abstract)

DOI |

|

[苏荣菲, 陈睿山, 俞霖琳, 吴婧彬, 康燕 (2024) 基于红外相机调查的上海市长宁区社区生境花园生物多样性. 生物多样性, 32, 24068.]

DOI |

|

| [17] | Tong T (2021) Nature-based solutions for urban climate change adaption: Barcelona’s experience. Journal of Beijing Forestry University (Social Sciences), 20(1), 69-75. (in Chinese with English abstract) |

| [童彤 (2021) 气候变化背景下的城市NbS: 巴塞罗那市的经验. 北京林业大学学报(社会科学版), 20(1), 69-75.] | |

| [18] | Wang YC, Wang RJ, Lu XH (2023) Biodiversity in urban micro green spaces: Value, influence factors, and enhancement approaches. Landscape Architecture Academic Journal, 40(12), 22-29. (in Chinese with English abstract) |

| [王云才, 王若静, 卢星昊 (2023) 城市微绿地生物多样性: 价值、影响因素与提升途径. 园林, 40(12), 22-29.] | |

| [19] | Yu ZW, Wang J, Lin T, Yang GY, Zhao B (2022) Nature-based solutions: Basic Principles and Applications, pp. 146-148. Fudan University Press, Shanghai. (in Chinese) |

| [余兆武, 王军, 吝涛, 杨高原, 赵斌 (2024) 基于自然的解决方案:基本原理与应用, 146-148页. 复旦大学出版社, 上海.] | |

| [20] | Zhang LL, Zhu D, Song DX (2023) A probe into the renewal path of high-density urban old residential area from the perspective of ecological restoration—The experience and enlightenment from Shanghai habitat garden. Housing Science, 43(2), 1-6, 54. (in Chinese with English abstract) |

| [张璐璐, 朱丹, 宋德萱 (2023) 生态修复视角下高密度城市老旧住区更新路径——上海生境花园营造的经验与启示. 住宅科技, 43(2), 1-6, 54.] | |

| [21] | Zhou CH (2022) Basic attributes and key planning issues of micro green space. Urban Planning International, 37(3), 105-113. (in Chinese with English abstract) |

| [周聪惠 (2022) 城市微绿地的基本属性与规划关键问题. 国际城市规划, 37(3), 105-113.] |

| [1] | 曾子轩, 杨锐, 黄越, 陈路遥. 清华大学校园鸟类多样性特征与环境关联[J]. 生物多样性, 2025, 33(5): 24373-. |

| [2] | 苏荣菲, 陈睿山, 俞霖琳, 吴婧彬, 康燕. 基于红外相机调查的上海市长宁区社区生境花园生物多样性[J]. 生物多样性, 2024, 32(8): 24068-. |

| [3] | 苏荣菲, 陈睿山, 郭晓娜. 城市社区更新中生物多样性的保护策略: 以上海市长宁区生境花园为例[J]. 生物多样性, 2023, 31(7): 23118-. |

| 阅读次数 | ||||||

|

全文 |

|

|||||

|

摘要 |

|

|||||

备案号:京ICP备16067583号-7

Copyright © 2022 版权所有 《生物多样性》编辑部

地址: 北京香山南辛村20号, 邮编:100093

电话: 010-62836137, 62836665 E-mail: biodiversity@ibcas.ac.cn