我国幅员辽阔, 是世界公认的北温带植物种类最多、最丰富的国家(马金双, 2014)。最早来华的传教士之一意大利人利玛窦(Matteo Ricci, 1552-1610)在谈及中国物产富饶时提到: “可以放心地断言: 世界上没有任何一个国家的范围内能发现有这么多种类的动植物” (Ricci & Trigault, 2010)。随着西方植物学的发展和经济发展的需求, 欧美国家开始在华开展深入的植物考察和大量的采集引种工作。据苏雪痕教授1984年的统计, 英国爱丁堡皇家植物园(Royal Botanic Garden, Edinburgh)的约26,000种植物中, 有1,527种及变种引种自中国(苏雪痕等, 2012)。

在引种的众多植物之中, 竹类植物是西方在华采集和引种的重要类群(Galloway, 1925)。竹类植物在中国的栽培和应用历史悠久。宋代著名学者苏东坡的诗句: “真可谓不可一日无此君也”足以说明竹类植物对我国生产和生活具有重要作用。东亚文明过去被称作“竹子文明”, 我国则被称作“竹子文明的国度”。英国著名学者李约瑟(Joseph Terence Montgomery Needham, 1900-1995)指出: 没有哪一种植物比竹子更能代表中国景观的特色, 也没有哪一种植物像竹子在中国历代艺术和技术中占据如此重要的地位。19世纪到20世纪上半叶, 西方国家不断从中国引种竹类植物。天主教耶稣会意大利籍传教士卫匡国(Martino Martini, 1614-1661)在他的Novus Atlas Sinensis (中国新图志)书中介绍了竹类植物。1814年, 英国东印度公司的植物学家罗克斯堡(William Roxburgh, 1751-1815) Hortus Benga- lensis, or a Catalogue of the Plants Growing in the Honorable East India Company’s Botanic Garden at Calcutta (孟加拉植物园志)一书中记载了加尔各答从中国引种栽培孝顺竹(Bambusa multiplex, 异名: Bambusa nana) (Roxburgh, 1814)。福琼(Robert Fortune, 1812-1880)于1843年首次来华时, 伦敦园艺学会(Horticultural Society of London) ( 伦敦园艺学会(Horticultural Society of London): 由约瑟夫·班克斯(Joseph Banks, 1743-1820)于1804年创建于伦敦, 1861年阿尔伯特王子授予其皇家宪章后更名为英国皇家园艺学会(The Royal Horticultural Society, RHS)。)给他列的采集清单中除主要植物茶(Camellia sinensis)之外, 还特别强调引种各种竹类植物并了解其用途。福琼认为竹类植物是世界上最漂亮的植物, 于第三次(1853-1856年)来华在宁波考察时, 对毛竹(Phyllostachys edulis)和其他几种竹类植物印象深刻, 认为它们是非常值得引种的植物, 也引种了不少竹类植物。1883年, 英国庄延龄(Edward Harper Parker, 1849-1926)将福建闽西北山区普遍分布的优良园林植物方竹(Chimonobambusa quadrangularis)引种到英国邱园(Royal Botanic Gardens, Kew)。

在近代来华引种之前, 美国本土竹类植物分布极少, 他们试图从全球尤其是中国引种竹类植物并挖掘其应用价值。在众多的采集者中, 莫古礼(Floyd Alonzo McClure, 1897-1970)是采集和引种竹类植物的关键人物, 其主要采集地为华南, 并在岭南学校(Canton Christian College, CCC) ② ( ② 岭南学校(Canton Christian College, CCC)是1888年(清光绪十四年)由美国基督教长老会(Presbyterian Church)在广州创办的教会学校, 1927年4月停办, 同年7月中国政府收回自办, 并改名岭南大学(Lingnan University)。)开展竹类植物研究。莫古礼在华采集和引种竹类植物的影响极其深远: 极大地发展了竹类植物分类学, 发表了数十种新种, 采集的竹类植物标本为后人的竹类植物研究提供了极大的帮助, 给我国后来的研究积累了基础; 引种竹类植物到美国, 丰富了美国竹类植物种类, 也促进了竹类植物在美国的应用。但由于莫古礼采集的竹类植物标本分散在不同标本馆, 而且采集引种记录缺乏系统整理, 以至于没有关于莫古礼在华采集和引种竹类植物到美国的历史的系统研究。

研究莫古礼在华采集和引种竹类植物的历史对了解中国近代采集引种史和中国竹类植物向全球的传播及应用具有重要的意义。本研究基于查阅文献、档案和标本以及实地考察, 梳理了莫古礼在华采集和引种竹类植物的历史, 全面核实了所有采集和引种档案, 试图总结如下问题: (1)莫古礼在华采集竹类植物标本和引种竹类植物的数量; (2)采集和引种竹类植物的属种分布、时间、地点以及采集经历等; (3)莫古礼在华采集和引种竹类植物对竹类植物研究及应用的影响。

1 数据收集基本情况

1.1 莫古礼简介

莫古礼就读于俄亥俄州立大学(Ohio State University), 于1918年获得文学学士学位, 翌年获得理学学士学位。1919年, 刚毕业的莫古礼接受了来广州(Canton)岭南学校的教学工作。到中国后, 莫古礼迅速适应中国的环境和风俗习惯, 并且有机会开展竹类植物外业调查和标本采集工作。20世纪初, 美国在华的植物考察引种工作非常活跃, 他们注意到中国的竹类植物用途广泛, 在中国人的生活起居中必不可少, 在西方国家受到越来越多的关注。于是从1924年开始, 莫古礼被美国农业部任命为在中国的采集者, 专门为美国引种竹类植物。这决定了他以后在华研究、采集并引种竹类植物的职业生涯。莫古礼在华研究竹类植物期间, 在岭南大学开辟竹园以收集种植各种竹类, 用于观察和实验。1940年底莫古礼回到美国之后继续研究竹类植物。其生平简介详见附录1。

1.2 竹类植物分布

竹类植物自然分布于除欧洲和南极洲的所有大陆, 主要分布于热带和亚热带地区, 特别是在东亚和南亚, 以及南美洲和中美洲(Ohrnberger, 1999; Jiang, 2007)。根据World Checklist of Bamboos and Rattans, 全球范围内有123属1,642种竹类植物(Vorontsova et al, 2016)。中国是世界竹类植物分布中心, 主要分布于长江流域及其以南的省、市和自治区(方伟, 1995)。根据Flora of China记录, 中国有34属534种竹类植物(Chen et al, 2006)。而美国本土仅分布青篱竹属(Arundinaria)的3种: Arundinaria appalachiana、A. gigantea和A. tecta (Triplett et al, 2006; Triplett & Clark, 2009; Krayesky & Chmielewski, 2014)。

1.3 数据收集

1.3.1 数据来源

数据主要源自在中美两国的实地调研以及网络数字化标本信息。实地调研地点包括: 美国自然历史博物馆(National Museum of Natural History, NMNH)、中山大学植物标本馆(Herbarium of Sun Yat-sen University, SYS)、中国科学院华南植物园植物标本馆(Herbarium of South China Botanical Garden, IBSC)、中国国家图书馆(National Library of China)、佐治亚海岸植物园(Coastal Georgia Botanical Gardens, 原乔治亚洲萨凡纳巴伯·拉斯罗普植物引种园Barbour Lathrop Plant Introduction Garden, Savannah)和史密森研究院档案馆(Smithsonian Institution Archives)。网络数字化标本信息主要来源包括: 中国数字植物标本馆(CVH,

表1 莫古礼在华采集竹类植物标本的馆藏基本信息

Table 1

| 序号 No. | 标本馆名称及代码 Herbarium name and code | 号数 Numbers | 份数 Sheets |

|---|---|---|---|

| 1 | 美国自然历史博物馆植物标本馆 National Museum of Natural History (US) | 582 | 948 |

| 2 | 中山大学植物标本室 Herbarium of Sun Yat-sen University (SYS) | 581 | 762 |

| 3 | 中国科学院华南植物园标本馆 South China Botanical Garden Herbarium, Chinese Academy of Sciences (IBSC) | 30 | 35 |

| 4 | 密苏里植物园植物标本馆 Missouri Botanical Garden Herbarium (MO) | 26 | 28 |

| 5 | 中国科学院植物研究所植物标本馆 Herbarium, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (PE) | 12 | 29 |

| 6 | 毕夏普博物馆 Bernice Pauahi Bishop Museum (BPBM) | 7 | 7 |

| 7 | 邱园植物园植物标本馆 Herbarium of the Royal Botanic Gardens, Kew (K) | 7 | 8 |

| 8 | 澳大利亚国家植物标本馆 Australian National Herbarium (CANB) | 4 | 11 |

| 9 | 哈佛大学阿诺德树木园植物标本馆 Herbarium of the Arnold Arboretum, Harvard University Herbaria (A) | 3 | 3 |

| 10 | 柏林-达勒姆植物园和植物博物馆植物标本馆 Herbarium of the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem (B) | 2 | 2 |

| 11 | 加州科学院植物标本馆 Botanical Collection at the California Academy of Sciences (CAS) | 2 | 2 |

| 12 | 爱荷华州立大学艾达·海登植物标本馆 Ada Hayden Herbarium, Iowa State University (ISC) | 2 | 2 |

| 13 | 英国自然历史博物馆植物标本馆 Natural History Museum, London, UK (NHMUK) | 2 | 2 |

| 14 | 纽约植物园植物标本馆 William and Lynda Steere Herbarium of The New York Botanical Garden (NY) | 1 | 1 |

1.3.2 植物学名接受名核对

原始标本和引种清单中仅有少量标注有学名, 大部分由于未鉴定或未发表而未标注学名。随着莫古礼研究的深入以及此后中美植物学家陆续对他的标本进行鉴定, 学名逐渐明晰。

在华研究期间, 莫古礼在岭南大学创建了竹园, 专门种植竹类植物并加以观察和研究。1924-1940年间, 莫古礼在竹园种植供试竹类植物, 并以“BG (Bamboo Garden)”字母开头加数字进行编号, 采集的部分植物标本也标注了该编号。在此期间, 在由他负责引种到美国的竹类植物清单中同样标注了相对应的编号。我们可以根据该编号找到相应的标本来核实被引种竹种的准确名字。SPI (seeds and plants inventory)开头的代码SPI是Inventory of Seeds and Plants Imported中为引种到美国的植物进行的编号。如莫古礼1937年11月3日采集的托竹(Pseudosasa cantorii, 馆藏条形码SYS00005919, US00391327)标本记录其竹园编号为BG1852, 同时引种编号SPI139875也记录了该竹园编号, 可以对应起来核实竹种学名。竹子引种到美国后, 莫古礼及其他植物学家还继续采集了被引种植物的标本, 并进行鉴定, 在标本中也记录了该种植物对应的SPI编号。我们可以根据该编号来核实引种竹种, 如现存中国科学院植物研究所的标本(馆藏条形码01512623)为莫古礼1942年6月2日在佐治亚海岸植物园采集的黄古竹(Phyllostachys angusta), 其上标注了SPI23237。

随着植物学的发展, 竹类植物命名不断更新, 早期发表的很多学名成为异名。本研究主要参考Flora of China和World Checklist of Selected Plant Families (

1.3.3 采集地名的校对

新中国成立前, 中文地名的拉丁转写较常采用韦氏拼音(Wade-Giles)系统, 此外还经常有根据方言(如粤语)发音来转写的情况。在本研究中我们需要将这些根据韦氏拼音或方言发音来记写的地名翻译成汉文。如莫古礼标本号为1587的标本, 原始记录为“Oo Shek, Hwait-tsih Dist., Kwangsi”, 对应现在的地名应为“广东省肇庆市怀集县汶朗镇乌石村”。

2 结果

2.1 在华主要采集、引种和研究竹类植物活动

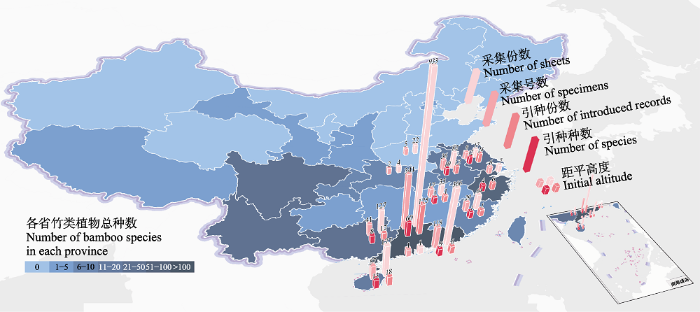

根据记录, 在华期间, 莫古礼竹类植物采集地涉及12个省级行政区39个地级市; 引种地涉及9个省级行政区25个地级市③(③本数据中包括海南省的陵水黎族自治县和琼中黎族苗族自治县。)(图1)。

图1

图1

莫古礼在华竹类植物采集地省份分布及采集引种数量

Fig. 1

The distribution of McClure’s collection places of bamboo in China and the number of bamboo collected and introduced

2.1.1 海南采集

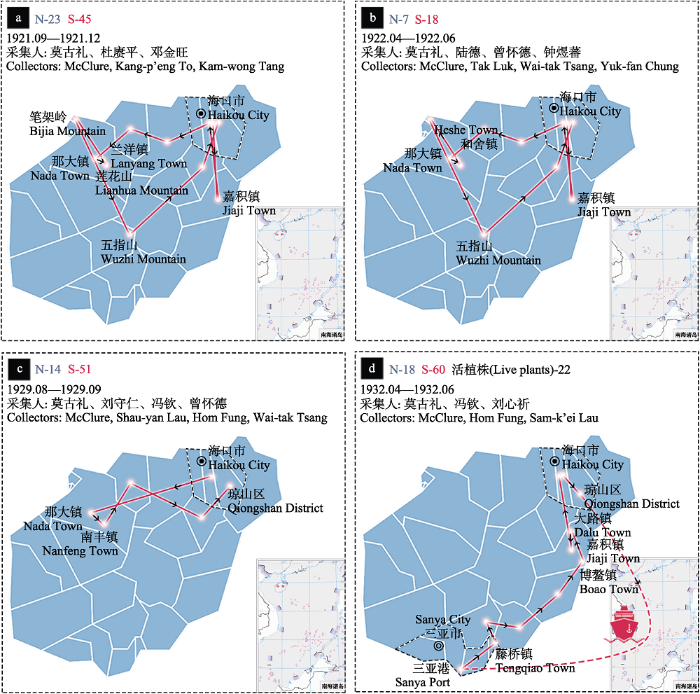

莫古礼首次考察海南(Hainan)是在1921年9-12月, 第2次是在1922年4-6月。他的主要任务是在五指山及其周边等地考察和采集珍稀植物(McClure, 1922)。在第一次考察中(图2a), 与莫古礼随行的是具有丰富植物采集经验的杜赓平(To, Kang-p’eng)以及海南儋州市(儋县, Tan-hsien)那大镇(Nodoa)当地的邓金旺(Tang, Kam-wong)。他们到达的第一站是琼海市嘉积镇(Kachek), 主要是陪同希区考克(Albert Spear Hitchcock, 1865-1935)在海南岛考察禾本科植物, 因此莫古礼和希区考克都有采集竹类植物标本。莫古礼一行从海口市(Haihow)出发, 途径澄迈县(Ch’eng-mai)、临高县(Lin-kao)、儋州市那大镇, 最终到达五指山市五指山(Ng chi leng)。回程时, 他们经定安县(T’ing-an)到达海口。他们一行还考察了儋州市兰洋镇莲花山(Lin-fa)、那大镇沙煲岭(Sha-po)和笔架岭(Pat-ka)等地。此次考察共采集了23号45份竹类植物标本。

图2

图2

莫古礼海南考察路线示意(图中a, b, c, d分别为莫古礼的4次海南考察和采集、引种路线; N: 标本号数; S: 标本份数)

Fig. 2

Schematic diagram of McClure’s Hainan expedition (In the figure, a, b, c and d are the four expedition, collection and introduction routes of McClure in Hainan. N: Number of specimens; S: Number of sheets)

在第二次考察中, 除杜赓平和邓金旺外, 莫古礼一行增加了具有丰富采集经验的陆德(Luk, Tak)、曾怀德(Tsang, Wai-tak)、 一个年轻的陵水(Ling-shui)客家人钟煜蕃(Chung, Yuk-fan)以及一名向导。这次他们是从海口经临高县和舍镇(Notia)、那大镇最终到达五指山, 在返回的途中, 向东绕过五指山北侧, 经过嘉积镇前往海口(图2b)。在第二次海南考察中, 共采集7号18份竹类植物标本。

在莫古礼第三次考察海南前, 岭南大学还组织了两次海南植物考察。一次是曾怀德带领的于1927年7月15到9月27日去海南海口琼山区(K’iung- shan)、澄迈、儋州等地考察采集, 也就是岭南大学第三次海南岛考察, 共采集986号植物标本; 另一次是1928年4月24日到6月22日由曾怀德带领的岭南大学第四次海南岛考察, 共采集782号植物标本(McClure, 1933)。这两次考察采集活动已基本把海南北部地区的植物考察清楚, 这为莫古礼接下来的海南考察奠定了基础。

莫古礼的第三次海南植物考察是在陈桂生(Chan, Kwai-shang)总带领下的岭南大学第五次海南岛考察。陈桂生一行于1929年4月从广州出发到海南(McClure, 1934a)。最初考察队的成员为邓瑞宾(Tang, Sui-pan)、曾怀德和冯钦(Fung, Hom) ④( ④ 冯钦(Fung, Hom): 莫古礼在岭南大学工作时的同事, 随同莫古礼在野外采集竹类标本和引种活植株到岭南大学竹园, 并管理莫古礼在岭南大学建立的竹园。莫古礼发表的很多竹类植物新种模式标本是由冯钦所采集。莫古礼在1940年回国时将冯钦采集的大量植物标本带回美国, 这些标本现存于美国自然历史博物馆植物标本馆。), 不包括莫古礼, 目的地是那大镇南部的红毛岭(Hong mo leng)。不幸的是, 邓瑞宾在考察途中因病去世, 冯钦也因生病不得不返回广州, 曾怀德则在其他队员的帮助下坚持从5月一直考察到8月。为了能够完成考察, 学校派出莫古礼和刘守仁(Lau, Shau-yan)去海南增援, 于8月12日从广州出发去往那大镇与前面的队伍汇合(图2c)。8月15日, 莫古礼一行到达海口后由美国长老教会的斯坦纳(J. F. Steiner)开车送到那大镇, 在那大镇停留一天之后继续前往南丰镇(Naam-fung)。

莫古礼到来前, 采集队把所有精力都集中在植物标本采集上。8月28日, 他们整理了接下来采集标本的思路, 包括: 了解该地区栽培和野生竹类植物形态, 并尽可能采集多的标本和活植株; 引种可能适合在广州种植的兰科植物; 采集木本经济植物的标本用于日后鉴定; 采集本地黎族人常用栽培及野生经济植物标本; 采集高山植物标本。此次共采集标本858号, 主要采集地为儋州市、定安县、临高县以及海口琼山区等。通过这次考察, 他们对考察地栽培和野生竹类植物有了较深刻的认识, 尤其是获得了很多植物标本和活植株。在此次考察中, 莫古礼共采集14号51份竹类植物标本。

1932年4月6日到6月13日, 岭南大学组织了 岭南大学第六次海南岛考察, 这次由莫古礼带队, 随行的还有冯钦和刘心祈(Lau, Sam-k’ei) (McClure, 1934b)。这次考察地为海南南部, 主要集中在三亚市(崖县, Ai-hsien) (图2d)。他们一行从海口上岸, 在琼山区进行短暂采集后, 由水路前往三亚, 在三亚港(Sam ah kong)登陆, 随后到达三亚藤桥镇(T’ang-k’iu), 本打算在保亭(Po-teng)黎族苗族自治县七仙岭(七指岭, 1932年属于陵水)落脚。这里当时很少有植物学家知道, 但恰巧原中山大学也有一波考察队在这里驻扎, 出于对他们的尊重, 莫古礼等把驻扎地改到了尖山(Chim-shan)山脚的一个黎族村落蕃万村(Faan-maan ts’uen), 于5月4-21日在附近采集, 然后返回到三亚采集。之后莫古礼和冯钦继续前往其他地方考察采集, 于5月31乘船去往琼海博鳌镇(Pak-ngau)。在博鳌镇短暂采集后经由嘉积镇回到海口。而刘心祈从6月1日开始在三亚采集, 到10月13日才回到广州。

在这次采集中, 莫古礼一行共采集1,027号标本, 115份种子和植株, 其中包括22份竹类, 还拍摄了185张关于当地风土人情、农耕等方面的照片, 采集地主要集中在三亚、保亭、陵水, 少量在文昌(Man-ch’eung, Wen-ch’ang)、琼海市(琼东, K’iung- tung)、琼海市博鳌镇乐城村(乐会, Loh-hwei)和万宁(Wan-ning, Man-ning)。

莫古礼在此次考察中发现海南南部有大量栽培和野生竹类植物被人们广泛利用。攀援性的

继第六次海南考察后, 岭南大学还组织了岭南大学第七次海南岛考察, 由冯钦组织。他于1932年7月14从广州离开, 于9月1日回到广州, 主要采集地为海口(琼州, K’iung-chow)、文昌, 主要目的是对前几次采集进行补漏。这次共采集215号植物标本, 还带回7份竹类植株种植到岭南大学竹园。

2.1.2 广东采集

在广东(Kwangtung), 莫古礼共采集394号933份竹类标本。莫古礼的竹类植物采集工作始于1921年夏, 他利用部分假期跟随杜赓平在汕头市(Swatow)和梅州市进行植物考察和标本采集; 回到广州后又同杜赓平去了罗浮山(Loh-fou Mountain)采集; 同年9月, 莫古礼陪同希区考克前往北江流域如清远市英德(Ying-tak)采集。

1924年开始, 莫古礼在美国农业部的派遣下, 利用一半的工作时间开展野外考察、采集和引种工作。从1924年10月到1926年6月, 他去过如下地方采集竹类植物标本和植株: 广州市(白云区、海珠区(Honam Island)、黄埔区和荔湾区)、清远市(Ts’ing-yuen, 清新区、清城区)、 肇庆市[Shiu-hing, 广宁县(Kwong-ning)、怀集县(Hwai-tsih, Wai-tsaap)、德庆县(Tak-hing)]、韶关市[Shiu kwan, Shiu-chow, 浈江区、曲江区(K’uh-kiang)], 此外, 广西(Kwangsi)东部的梧州市(Wu-chow)也在这段时间内进行过考察。1929-1938年, 莫古礼在如下地方采集过竹类植物标本和植株: 广州市[荔湾区、海珠区、白云区、黄埔区、从化区(Tsung-fa)]、肇庆市广宁县、揭阳市(Kieh-yang, K’it-yeung)揭西县、中山市(Chung-shan)、珠海市、阳江市(Yeung-kong)江城区、茂名市(Meu-ming)高州市、湛江市廉江市(Lien-kiang, Lim-kong)、惠州市博罗县(Poh-loh)。

2.1.3 在其他地区的采集

香港也是莫古礼的主要采集地之一。他在香港共采集366份标本。在广西的采集地除上文提及过的梧州, 还在北海市合浦县(Hop-p’oh)、桂林市(全州县(Ch’uan-chow)、秀峰区、兴安县(Hsing-an))等地采集过竹类植物标本。

除华南外, 莫古礼还深入中国内陆考察, 1926年在华东进行过竹类植物采集。1926年9月, 莫古礼到达上海, 在短暂考察之后, 于10月初到达江苏省南京市(Nanking), 随后前往安徽省(Anhwei), 在合肥(庐州, Lu-chow)、六安、安庆、池州(九华山, Chiu-hua shann)等地进行考察和采集, 此后再次回到南京。11月又从南京前往湖北省(Hupeh)武汉市(汉口, Hankow), 再到江西省(Kiangsi)考察, 主要考察地为宜春市樟树市(Chiang-shu)、吉安市(Kian)和赣州市(Kan-chow), 最后于12月下旬经由韶关回到广州(McClure, 1930)。此次考察使他更深入了解到中国竹类植物种类丰富, 用途极广。

2.2 在华采集和引种竹类植物种类

2.2.1 采集竹类植物标本种类组成

经统计, 1921-1940年莫古礼共采集727号1,840份竹类植物标本(图3), 其中1,549份鉴定出学名。经核对, 竹类植物标本种类分别属于20属93种(含种下单元) (附录2), 分别占中国竹类植物属和种的58.8%和17.4%。表2列出了标本的属分布情况。采集较多的属有簕竹属、刚竹属(Phyllostachys)、矢竹属(Pseudosasa)、  簩竹属、箬竹属(Indocalamus)。采集超过10份的有45种, 份数最多的10个种为托竹、桂竹(Phyllostachys reticulata)、青秆竹(Bambusa tuldoides)、篲竹(Pseudosasa hindsii)、麻竹(Dendrocalamus latiflorus)、篌竹(Phyllostachys nidularia)、吊丝球竹(Bambusa beecheyana)、孝顺竹、撑篙竹(Bambusa pervariabilis)和山骨罗竹(Schizo-stachyum hainanense)。有4种仅存1号1份标本。

簩竹属、箬竹属(Indocalamus)。采集超过10份的有45种, 份数最多的10个种为托竹、桂竹(Phyllostachys reticulata)、青秆竹(Bambusa tuldoides)、篲竹(Pseudosasa hindsii)、麻竹(Dendrocalamus latiflorus)、篌竹(Phyllostachys nidularia)、吊丝球竹(Bambusa beecheyana)、孝顺竹、撑篙竹(Bambusa pervariabilis)和山骨罗竹(Schizo-stachyum hainanense)。有4种仅存1号1份标本。

图3

图3

不同年代莫古礼采集和引种的竹类植物数量

Fig. 3

The number of bamboo collected and introduced by McClure in different years

表2 莫古礼采集和引种竹类植物属的分布

Table 2

| 序号No. | 属名 Genus | 号数 No. of specimens | 份数 No. of Sheets | 引种份数 No. of introduced |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 簕竹属 Bambusa | 226 | 575 | 91 |

| 2 | 刚竹属 Phyllostachys | 144 | 352 | 66 |

| 3 | 矢竹属 Pseudosasa | 89 | 240 | 20 |

| 4 | 24 | 92 | 7 | |

| 5 | 箬竹属 Indocalamus | 27 | 80 | 7 |

| 6 | 牡竹属 Dendrocalamus | 26 | 63 | 9 |

| 7 | 少穗竹属 Oligostachyum | 9 | 45 | 1 |

| 8 | 唐竹属 Sinobambusa | 14 | 28 | 13 |

| 9 | 酸竹属 Acidosasa | 6 | 17 | 3 |

| 10 | 苦竹属 Pleioblastus | 5 | 13 | 2 |

| 11 | 藤竹属 Dinochloa | 3 | 12 | / |

| 12 | 赤竹属 Sasa | 3 | 9 | 1 |

| 13 | 方竹属 Chimonobambusa | 3 | 6 | 1 |

| 14 | 空竹属 Cephalostachyum | 1 | 4 | 1 |

| 15 | 大节竹属 Indosasa | 2 | 3 | / |

| 16 | 巨竹属 Gigantochloa | 1 | 3 | 1 |

| 17 | 业平竹属 Semiarundinaria | 2 | 2 | 1 |

| 18 | 箭竹属 Fargesia | 1 | 2 | / |

| 19 | 玉山竹属 Yushania | 1 | 2 | 1 |

| 20 | 鹅毛竹属 Shibataea | 1 | 1 | / |

| 21 | 泡竹属 Pseudostachyum | / | / | 1 |

2.2.2 引种竹类植物组成

从上文可以看出, 不论是标本采集数量还是引种数量, 簕竹属、刚竹属和矢竹属植物均是最多的, 可能因为它们在华南、华东广泛分布, 具有非常高的经济价值和观赏价值, 如撑篙竹、青秆竹竹材厚实、抗压力强, 可作为建筑用材, 孝顺竹、紫竹(Phyllostachys nigra)等观赏性强。

3 莫古礼在华采集和引种竹类植物的影响

3.1 促进竹子分类学的发展

竹类植物研究的突出问题始终表现在分类学研究上(耿伯介和王正平, 1996)。莫古礼在华研究竹类植物期间, 科研态度严谨, 在外采集竹类植物标本的同时还收集活植株种植到岭南大学竹园, 用以观察植物的形态和生长情况。有研究表明, 1840-2010年, 美国在华采集的竹类植物标本共计960号2,238份(吴仁武等, 2021), 其中莫古礼就采集了727号1,840份, 分别占75.7%和82.2%, 足见他在竹类植物采集方面付出的心血。而且其采集地域跨度大, 采集种类多, 为早期竹类植物研究提供了基础材料。莫古礼关于竹子分类学的研究成果也极其丰富, 在华研究期间, 他一共发表了74个新种、9个变种、8个新组合以及3个新属(McClure, 1931, 1935, 1936, 1938, 1940a, b, c, 1941) (附录3)。他的采集工作在一定程度上也激励了同时代中国植物学家对本土植物的研究。

3.2 丰富了美国竹类植物种类

20世纪初, 哈佛大学阿诺德树木园(Arnold Arboretum)曾派威尔逊(Ernest Henry Wilson, 1876-1930)来华采集植物, 他对中国的竹类植物也是情有独钟, 引种了不少竹类植物回美国。美国农业部也曾派遣梅耶(Frank Nicholas Meyer, 1875-1918)和洛克(Joseph Francis Charles Rock, 1884-1962)来华引种植物, 也引种过竹类植物到美国。根据美国农业部外国种子和植物引种办公室记录, 1898-2010年直接从华引种的竹类植物有306份, 而其中莫古礼引种255份, 占到总数的83.3%。1898-2010年, 美国直接或间接引种竹类植物有29属185种13变种20变型25品种, 而莫古礼就引种了17属77种, 其引种成果远超其他人, 这极大丰富了美国竹类植物种质资源, 把我国最有文化内涵和最为丰富的植物变成了美国甚至全人类的财富, 为竹类植物在美国作为园林植物和经济植物奠定了基础, 也极大地改变了竹类植物的自然分布(Wu et al, 2020)。

由于美国气候条件与中国类似, 多数引种到美国的竹类植物都能存活下来。如刚竹属植物喜温暖湿润, 在美国西海岸大部分地区、东部沿海华盛顿特区东南以及海湾各州等地生长良好(McClure, 1945)。美国从全球范围内广泛引种, 根据美国竹子协会(American Bamboo Society)截至2020年3月的数据, 美国从最初本土3种竹类植物, 已发展到现在的51属340种27变种52变型158品种3亚种2杂交种。

3.3 促进美国竹产业的发展

鱼竿是美国初级竹产品中最为常见的一类, 但制作鱼竿用的竹材大部分依靠进口, 仅在美国国内进一步加工成成品再进入市场销售。在进口贸易中, 鱼竿制作最常用的种类为人面竹(Phyllostachys aurea)、曲竿竹(P. flexuosa)、桂竹、毛环竹(P. meyeri)、毛金竹(P. nigra var. henonis)等。竹竿在美国还可用于农场植物支架、篱笆等。这一时期还形成了竹产品初加工公司, 如在莫古礼的档案中还存留一份关于某竹制滑雪杆生产公司的新闻报纸, 从新闻内容来看, 在20世纪40年代竹制滑雪杆还是比较新奇的。美国也考虑过竹材在建筑中的应用, 如南卡罗来纳州克莱姆森的工程试验站(Engineering Experiment Station at Clemson)做过用足够竹龄竹材替换混凝土中的钢筋的试验, 但由于技术问题, 没有大面积推广。

20 世纪80、90年代, 越来越多的美国人开始加强竹材利用的意识, 尤其是美国竹子协会成立后, 加大了对竹类植物的科普和引种工作, 为美国竹产业的发展做出了贡献。到21世纪初, 美国竹产业发展较为迅速, 2002年竹产业产值3,000-4,000万美元, 积极发展本国的竹笋生产基地。美国竹子协会南加州分会的“美洲竹子”行动也对原产美洲的竹类进行了保护和开发利用(张新萍和郭岩, 2009)。

尽管现代制造技术让很多产品可以用竹材来制造, 但与竹类植物主产区国家相比, 美国对竹材的使用量要少得多, 较少加工利用本国生产的竹类植物原材料。时至今日, 美国已是世界上最大的竹制品进口市场之一, 竹产品主要依靠从国外进口。美国本地种植竹类植物有限, 所引种的竹类植物主要用于园林和种质资源保存。

在接下来的工作中, 我们可以继续开展如下研究: (1)西方国家(如英、法、德等国)在华的采集和引种竹类植物历史; (2)全面了解国内外竹类植物资源, 为竹类植物的引种和采集提供基础资料, 为竹类植物应用提供基本参考; (3)除竹类植物外, 其他园林植物从华引种到国外的详细历史研究。

附录 Supplementary Material

附录1 莫古礼生平简介

Appendix 1 A brief biography of McClure

附录2 莫古礼在华采集及引种竹类植物标本名录

Appendix 2 The list of bamboo specimens collected and bamboo introduced by McClure in China

附录3 莫古礼在华研究期间发表的竹类植物新种名录

Appendix 3 The list of new species of bamboos published by McClure during his research in China

参考文献

Status and trend of foreign bamboo industry

国外竹产业的发展现状及趋势

Bamboos: Their culture and uses in the United States

Notes of editorial work in the Flora of P. R. China, Vol. 9, Part 1 (Gramineae-subfam. Bambusoideae)

《中国植物志》九卷一分册(禾本科–竹亚科)编后记

Arundinaria gigantea: New to Pennsylvania

DOI:10.3119/13-24 URL [本文引用: 1]

Current status and challenges of Chinese plant taxonomy

中国植物分类学的现状与挑战

The native paper industry in Kwangtung

Studies of Chinese bamboos: A new species of Arundinaria from southern China

The Lingnan University third and fourth Hainan Island expedition

The Lingnan University fifth Hainan island expedition

The Lingnan University sixth and seventh Hainan island expeditions

The Chinese species of Schizostachyum

Two new species of Bambusa from southeastern China (Gramineae)

Bambusa ventricosa, a new species with a teratological bent

Five new bamboos from southern China

New genera and species of Bambusaceae from eastern Asia

Two new thorny species of Bambusa from southern China

On some new and imperfectly known species of Chinese bamboos

The vegetative characters of the bamboo genus Phyllostachys and descriptions of eight new species introduced from China

Floyd Alonzo McClure (1897-1970)-A Tribute

DOI:10.1007/BF02862256 URL [本文引用: 1]

The Bamboos of the World:Annotated Nomenclature and Literature of the Species and the Higher and Lower Taxa

Opportunities and challenges for the development of bamboo industry in China

中国竹产业发展的机遇与挑战

Towards a stable nomenclature for the North American temperate bamboos: Epitypification of Arundo gigantea Walt. and Arundinaria macrosperma Michx. (Poaceae)

DOI:10.2179/09-010R1.1 URL [本文引用: 1]

Hill cane (Arundinaria appalachiana), a new species of bamboo (Poaceae: Bambusoideae) from the southern Appalachian Mountains

A survey on the history of the introduction of bamboo from China to the United States (1898-2010) and the application of bamboo in urban greening

On the history of the bamboo specimen collection in China by American plant collectors (1840-2010)

DOI:10.17520/biods.2021029 URL [本文引用: 1]

美国在华采集竹类植物标本的历史(1840-2010年)

Current status of herbarium specimens and geographical distribution of bamboos (Gramineae: Bambsusoideae) in China

DOI:10.17520/biods.2020373 URL [本文引用: 1]

中国竹类植物馆藏标本现状与地理分布

Bamboo in the United States:Description,Culture, and Utilization