|

|

||

|

人为干扰对白腹锦鸡活动节律的影响

生物多样性

2022, 30 (8):

21484-.

DOI: 10.17520/biods.2021484

人类足迹的扩张增加了人与野生动物的相互作用。理解自然保护地的濒危物种对人为干扰的响应有助于更好地保护濒危物种和指导保护管理。以往的研究表明野生动物在时空维度会对人类的干扰进行规避, 然而这类研究在野生雉类中还较少, 尤其是分布在人为干扰相对较强的中低海拔区域的雉类, 如白腹锦鸡(Chrysolophus amherstiae)。2017年11月至2018年10月, 我们在中国西南部的一个亚热带森林保护区中使用红外相机陷阱技术对白腹锦鸡和人为干扰进行调查, 并研究了白腹锦鸡在时空维度对3种不同类型人为干扰(人类活动、放牧和家养动物活动)的响应及其季节变化。结果表明, 白腹锦鸡在空间维度并未对人为干扰进行规避, 而在非繁殖季节的活动节律上对人为干扰在时间维度上进行了规避。具体而言, 白腹锦鸡在全年和非繁殖季节的活动高峰集中在17:30-18:30, 明显避开中午的人类活动高峰; 而在繁殖季节, 白腹锦鸡活动水平明显提高, 和人为干扰的重叠度很高, 可能是由于求偶、占区等繁殖行为使得白腹锦鸡无法规避人为干扰。此外, 在人为干扰强度较高的位点, 白腹锦鸡倾向于通过改变其日活动节律, 将活动高峰期推迟至傍晚以降低与人为干扰的重叠度, 进一步说明白腹锦鸡可通过调节其自身的日活动节律从而避开高强度的人为干扰。由于白腹锦鸡地面营巢和春夏季繁殖, 自然保护区管理部门可通过管理人为活动, 尤其在繁殖季节通过控制放牧和猫狗的活动来帮助白腹锦鸡及其他地面营巢鸟类维持繁殖成功率。  View image in article

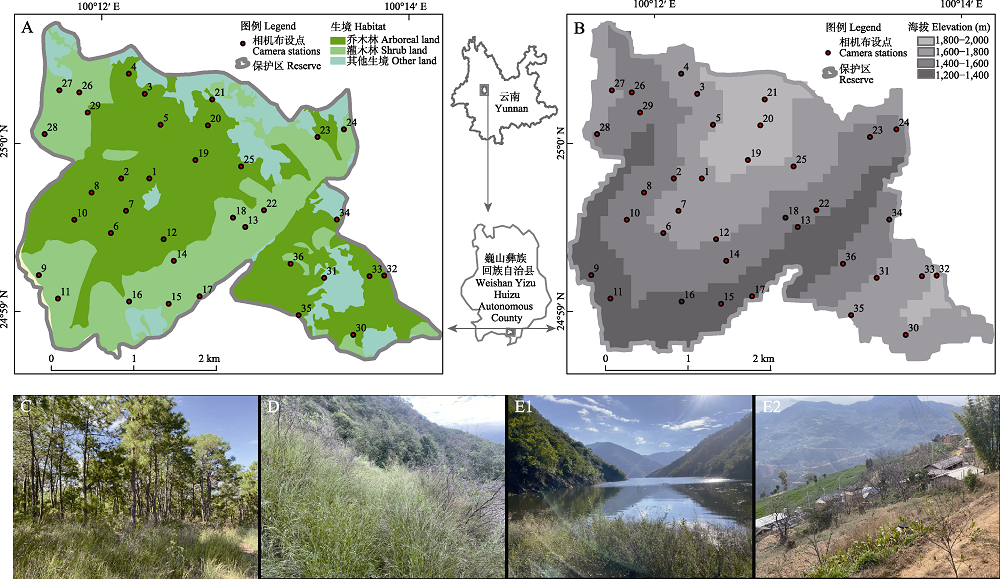

图1

巍山青华绿孔雀省级自然保护区红外相机布设位点图(A: 不同生境; B: 不同海拔)及3种生境类型图(C: 乔木林; D: 灌木林; E1, E2: 其他生境)

正文中引用本图/表的段落

为确保相机布设规范, 在对自然保护区矢量图进行投影矫正的基础上, 以1 km × 1 km的网格为工作单元; 考虑保护区海拔范围, 将保护区划分为4个海拔段(1,200-1,400 m、1,400-1,600 m、1,600- 1,800 m、1,800-2,000 m)。同时由于各网格所包含的生境及在保护区内的面积存在差异, 我们根据每个网格在保护区内的所占面积以及白腹锦鸡主要分布的两种生境(乔木林和灌木林)的比例, 在每个网格安放1-4台红外相机, 共计36台, 覆盖保护区的所有海拔段和主要生境类型。任意两台红外相机的间隔均超过250 m (赵玉泽等, 2013)。为减少建筑等人为设施的影响, 相机的布设尽量远离人为建筑(图1)。

通过巍山青华绿孔雀省级自然保护区管护局提供的实地勘测解译文件, 经ArcGIS 10.2统计处理后将保护区的生境输出为乔木林(arboreal land)、灌木林(shrub land)和其他生境(图1)。其中, 乔木林包括暖性针叶林和常绿阔叶林, 主要树种为云南松(Pinus yunnanensis)、思茅松(P. kesiya var. langbianensis)和高山栲(Castanopsis delavayi)等; 灌木林包括稀树灌木草丛, 主要有余甘子(Phyllanthus emblica)、清香木(Pistacia weinmannifolia)和珍珠花(Lyonia ovalifolia)等; 其他生境主要包括建筑、农业用地和水域等。

本文的其它图/表

|