|

|

||

|

海南尖峰岭中华穿山甲的分布与保护现状

生物多样性

2022, 30 (6):

22106-.

DOI: 10.17520/biods.2022106

中华穿山甲(Manis pentadactyla)是国家I级重点保护野生动物, 被IUCN红色名录列为极危(CR)物种, 也被列入CITES附录I。分布现状信息的匮乏是制约该物种保护规划制定与保护行动开展的关键因素。本文利用红外相机陷阱法和样线调查法, 于2020年8月至2021年11月在海南尖峰岭林区进行中华穿山甲海南亚种(M. p. pusilla)的监测调查, 分析评估了其分布与保护现状。调查发现: (1)尖峰岭林区7个公里网格内的8台红外相机拍摄到10次中华穿山甲出没的影像, 且在11个网格内见到35个觅食洞穴, 其中在红外相机损失率较低的南中区域记录到的中华穿山甲实体数量和洞穴数最多; (2)中华穿山甲主要分布于尖峰岭林区400-1,000 m海拔区域, 林区的国家公园一般控制区内仍然有3台红外相机拍摄到中华穿山甲及调查记录到18个觅食洞穴。结果表明: 海南尖峰岭林区仍然存在中华穿山甲种群, 目前可能被海拔等因素隔离为3个小种群; 人为干扰是影响该物种种群恢复的重要因素之一。因此, 本文提出如下建议: (1)管理部门要落实各项管护制度并加强巡护管理力度以把人为干扰程度降到最低; (2)管理部门在今后国家公园总体规划调整时可将有中华穿山甲等极危物种分布的一般控制区调整为核心保护区, 而在未调整规划前则要重点加强该区域的管理, 对建设项目布局等要尽量避开该区域; (3)尽快开展尖峰岭林区中华穿山甲的生境适宜性分析及廊道研究, 以使该物种得到更有效的保护和管理; (4)今后要定期开展其监测与保护研究, 明确尖峰岭林区中华穿山甲种群数量的动态变化; (5)在海南岛范围内开展中华穿山甲资源调查, 明确该物种在海南的种群数量及分布等情况。  View image in article

图5

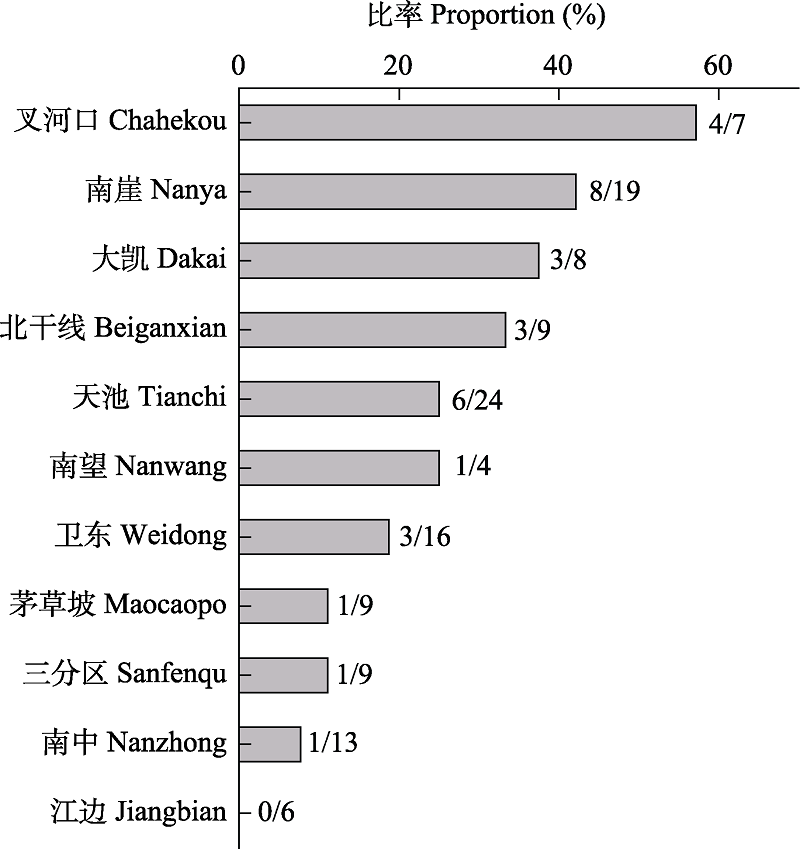

研究期间海南尖峰岭被偷盗和人为破坏的红外相机数量。直方图上的数字, 分母为布设的相机数, 分子为损失的相机数。

正文中引用本图/表的段落

本调查结果显示, 除了原自然保护区以外, 在尖峰岭林区的南中、南望和卫东区域的一般控制区内也拍摄到中华穿山甲实体活动。这可能与近些年尖峰岭林区加强了野生动物的保护管理力度有关。猖獗的非法捕杀是中华穿山甲濒危的根本原因(张立等, 2010; 孔玥峤等, 2021)。20世纪80年代海南岛禁猎后, 当地社区居民狩猎野生动物的行为并未完全停止, 偷猎现象屡禁不止(颜家安, 2006; Nash et al, 2016)。2015年的社区访谈调查结果显示, 偷猎是海南中华穿山甲种群数量下降的重要原因(Nash et al, 2016)。本次调查中丢失的31台红外相机(占总数的25%), 都是人为偷盗和损坏所致(图5)。布设的相机也两次拍摄到外来人员持改装猎枪上山的情况, 红外相机损失应该与此类人员入区从事非法活动有关。红外相机损失率最高的叉河口区域没有拍摄到中华穿山甲, 也没有发现其洞穴。红外相机损失率较高的南崖区域仅发现了中华穿山甲的陈旧洞穴, 没有拍摄到实体。拍摄中华穿山甲实体数量和发现洞穴数量最大的南中区域, 其红外相机的损失率较小(图5)。可见, 偷猎等人为干扰仍然是影响尖峰岭林区中华穿山甲种群恢复的重要因素之一。本调查出现的大比例红外相机被偷盗或人为损坏现象, 说明尖峰岭林区内目前还存在较强的人为干扰, 建议管理部门要落实各项管护制度, 加强巡护管理力度, 把人为干扰程度降到最低。

本文的其它图/表

|