1

2015

... 在第三阶段, 有5篇博士学位论文和2篇硕士学位论文专门研究多毛类分类, 它们主要涉及异毛虫科和海稚虫科(周进, 2008)、索沙蚕科①、矶沙蚕科和欧努菲虫科(吴旭文, 2013)、双栉虫科和蛰龙介科(隋吉星, 2013)、磷虫科和竹节虫科(王跃云, 2017)、仙虫科和锥头虫科(孙悦, 2018)、海蛹科和臭海蛹科②.在第三阶段, 我国学者出版的多毛类专著只有1部, 即《中国动物志•环节动物门•多毛纲(三)•缨鳃虫目》, 记述了179种, 其中1新种和61新记录种(杨德渐和孙瑞平, 2014).一些海洋生物书籍也收录了多毛类, 《中国海洋生物名录》收录多毛类1,065种(刘瑞玉, 2008), 《中国海洋物种多样性》收录多毛类1,105种(黄宗国和林茂, 2012), 《深圳湾底栖动物生态学》收录多毛类67种(蔡立哲, 2015).除了多毛类专著和海洋生物书籍外, 一些期刊论文也专门记述多毛类, 如Wang和Wang (2019)记述了中国海域的47种多毛类. ...

1

2015

... 在第三阶段, 有5篇博士学位论文和2篇硕士学位论文专门研究多毛类分类, 它们主要涉及异毛虫科和海稚虫科(周进, 2008)、索沙蚕科①、矶沙蚕科和欧努菲虫科(吴旭文, 2013)、双栉虫科和蛰龙介科(隋吉星, 2013)、磷虫科和竹节虫科(王跃云, 2017)、仙虫科和锥头虫科(孙悦, 2018)、海蛹科和臭海蛹科②.在第三阶段, 我国学者出版的多毛类专著只有1部, 即《中国动物志•环节动物门•多毛纲(三)•缨鳃虫目》, 记述了179种, 其中1新种和61新记录种(杨德渐和孙瑞平, 2014).一些海洋生物书籍也收录了多毛类, 《中国海洋生物名录》收录多毛类1,065种(刘瑞玉, 2008), 《中国海洋物种多样性》收录多毛类1,105种(黄宗国和林茂, 2012), 《深圳湾底栖动物生态学》收录多毛类67种(蔡立哲, 2015).除了多毛类专著和海洋生物书籍外, 一些期刊论文也专门记述多毛类, 如Wang和Wang (2019)记述了中国海域的47种多毛类. ...

A new species and new recorded species of Lumbrineridae Schmarda, 1861 (Annelida: Polychaeta) from China

2

2011a

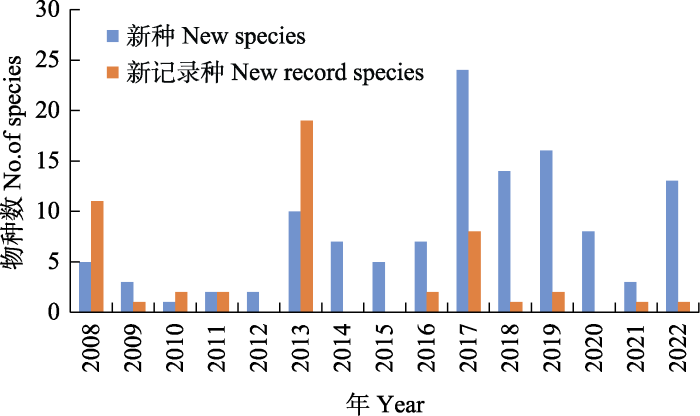

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

... 在第三阶段, 多毛类环节动物增加了不少属.如索沙蚕科, 1988年的专著仅收录2个属, 即鳃索沙蚕属(Ninoe)和索沙蚕属(Lumbrinereis) (杨德渐和孙瑞平, 1988), 而2010年已描述了10个属, 即叉颚索沙蚕属(Augeneria)、可爱索沙蚕属(Eranno)、荷氏索沙蚕属(Helmutnereis)、科索沙蚕属(Kuwaita)、露索沙蚕属(Loboneris)、单颚索沙蚕属(Lumbrinerides)、索沙蚕属、鳃索沙蚕属、荷尖索沙蚕属(Scoletoma)和斯索沙蚕属(Sergioneris) (蔡文倩, 2010①; Cai & Li, 2011a, b, c).又如不倒翁虫科, 1988年的专著仅收录不倒翁虫属(Sternasis) 1个属(杨德渐和孙瑞平, 1988), 2014年起增加了彼得不倒翁属(Ptersenaspis) (Salazar-Vallejo et al, 2014; Wu & Xu, 2017).在第三阶段还进行了多毛类环节动物复合种研究.太平洋稚齿虫(Prionospio pacifica)属于Prionospio steenstrupi组群的复合种(Zhou & Li, 2009).香港岩虫(Marphysa hongkongensa)是岩虫(M. sanguinea)的复合种(Wang et al, 2018). ...

Eranno carrerai sp. nov., a new polychaete worm (Lumbrineridae) from coastal waters of China

2

2011b

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

... 在第三阶段, 多毛类环节动物增加了不少属.如索沙蚕科, 1988年的专著仅收录2个属, 即鳃索沙蚕属(Ninoe)和索沙蚕属(Lumbrinereis) (杨德渐和孙瑞平, 1988), 而2010年已描述了10个属, 即叉颚索沙蚕属(Augeneria)、可爱索沙蚕属(Eranno)、荷氏索沙蚕属(Helmutnereis)、科索沙蚕属(Kuwaita)、露索沙蚕属(Loboneris)、单颚索沙蚕属(Lumbrinerides)、索沙蚕属、鳃索沙蚕属、荷尖索沙蚕属(Scoletoma)和斯索沙蚕属(Sergioneris) (蔡文倩, 2010①; Cai & Li, 2011a, b, c).又如不倒翁虫科, 1988年的专著仅收录不倒翁虫属(Sternasis) 1个属(杨德渐和孙瑞平, 1988), 2014年起增加了彼得不倒翁属(Ptersenaspis) (Salazar-Vallejo et al, 2014; Wu & Xu, 2017).在第三阶段还进行了多毛类环节动物复合种研究.太平洋稚齿虫(Prionospio pacifica)属于Prionospio steenstrupi组群的复合种(Zhou & Li, 2009).香港岩虫(Marphysa hongkongensa)是岩虫(M. sanguinea)的复合种(Wang et al, 2018). ...

Three new records of Lumbrineridae Schmarda, 1861 (Annelida: Polychaeta) species in China

2

2011c

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

... 在第三阶段, 多毛类环节动物增加了不少属.如索沙蚕科, 1988年的专著仅收录2个属, 即鳃索沙蚕属(Ninoe)和索沙蚕属(Lumbrinereis) (杨德渐和孙瑞平, 1988), 而2010年已描述了10个属, 即叉颚索沙蚕属(Augeneria)、可爱索沙蚕属(Eranno)、荷氏索沙蚕属(Helmutnereis)、科索沙蚕属(Kuwaita)、露索沙蚕属(Loboneris)、单颚索沙蚕属(Lumbrinerides)、索沙蚕属、鳃索沙蚕属、荷尖索沙蚕属(Scoletoma)和斯索沙蚕属(Sergioneris) (蔡文倩, 2010①; Cai & Li, 2011a, b, c).又如不倒翁虫科, 1988年的专著仅收录不倒翁虫属(Sternasis) 1个属(杨德渐和孙瑞平, 1988), 2014年起增加了彼得不倒翁属(Ptersenaspis) (Salazar-Vallejo et al, 2014; Wu & Xu, 2017).在第三阶段还进行了多毛类环节动物复合种研究.太平洋稚齿虫(Prionospio pacifica)属于Prionospio steenstrupi组群的复合种(Zhou & Li, 2009).香港岩虫(Marphysa hongkongensa)是岩虫(M. sanguinea)的复合种(Wang et al, 2018). ...

基于Cytb基因序列的双齿围沙蚕分子鉴定

1

2019

... 我国对多毛类环节动物分子系统发育研究开始于2000年.郭美贞等(2003)提出了分子遗传在多毛类种别判定上的应用.廖秀珍和林荣澄(2006)应用分子系统发育学的方法, 以多毛类18S rDNA和线粒体细胞色素C氧化酶亚单位I (COI)基因序列片段为分子标记, 结合形态学特征对双齿围沙蚕、方背鳞虫(Lepidonotus squamatus)、梯斑海毛虫(Chloeia parva)、岩虫、四索沙蚕(Lumbrineris tetraura)的分类地位进行了探讨.分子遗传学研究表明, 螠虫动物是由多毛类动物派生而来, 并且成为多毛类的1个内群, 与小头虫科的亲缘关系很近, 应该是由共同祖先进化来的, 这符合螠虫动物体节二次消失的假说(韩洁和林旭吟, 2007).大多数环节动物线粒体控制区存在茎环结构, 蛋白质编码基因的氨基酸序列系统发育树表明, 寡毛纲和蛭纲聚为单独一支, 构成了一个单系群; 多毛纲的所有个体聚为一支, 呈单系发育, 而后与星虫纲先聚为一支, 最后共同与螠虫纲聚为一支, 最终这3个纲构成一单系群(李石磊等, 2015).线粒体Cytb基因序列可用于双齿围沙蚕的分子鉴定(岑万等, 2019). ...

基于Cytb基因序列的双齿围沙蚕分子鉴定

1

2019

... 我国对多毛类环节动物分子系统发育研究开始于2000年.郭美贞等(2003)提出了分子遗传在多毛类种别判定上的应用.廖秀珍和林荣澄(2006)应用分子系统发育学的方法, 以多毛类18S rDNA和线粒体细胞色素C氧化酶亚单位I (COI)基因序列片段为分子标记, 结合形态学特征对双齿围沙蚕、方背鳞虫(Lepidonotus squamatus)、梯斑海毛虫(Chloeia parva)、岩虫、四索沙蚕(Lumbrineris tetraura)的分类地位进行了探讨.分子遗传学研究表明, 螠虫动物是由多毛类动物派生而来, 并且成为多毛类的1个内群, 与小头虫科的亲缘关系很近, 应该是由共同祖先进化来的, 这符合螠虫动物体节二次消失的假说(韩洁和林旭吟, 2007).大多数环节动物线粒体控制区存在茎环结构, 蛋白质编码基因的氨基酸序列系统发育树表明, 寡毛纲和蛭纲聚为单独一支, 构成了一个单系群; 多毛纲的所有个体聚为一支, 呈单系发育, 而后与星虫纲先聚为一支, 最后共同与螠虫纲聚为一支, 最终这3个纲构成一单系群(李石磊等, 2015).线粒体Cytb基因序列可用于双齿围沙蚕的分子鉴定(岑万等, 2019). ...

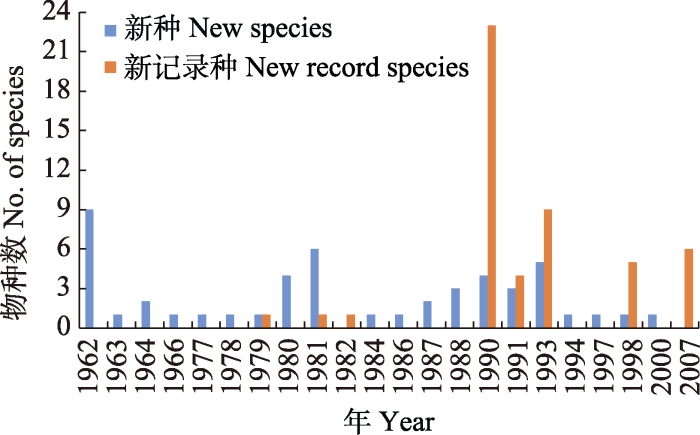

南海盘管虫两新种

1

1980

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

南海盘管虫两新种

1

1980

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

1

1959

... 1933年, 我国学者首次记述了采自青岛近岸的12种多毛类, 其中1未定种(高哲生, 1933).1933年和1934年, 国外学者Takahasi (1933)记述了中国台湾淡水沙蚕一新种, 即长须缘目沙蚕(Namalycastis longicirris), Monro (1934)记述了采自厦门和福州沿海的双齿围沙蚕(Perinereis aibuhitensis), 以及采自厦门的中国臭海蛹(Travisia chinensis).1948年, 《集美校友论著》记述了多毛类31种, 其中10未定种(梁慧文等, 1948).1958年, 外国学者乌沙科夫(1958)报道了采自黄海的特叶须虫(Paralacydonia paradoxa), 即拟特须虫, 该文由我国学者吴宝铃先生翻译, 吴浩然校对.1959年, 我国学者编著的第一部多毛类专著《中国动物图谱: 环节动物(附多足类)》出版, 收录了多毛类41种(陈义, 1959), 同年, 高哲生等(1959)报道了华北沿海的多毛类环节动物54种, 其中29种在我国是第一次报道. ...

1

1959

... 1933年, 我国学者首次记述了采自青岛近岸的12种多毛类, 其中1未定种(高哲生, 1933).1933年和1934年, 国外学者Takahasi (1933)记述了中国台湾淡水沙蚕一新种, 即长须缘目沙蚕(Namalycastis longicirris), Monro (1934)记述了采自厦门和福州沿海的双齿围沙蚕(Perinereis aibuhitensis), 以及采自厦门的中国臭海蛹(Travisia chinensis).1948年, 《集美校友论著》记述了多毛类31种, 其中10未定种(梁慧文等, 1948).1958年, 外国学者乌沙科夫(1958)报道了采自黄海的特叶须虫(Paralacydonia paradoxa), 即拟特须虫, 该文由我国学者吴宝铃先生翻译, 吴浩然校对.1959年, 我国学者编著的第一部多毛类专著《中国动物图谱: 环节动物(附多足类)》出版, 收录了多毛类41种(陈义, 1959), 同年, 高哲生等(1959)报道了华北沿海的多毛类环节动物54种, 其中29种在我国是第一次报道. ...

A new interstitial species of Heteropodarke (Polychaeta: Hesionidae) from Xiamen, China

1

1997

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

青岛近岸之多毛目环节动物

4

1933

... 多毛类环节动物是海洋底栖生物群落的重要类群之一, 在海洋生物监测、海水养殖、底栖食物链网、生态评估和生态修复中起着重要的作用(吴宝铃等, 1997; 纪莹璐等, 2012).多毛类环节动物在我国海域常见, 但与软体动物、甲壳动物和棘皮动物相比, 多毛类环节动物的形态分类研究进展缓慢(周进和李新正, 2011).随着2007年世界海洋物种目录World Register of Marine Species (简称WoRMS, https://www.marinespecies.org)上线, 以及我国学者增加对多毛类的分类研究, 收录了大量中国近海多毛类环节动物物种多样性研究成果.本文根据收集的多毛类环节动物的分类文献, 包括期刊论文、专著、论文集、博士和硕士学位论文, 将中国近海多毛类环节动物物种多样性研究历史大致分为3个阶段: 第一阶段(1933-1961年).从我国学者首次专篇记述中国近海多毛类物种(高哲生, 1933)至我国学者首次发表多毛类新种前的1961年; 第二阶段(1962-2007年).从我国学者首次发表多毛类新种(吴宝铃, 1962)至首篇多毛类分类博士学位论文出现前的2007年; 第三阶段(2007-2022年).从首篇多毛类分类博士学位论文(周进, 2008)至发表本文前的2022年.本文还分析了中国近海多毛类环节动物分类研究存在的问题, 如一些科、属的分类亟待研究, 一些科、属的分类地位有待厘清, 一些新种未被世界海洋物种目录(WoRMS)接受等, 提出了在我国建立多毛类数据库的重要性, 并需要加强专业交流, 加强多毛类遗传多样性和环境DNA研究. ...

... 1933年, 我国学者首次记述了采自青岛近岸的12种多毛类, 其中1未定种(高哲生, 1933).1933年和1934年, 国外学者Takahasi (1933)记述了中国台湾淡水沙蚕一新种, 即长须缘目沙蚕(Namalycastis longicirris), Monro (1934)记述了采自厦门和福州沿海的双齿围沙蚕(Perinereis aibuhitensis), 以及采自厦门的中国臭海蛹(Travisia chinensis).1948年, 《集美校友论著》记述了多毛类31种, 其中10未定种(梁慧文等, 1948).1958年, 外国学者乌沙科夫(1958)报道了采自黄海的特叶须虫(Paralacydonia paradoxa), 即拟特须虫, 该文由我国学者吴宝铃先生翻译, 吴浩然校对.1959年, 我国学者编著的第一部多毛类专著《中国动物图谱: 环节动物(附多足类)》出版, 收录了多毛类41种(陈义, 1959), 同年, 高哲生等(1959)报道了华北沿海的多毛类环节动物54种, 其中29种在我国是第一次报道. ...

... 1933年记述的青岛沿海12种多毛类(高哲生, 1933)以及1948年记述的厦门沿海31种多毛类(梁慧文等, 1948), 鉴定到种的合计29种, 对照WoRMS, 拉丁文属名和种加词变更的以及存在误拼的有17种, 如拟短角沙蚕(Nereis mictodonta)现已变更为拟短角围沙蚕(Perinereis mictodonta), 为属名变更; 岩虫(Marphysa iwamusi)拉丁文种加词变更为sanguinea; 锥唇吻沙蚕(Glycera onomichis)拉丁文种加词拼写有误, 应为onomichiensis (表1). ...

... 几十年来, 中国海域一些多毛类科、属、种被修订, 这里列举部分.表1罗列了学名修订以及存在误拼的有17种.1933年记述的岩虫Marphysa iwamusi (高哲生, 1933), 1948年修订为Marphysa sanguinea (梁慧文等, 1948).1981年吴宝铃和陈木发现的新种中华旋鳃虫(Spirobranchus sinensis)被WoRMS认为是Spirobranchus maldivensis Pixell, 1913的同物异名.黄色才女虫(Polydora flava)已被修订为黄色双才女虫(Dipolydora flava) (李新正和甘志彬, 2022).龙介虫科的新记录种根管虫(Ficopomatus cf. macrodon)是在深圳市郊人工淡水河底的石块上发现的(林烁宇等, 2009), 但后来确定为新种, 即深圳根管虫(Ficopomatus shenzhensis) (Li et al, 2012). ...

青岛近岸之多毛目环节动物

4

1933

... 多毛类环节动物是海洋底栖生物群落的重要类群之一, 在海洋生物监测、海水养殖、底栖食物链网、生态评估和生态修复中起着重要的作用(吴宝铃等, 1997; 纪莹璐等, 2012).多毛类环节动物在我国海域常见, 但与软体动物、甲壳动物和棘皮动物相比, 多毛类环节动物的形态分类研究进展缓慢(周进和李新正, 2011).随着2007年世界海洋物种目录World Register of Marine Species (简称WoRMS, https://www.marinespecies.org)上线, 以及我国学者增加对多毛类的分类研究, 收录了大量中国近海多毛类环节动物物种多样性研究成果.本文根据收集的多毛类环节动物的分类文献, 包括期刊论文、专著、论文集、博士和硕士学位论文, 将中国近海多毛类环节动物物种多样性研究历史大致分为3个阶段: 第一阶段(1933-1961年).从我国学者首次专篇记述中国近海多毛类物种(高哲生, 1933)至我国学者首次发表多毛类新种前的1961年; 第二阶段(1962-2007年).从我国学者首次发表多毛类新种(吴宝铃, 1962)至首篇多毛类分类博士学位论文出现前的2007年; 第三阶段(2007-2022年).从首篇多毛类分类博士学位论文(周进, 2008)至发表本文前的2022年.本文还分析了中国近海多毛类环节动物分类研究存在的问题, 如一些科、属的分类亟待研究, 一些科、属的分类地位有待厘清, 一些新种未被世界海洋物种目录(WoRMS)接受等, 提出了在我国建立多毛类数据库的重要性, 并需要加强专业交流, 加强多毛类遗传多样性和环境DNA研究. ...

... 1933年, 我国学者首次记述了采自青岛近岸的12种多毛类, 其中1未定种(高哲生, 1933).1933年和1934年, 国外学者Takahasi (1933)记述了中国台湾淡水沙蚕一新种, 即长须缘目沙蚕(Namalycastis longicirris), Monro (1934)记述了采自厦门和福州沿海的双齿围沙蚕(Perinereis aibuhitensis), 以及采自厦门的中国臭海蛹(Travisia chinensis).1948年, 《集美校友论著》记述了多毛类31种, 其中10未定种(梁慧文等, 1948).1958年, 外国学者乌沙科夫(1958)报道了采自黄海的特叶须虫(Paralacydonia paradoxa), 即拟特须虫, 该文由我国学者吴宝铃先生翻译, 吴浩然校对.1959年, 我国学者编著的第一部多毛类专著《中国动物图谱: 环节动物(附多足类)》出版, 收录了多毛类41种(陈义, 1959), 同年, 高哲生等(1959)报道了华北沿海的多毛类环节动物54种, 其中29种在我国是第一次报道. ...

... 1933年记述的青岛沿海12种多毛类(高哲生, 1933)以及1948年记述的厦门沿海31种多毛类(梁慧文等, 1948), 鉴定到种的合计29种, 对照WoRMS, 拉丁文属名和种加词变更的以及存在误拼的有17种, 如拟短角沙蚕(Nereis mictodonta)现已变更为拟短角围沙蚕(Perinereis mictodonta), 为属名变更; 岩虫(Marphysa iwamusi)拉丁文种加词变更为sanguinea; 锥唇吻沙蚕(Glycera onomichis)拉丁文种加词拼写有误, 应为onomichiensis (表1). ...

... 几十年来, 中国海域一些多毛类科、属、种被修订, 这里列举部分.表1罗列了学名修订以及存在误拼的有17种.1933年记述的岩虫Marphysa iwamusi (高哲生, 1933), 1948年修订为Marphysa sanguinea (梁慧文等, 1948).1981年吴宝铃和陈木发现的新种中华旋鳃虫(Spirobranchus sinensis)被WoRMS认为是Spirobranchus maldivensis Pixell, 1913的同物异名.黄色才女虫(Polydora flava)已被修订为黄色双才女虫(Dipolydora flava) (李新正和甘志彬, 2022).龙介虫科的新记录种根管虫(Ficopomatus cf. macrodon)是在深圳市郊人工淡水河底的石块上发现的(林烁宇等, 2009), 但后来确定为新种, 即深圳根管虫(Ficopomatus shenzhensis) (Li et al, 2012). ...

华北沿海的多毛类环节动物

1

1959

... 1933年, 我国学者首次记述了采自青岛近岸的12种多毛类, 其中1未定种(高哲生, 1933).1933年和1934年, 国外学者Takahasi (1933)记述了中国台湾淡水沙蚕一新种, 即长须缘目沙蚕(Namalycastis longicirris), Monro (1934)记述了采自厦门和福州沿海的双齿围沙蚕(Perinereis aibuhitensis), 以及采自厦门的中国臭海蛹(Travisia chinensis).1948年, 《集美校友论著》记述了多毛类31种, 其中10未定种(梁慧文等, 1948).1958年, 外国学者乌沙科夫(1958)报道了采自黄海的特叶须虫(Paralacydonia paradoxa), 即拟特须虫, 该文由我国学者吴宝铃先生翻译, 吴浩然校对.1959年, 我国学者编著的第一部多毛类专著《中国动物图谱: 环节动物(附多足类)》出版, 收录了多毛类41种(陈义, 1959), 同年, 高哲生等(1959)报道了华北沿海的多毛类环节动物54种, 其中29种在我国是第一次报道. ...

华北沿海的多毛类环节动物

1

1959

... 1933年, 我国学者首次记述了采自青岛近岸的12种多毛类, 其中1未定种(高哲生, 1933).1933年和1934年, 国外学者Takahasi (1933)记述了中国台湾淡水沙蚕一新种, 即长须缘目沙蚕(Namalycastis longicirris), Monro (1934)记述了采自厦门和福州沿海的双齿围沙蚕(Perinereis aibuhitensis), 以及采自厦门的中国臭海蛹(Travisia chinensis).1948年, 《集美校友论著》记述了多毛类31种, 其中10未定种(梁慧文等, 1948).1958年, 外国学者乌沙科夫(1958)报道了采自黄海的特叶须虫(Paralacydonia paradoxa), 即拟特须虫, 该文由我国学者吴宝铃先生翻译, 吴浩然校对.1959年, 我国学者编著的第一部多毛类专著《中国动物图谱: 环节动物(附多足类)》出版, 收录了多毛类41种(陈义, 1959), 同年, 高哲生等(1959)报道了华北沿海的多毛类环节动物54种, 其中29种在我国是第一次报道. ...

中国近海多毛纲底栖类群目与科水平的分类

1

2018

... 在第二和第三阶段, 有26新种尚未被WoRMS接受(表2), 其中17新种是博士和硕士论文发表, 有9新种是在期刊论文发表.近20年来增加了不少多毛类属和种, 导致分类体系变化大, 因此我国学者建立了中国近海多毛纲底栖类群目与科水平的分类检索表(葛美玲等, 2018). ...

中国近海多毛纲底栖类群目与科水平的分类

1

2018

... 在第二和第三阶段, 有26新种尚未被WoRMS接受(表2), 其中17新种是博士和硕士论文发表, 有9新种是在期刊论文发表.近20年来增加了不少多毛类属和种, 导致分类体系变化大, 因此我国学者建立了中国近海多毛纲底栖类群目与科水平的分类检索表(葛美玲等, 2018). ...

Marine Annelida (excluding clitellates and sibolinids) from the South China Sea

1

2016

... 我国学者编写的《中国动物志》三本多毛类专著共收录了我国近海多毛类535种(吴宝铃等, 1997; 孙瑞平和杨德渐, 2004; 杨德渐和孙瑞平, 2014), 加上第三阶段发表的120新种和50新记录种, 共收录700多种, 但有些海洋生物书籍收录的多毛类均超过千种(刘瑞玉, 2008; 黄宗国和林茂, 2012).我国南海的多毛类, 2000年收录661种(Paxton & Chou, 2000), 2014年收录1,037种(Salazar-Vallejo et al, 2014), 2016年收录1,257种(Glasby et al, 2016).可见, 我国多毛类环节动物分类尚有不少研究空间.例如, 海女虫科在全世界已报道超过30个属250个有效种(Uchida et al, 2019), 中国海域海女虫科则仅记录12属31种(Ruta & Pleijel, 2006; Wang et al, 2023), 通过开展海女虫科分类研究, 将在我国近海发现该科新属或新物种. ...

多毛纲(Polychaeta)动物系统学的研究进展

1

2007

... 我国对多毛类环节动物分子系统发育研究开始于2000年.郭美贞等(2003)提出了分子遗传在多毛类种别判定上的应用.廖秀珍和林荣澄(2006)应用分子系统发育学的方法, 以多毛类18S rDNA和线粒体细胞色素C氧化酶亚单位I (COI)基因序列片段为分子标记, 结合形态学特征对双齿围沙蚕、方背鳞虫(Lepidonotus squamatus)、梯斑海毛虫(Chloeia parva)、岩虫、四索沙蚕(Lumbrineris tetraura)的分类地位进行了探讨.分子遗传学研究表明, 螠虫动物是由多毛类动物派生而来, 并且成为多毛类的1个内群, 与小头虫科的亲缘关系很近, 应该是由共同祖先进化来的, 这符合螠虫动物体节二次消失的假说(韩洁和林旭吟, 2007).大多数环节动物线粒体控制区存在茎环结构, 蛋白质编码基因的氨基酸序列系统发育树表明, 寡毛纲和蛭纲聚为单独一支, 构成了一个单系群; 多毛纲的所有个体聚为一支, 呈单系发育, 而后与星虫纲先聚为一支, 最后共同与螠虫纲聚为一支, 最终这3个纲构成一单系群(李石磊等, 2015).线粒体Cytb基因序列可用于双齿围沙蚕的分子鉴定(岑万等, 2019). ...

多毛纲(Polychaeta)动物系统学的研究进展

1

2007

... 我国对多毛类环节动物分子系统发育研究开始于2000年.郭美贞等(2003)提出了分子遗传在多毛类种别判定上的应用.廖秀珍和林荣澄(2006)应用分子系统发育学的方法, 以多毛类18S rDNA和线粒体细胞色素C氧化酶亚单位I (COI)基因序列片段为分子标记, 结合形态学特征对双齿围沙蚕、方背鳞虫(Lepidonotus squamatus)、梯斑海毛虫(Chloeia parva)、岩虫、四索沙蚕(Lumbrineris tetraura)的分类地位进行了探讨.分子遗传学研究表明, 螠虫动物是由多毛类动物派生而来, 并且成为多毛类的1个内群, 与小头虫科的亲缘关系很近, 应该是由共同祖先进化来的, 这符合螠虫动物体节二次消失的假说(韩洁和林旭吟, 2007).大多数环节动物线粒体控制区存在茎环结构, 蛋白质编码基因的氨基酸序列系统发育树表明, 寡毛纲和蛭纲聚为单独一支, 构成了一个单系群; 多毛纲的所有个体聚为一支, 呈单系发育, 而后与星虫纲先聚为一支, 最后共同与螠虫纲聚为一支, 最终这3个纲构成一单系群(李石磊等, 2015).线粒体Cytb基因序列可用于双齿围沙蚕的分子鉴定(岑万等, 2019). ...

东海沙蚕科一新种

1

1987

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

东海沙蚕科一新种

1

1987

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

台湾海峡多毛粪哈特曼科一新种

1

1986

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

台湾海峡多毛粪哈特曼科一新种

1

1986

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

东海沙蚕属一新种记述(多毛纲: 沙蚕科)

1

1988

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

东海沙蚕属一新种记述(多毛纲: 沙蚕科)

1

1988

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

黄海多毛类环节动物的研究. V. 沙蚕科(多毛纲: 游走亚纲)的增补

1

1962

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

黄海多毛类环节动物的研究. V. 沙蚕科(多毛纲: 游走亚纲)的增补

1

1962

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

First records of Composetia, Eunereis and Nectoneanthes (Annelida: Nereididae) from Taiwan, with descriptions of two new species

1

2018

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

Neanthes (Annelida: Nereididae) from Taiwanese waters, with description of seven new species and one new species record

1

2019

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

Nereis taichungensis nom. nov., a replacement name for Nereis articulata Hsueh, 2020, a junior primary homonym to Nereis articulata Ehlers, 1887

1

2020a

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

New species of Nereis (Annelida, Polychaeta, Nereididae) from Taiwanese waters

1

2020b

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

New species and record of Pseudonereis (Annelida, Polychaeta, Nereididae) from Taiwan

1

2021

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

Three new polychaete species of Platynereis (Annelida, Polychaeta, Nereididae) from Taiwan

1

2022

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

New species and new records of eunicids (Polychaeta, Eunicidae) from Taiwan

1

2014

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

New species of Thelepodidae (Terebelliformia, Polychaeta) from Taiwan

1

2016

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

Additions of new species to Thelepus (Thelepodidae), with description of a new Terebellides (Trichobranchidae) from Taiwan

1

2017

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

2

2012

... 在第三阶段, 有5篇博士学位论文和2篇硕士学位论文专门研究多毛类分类, 它们主要涉及异毛虫科和海稚虫科(周进, 2008)、索沙蚕科①、矶沙蚕科和欧努菲虫科(吴旭文, 2013)、双栉虫科和蛰龙介科(隋吉星, 2013)、磷虫科和竹节虫科(王跃云, 2017)、仙虫科和锥头虫科(孙悦, 2018)、海蛹科和臭海蛹科②.在第三阶段, 我国学者出版的多毛类专著只有1部, 即《中国动物志•环节动物门•多毛纲(三)•缨鳃虫目》, 记述了179种, 其中1新种和61新记录种(杨德渐和孙瑞平, 2014).一些海洋生物书籍也收录了多毛类, 《中国海洋生物名录》收录多毛类1,065种(刘瑞玉, 2008), 《中国海洋物种多样性》收录多毛类1,105种(黄宗国和林茂, 2012), 《深圳湾底栖动物生态学》收录多毛类67种(蔡立哲, 2015).除了多毛类专著和海洋生物书籍外, 一些期刊论文也专门记述多毛类, 如Wang和Wang (2019)记述了中国海域的47种多毛类. ...

... 我国学者编写的《中国动物志》三本多毛类专著共收录了我国近海多毛类535种(吴宝铃等, 1997; 孙瑞平和杨德渐, 2004; 杨德渐和孙瑞平, 2014), 加上第三阶段发表的120新种和50新记录种, 共收录700多种, 但有些海洋生物书籍收录的多毛类均超过千种(刘瑞玉, 2008; 黄宗国和林茂, 2012).我国南海的多毛类, 2000年收录661种(Paxton & Chou, 2000), 2014年收录1,037种(Salazar-Vallejo et al, 2014), 2016年收录1,257种(Glasby et al, 2016).可见, 我国多毛类环节动物分类尚有不少研究空间.例如, 海女虫科在全世界已报道超过30个属250个有效种(Uchida et al, 2019), 中国海域海女虫科则仅记录12属31种(Ruta & Pleijel, 2006; Wang et al, 2023), 通过开展海女虫科分类研究, 将在我国近海发现该科新属或新物种. ...

2

2012

... 在第三阶段, 有5篇博士学位论文和2篇硕士学位论文专门研究多毛类分类, 它们主要涉及异毛虫科和海稚虫科(周进, 2008)、索沙蚕科①、矶沙蚕科和欧努菲虫科(吴旭文, 2013)、双栉虫科和蛰龙介科(隋吉星, 2013)、磷虫科和竹节虫科(王跃云, 2017)、仙虫科和锥头虫科(孙悦, 2018)、海蛹科和臭海蛹科②.在第三阶段, 我国学者出版的多毛类专著只有1部, 即《中国动物志•环节动物门•多毛纲(三)•缨鳃虫目》, 记述了179种, 其中1新种和61新记录种(杨德渐和孙瑞平, 2014).一些海洋生物书籍也收录了多毛类, 《中国海洋生物名录》收录多毛类1,065种(刘瑞玉, 2008), 《中国海洋物种多样性》收录多毛类1,105种(黄宗国和林茂, 2012), 《深圳湾底栖动物生态学》收录多毛类67种(蔡立哲, 2015).除了多毛类专著和海洋生物书籍外, 一些期刊论文也专门记述多毛类, 如Wang和Wang (2019)记述了中国海域的47种多毛类. ...

... 我国学者编写的《中国动物志》三本多毛类专著共收录了我国近海多毛类535种(吴宝铃等, 1997; 孙瑞平和杨德渐, 2004; 杨德渐和孙瑞平, 2014), 加上第三阶段发表的120新种和50新记录种, 共收录700多种, 但有些海洋生物书籍收录的多毛类均超过千种(刘瑞玉, 2008; 黄宗国和林茂, 2012).我国南海的多毛类, 2000年收录661种(Paxton & Chou, 2000), 2014年收录1,037种(Salazar-Vallejo et al, 2014), 2016年收录1,257种(Glasby et al, 2016).可见, 我国多毛类环节动物分类尚有不少研究空间.例如, 海女虫科在全世界已报道超过30个属250个有效种(Uchida et al, 2019), 中国海域海女虫科则仅记录12属31种(Ruta & Pleijel, 2006; Wang et al, 2023), 通过开展海女虫科分类研究, 将在我国近海发现该科新属或新物种. ...

Assessment of benthic invertebrate diversity and river ecological status along an urbanized gradient using environmental DNA metabarcoding and a traditional survey method

1

2022

... 未来在多毛类环节动物分类学的研究中, 分子生物学技术将是传统形态分类方法的一个重要辅助手段(周进和李新正, 2011), 实际上近期的一些研究已经开始将形态分类与分子生物技术结合进行(Wang et al, 2022; Yang et al, 2022).对多毛类资源进行开发、利用和保护, 都要求对形态相似的物种进行确切的划分.然而, 仅依赖形态学分类显然难以满足这些要求, 因此迫切需要建立一套基于遗传信息的快速、高效、精确并且国际化的多毛类物种鉴定标准, 这对提高海洋生物资源调查和海洋生态系统评估的效率和科学性具有深远的意义(姚瑞等, 2017; 赵欢等, 2018).近年来随着分子生物学的发展, 环境DNA技术已经成为一种新的水生生物调查方法, 其主要被用来进行生物入侵的防治、濒危物种的保护、生物多样性的评价以及生物量的评估等(单秀娟等, 2018; Ji et al, 2022).我国多毛类环节动物分子系统发育和DNA条形码研究起步较晚, 应该加强研究, 加速赶上. ...

我国沿海多毛类研究的现状

1

2012

... 多毛类环节动物是海洋底栖生物群落的重要类群之一, 在海洋生物监测、海水养殖、底栖食物链网、生态评估和生态修复中起着重要的作用(吴宝铃等, 1997; 纪莹璐等, 2012).多毛类环节动物在我国海域常见, 但与软体动物、甲壳动物和棘皮动物相比, 多毛类环节动物的形态分类研究进展缓慢(周进和李新正, 2011).随着2007年世界海洋物种目录World Register of Marine Species (简称WoRMS, https://www.marinespecies.org)上线, 以及我国学者增加对多毛类的分类研究, 收录了大量中国近海多毛类环节动物物种多样性研究成果.本文根据收集的多毛类环节动物的分类文献, 包括期刊论文、专著、论文集、博士和硕士学位论文, 将中国近海多毛类环节动物物种多样性研究历史大致分为3个阶段: 第一阶段(1933-1961年).从我国学者首次专篇记述中国近海多毛类物种(高哲生, 1933)至我国学者首次发表多毛类新种前的1961年; 第二阶段(1962-2007年).从我国学者首次发表多毛类新种(吴宝铃, 1962)至首篇多毛类分类博士学位论文出现前的2007年; 第三阶段(2007-2022年).从首篇多毛类分类博士学位论文(周进, 2008)至发表本文前的2022年.本文还分析了中国近海多毛类环节动物分类研究存在的问题, 如一些科、属的分类亟待研究, 一些科、属的分类地位有待厘清, 一些新种未被世界海洋物种目录(WoRMS)接受等, 提出了在我国建立多毛类数据库的重要性, 并需要加强专业交流, 加强多毛类遗传多样性和环境DNA研究. ...

我国沿海多毛类研究的现状

1

2012

... 多毛类环节动物是海洋底栖生物群落的重要类群之一, 在海洋生物监测、海水养殖、底栖食物链网、生态评估和生态修复中起着重要的作用(吴宝铃等, 1997; 纪莹璐等, 2012).多毛类环节动物在我国海域常见, 但与软体动物、甲壳动物和棘皮动物相比, 多毛类环节动物的形态分类研究进展缓慢(周进和李新正, 2011).随着2007年世界海洋物种目录World Register of Marine Species (简称WoRMS, https://www.marinespecies.org)上线, 以及我国学者增加对多毛类的分类研究, 收录了大量中国近海多毛类环节动物物种多样性研究成果.本文根据收集的多毛类环节动物的分类文献, 包括期刊论文、专著、论文集、博士和硕士学位论文, 将中国近海多毛类环节动物物种多样性研究历史大致分为3个阶段: 第一阶段(1933-1961年).从我国学者首次专篇记述中国近海多毛类物种(高哲生, 1933)至我国学者首次发表多毛类新种前的1961年; 第二阶段(1962-2007年).从我国学者首次发表多毛类新种(吴宝铃, 1962)至首篇多毛类分类博士学位论文出现前的2007年; 第三阶段(2007-2022年).从首篇多毛类分类博士学位论文(周进, 2008)至发表本文前的2022年.本文还分析了中国近海多毛类环节动物分类研究存在的问题, 如一些科、属的分类亟待研究, 一些科、属的分类地位有待厘清, 一些新种未被世界海洋物种目录(WoRMS)接受等, 提出了在我国建立多毛类数据库的重要性, 并需要加强专业交流, 加强多毛类遗传多样性和环境DNA研究. ...

分子遗传在多毛类种别判定上的应用

1

2003

... 我国对多毛类环节动物分子系统发育研究开始于2000年.郭美贞等(2003)提出了分子遗传在多毛类种别判定上的应用.廖秀珍和林荣澄(2006)应用分子系统发育学的方法, 以多毛类18S rDNA和线粒体细胞色素C氧化酶亚单位I (COI)基因序列片段为分子标记, 结合形态学特征对双齿围沙蚕、方背鳞虫(Lepidonotus squamatus)、梯斑海毛虫(Chloeia parva)、岩虫、四索沙蚕(Lumbrineris tetraura)的分类地位进行了探讨.分子遗传学研究表明, 螠虫动物是由多毛类动物派生而来, 并且成为多毛类的1个内群, 与小头虫科的亲缘关系很近, 应该是由共同祖先进化来的, 这符合螠虫动物体节二次消失的假说(韩洁和林旭吟, 2007).大多数环节动物线粒体控制区存在茎环结构, 蛋白质编码基因的氨基酸序列系统发育树表明, 寡毛纲和蛭纲聚为单独一支, 构成了一个单系群; 多毛纲的所有个体聚为一支, 呈单系发育, 而后与星虫纲先聚为一支, 最后共同与螠虫纲聚为一支, 最终这3个纲构成一单系群(李石磊等, 2015).线粒体Cytb基因序列可用于双齿围沙蚕的分子鉴定(岑万等, 2019). ...

分子遗传在多毛类种别判定上的应用

1

2003

... 我国对多毛类环节动物分子系统发育研究开始于2000年.郭美贞等(2003)提出了分子遗传在多毛类种别判定上的应用.廖秀珍和林荣澄(2006)应用分子系统发育学的方法, 以多毛类18S rDNA和线粒体细胞色素C氧化酶亚单位I (COI)基因序列片段为分子标记, 结合形态学特征对双齿围沙蚕、方背鳞虫(Lepidonotus squamatus)、梯斑海毛虫(Chloeia parva)、岩虫、四索沙蚕(Lumbrineris tetraura)的分类地位进行了探讨.分子遗传学研究表明, 螠虫动物是由多毛类动物派生而来, 并且成为多毛类的1个内群, 与小头虫科的亲缘关系很近, 应该是由共同祖先进化来的, 这符合螠虫动物体节二次消失的假说(韩洁和林旭吟, 2007).大多数环节动物线粒体控制区存在茎环结构, 蛋白质编码基因的氨基酸序列系统发育树表明, 寡毛纲和蛭纲聚为单独一支, 构成了一个单系群; 多毛纲的所有个体聚为一支, 呈单系发育, 而后与星虫纲先聚为一支, 最后共同与螠虫纲聚为一支, 最终这3个纲构成一单系群(李石磊等, 2015).线粒体Cytb基因序列可用于双齿围沙蚕的分子鉴定(岑万等, 2019). ...

中国海的缨鳃虫科(多毛纲、缨鳃虫目). II. 麦缨虫属

1

2007

... 第二阶段我国学者出版了4部专著.《中国近海沙蚕科研究》收录了81种, 其中包括10个新种和1个新亚种(吴宝铃等, 1981b).《中国近海多毛环节动物》描述了我国近海多毛环节动物356种, 其中新记录120种(杨德渐和孙瑞平, 1988).《中国动物志•环节动物门•多毛纲(一)•叶须虫目》收录了153种(吴宝铃等, 1997).《中国动物志•环节动物门•多毛纲(二)•沙蚕目》收录了5科203种, 其中包括3新种和32新记录种(孙瑞平和杨德渐, 2004).此外, 还有一些专门记述某海区多毛类物种的期刊文献, 如1963年, 吴宝铃和杨德渐记述了囊须虫属(Saccocirrus) 9种, 其中葛氏囊须虫(S. gabriellae)和大囊须虫(S. major)在我国海域有分布(吴宝铃和杨德渐, 1963); 记述了西沙群岛及其附近海域多毛类68种, 其中47种在我国是新记录(吴宝铃和陈木, 1985a, b, c); 胶州湾多毛类213种, 其中23种在中国为首次记录(孙道元, 1990); 黄海多毛类裂虫科18种, 其中9种在我国是首次记录(孟凡等, 1993a); 海南岛海区的多毛类157种(孟凡等, 1993b, 1994); 中国海缨鳃虫科8种, 其中4种为我国首次记录(类彦立和孙瑞平, 2007; 孙瑞平和类彦立, 2007). ...

中国海的缨鳃虫科(多毛纲、缨鳃虫目). II. 麦缨虫属

1

2007

... 第二阶段我国学者出版了4部专著.《中国近海沙蚕科研究》收录了81种, 其中包括10个新种和1个新亚种(吴宝铃等, 1981b).《中国近海多毛环节动物》描述了我国近海多毛环节动物356种, 其中新记录120种(杨德渐和孙瑞平, 1988).《中国动物志•环节动物门•多毛纲(一)•叶须虫目》收录了153种(吴宝铃等, 1997).《中国动物志•环节动物门•多毛纲(二)•沙蚕目》收录了5科203种, 其中包括3新种和32新记录种(孙瑞平和杨德渐, 2004).此外, 还有一些专门记述某海区多毛类物种的期刊文献, 如1963年, 吴宝铃和杨德渐记述了囊须虫属(Saccocirrus) 9种, 其中葛氏囊须虫(S. gabriellae)和大囊须虫(S. major)在我国海域有分布(吴宝铃和杨德渐, 1963); 记述了西沙群岛及其附近海域多毛类68种, 其中47种在我国是新记录(吴宝铃和陈木, 1985a, b, c); 胶州湾多毛类213种, 其中23种在中国为首次记录(孙道元, 1990); 黄海多毛类裂虫科18种, 其中9种在我国是首次记录(孟凡等, 1993a); 海南岛海区的多毛类157种(孟凡等, 1993b, 1994); 中国海缨鳃虫科8种, 其中4种为我国首次记录(类彦立和孙瑞平, 2007; 孙瑞平和类彦立, 2007). ...

A new euryhaline species of the genus Ficopomatus southern 1921 (Polychaeta: Serpulidae) from China

2

2012

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

... 几十年来, 中国海域一些多毛类科、属、种被修订, 这里列举部分.表1罗列了学名修订以及存在误拼的有17种.1933年记述的岩虫Marphysa iwamusi (高哲生, 1933), 1948年修订为Marphysa sanguinea (梁慧文等, 1948).1981年吴宝铃和陈木发现的新种中华旋鳃虫(Spirobranchus sinensis)被WoRMS认为是Spirobranchus maldivensis Pixell, 1913的同物异名.黄色才女虫(Polydora flava)已被修订为黄色双才女虫(Dipolydora flava) (李新正和甘志彬, 2022).龙介虫科的新记录种根管虫(Ficopomatus cf. macrodon)是在深圳市郊人工淡水河底的石块上发现的(林烁宇等, 2009), 但后来确定为新种, 即深圳根管虫(Ficopomatus shenzhensis) (Li et al, 2012). ...

16种环节动物线粒体基因排列、特征比较及系统发育分析

1

2015

... 我国对多毛类环节动物分子系统发育研究开始于2000年.郭美贞等(2003)提出了分子遗传在多毛类种别判定上的应用.廖秀珍和林荣澄(2006)应用分子系统发育学的方法, 以多毛类18S rDNA和线粒体细胞色素C氧化酶亚单位I (COI)基因序列片段为分子标记, 结合形态学特征对双齿围沙蚕、方背鳞虫(Lepidonotus squamatus)、梯斑海毛虫(Chloeia parva)、岩虫、四索沙蚕(Lumbrineris tetraura)的分类地位进行了探讨.分子遗传学研究表明, 螠虫动物是由多毛类动物派生而来, 并且成为多毛类的1个内群, 与小头虫科的亲缘关系很近, 应该是由共同祖先进化来的, 这符合螠虫动物体节二次消失的假说(韩洁和林旭吟, 2007).大多数环节动物线粒体控制区存在茎环结构, 蛋白质编码基因的氨基酸序列系统发育树表明, 寡毛纲和蛭纲聚为单独一支, 构成了一个单系群; 多毛纲的所有个体聚为一支, 呈单系发育, 而后与星虫纲先聚为一支, 最后共同与螠虫纲聚为一支, 最终这3个纲构成一单系群(李石磊等, 2015).线粒体Cytb基因序列可用于双齿围沙蚕的分子鉴定(岑万等, 2019). ...

16种环节动物线粒体基因排列、特征比较及系统发育分析

1

2015

... 我国对多毛类环节动物分子系统发育研究开始于2000年.郭美贞等(2003)提出了分子遗传在多毛类种别判定上的应用.廖秀珍和林荣澄(2006)应用分子系统发育学的方法, 以多毛类18S rDNA和线粒体细胞色素C氧化酶亚单位I (COI)基因序列片段为分子标记, 结合形态学特征对双齿围沙蚕、方背鳞虫(Lepidonotus squamatus)、梯斑海毛虫(Chloeia parva)、岩虫、四索沙蚕(Lumbrineris tetraura)的分类地位进行了探讨.分子遗传学研究表明, 螠虫动物是由多毛类动物派生而来, 并且成为多毛类的1个内群, 与小头虫科的亲缘关系很近, 应该是由共同祖先进化来的, 这符合螠虫动物体节二次消失的假说(韩洁和林旭吟, 2007).大多数环节动物线粒体控制区存在茎环结构, 蛋白质编码基因的氨基酸序列系统发育树表明, 寡毛纲和蛭纲聚为单独一支, 构成了一个单系群; 多毛纲的所有个体聚为一支, 呈单系发育, 而后与星虫纲先聚为一支, 最后共同与螠虫纲聚为一支, 最终这3个纲构成一单系群(李石磊等, 2015).线粒体Cytb基因序列可用于双齿围沙蚕的分子鉴定(岑万等, 2019). ...

1

2022

... 几十年来, 中国海域一些多毛类科、属、种被修订, 这里列举部分.表1罗列了学名修订以及存在误拼的有17种.1933年记述的岩虫Marphysa iwamusi (高哲生, 1933), 1948年修订为Marphysa sanguinea (梁慧文等, 1948).1981年吴宝铃和陈木发现的新种中华旋鳃虫(Spirobranchus sinensis)被WoRMS认为是Spirobranchus maldivensis Pixell, 1913的同物异名.黄色才女虫(Polydora flava)已被修订为黄色双才女虫(Dipolydora flava) (李新正和甘志彬, 2022).龙介虫科的新记录种根管虫(Ficopomatus cf. macrodon)是在深圳市郊人工淡水河底的石块上发现的(林烁宇等, 2009), 但后来确定为新种, 即深圳根管虫(Ficopomatus shenzhensis) (Li et al, 2012). ...

1

2022

... 几十年来, 中国海域一些多毛类科、属、种被修订, 这里列举部分.表1罗列了学名修订以及存在误拼的有17种.1933年记述的岩虫Marphysa iwamusi (高哲生, 1933), 1948年修订为Marphysa sanguinea (梁慧文等, 1948).1981年吴宝铃和陈木发现的新种中华旋鳃虫(Spirobranchus sinensis)被WoRMS认为是Spirobranchus maldivensis Pixell, 1913的同物异名.黄色才女虫(Polydora flava)已被修订为黄色双才女虫(Dipolydora flava) (李新正和甘志彬, 2022).龙介虫科的新记录种根管虫(Ficopomatus cf. macrodon)是在深圳市郊人工淡水河底的石块上发现的(林烁宇等, 2009), 但后来确定为新种, 即深圳根管虫(Ficopomatus shenzhensis) (Li et al, 2012). ...

厦门多毛类的分类

3

1948

... 1933年, 我国学者首次记述了采自青岛近岸的12种多毛类, 其中1未定种(高哲生, 1933).1933年和1934年, 国外学者Takahasi (1933)记述了中国台湾淡水沙蚕一新种, 即长须缘目沙蚕(Namalycastis longicirris), Monro (1934)记述了采自厦门和福州沿海的双齿围沙蚕(Perinereis aibuhitensis), 以及采自厦门的中国臭海蛹(Travisia chinensis).1948年, 《集美校友论著》记述了多毛类31种, 其中10未定种(梁慧文等, 1948).1958年, 外国学者乌沙科夫(1958)报道了采自黄海的特叶须虫(Paralacydonia paradoxa), 即拟特须虫, 该文由我国学者吴宝铃先生翻译, 吴浩然校对.1959年, 我国学者编著的第一部多毛类专著《中国动物图谱: 环节动物(附多足类)》出版, 收录了多毛类41种(陈义, 1959), 同年, 高哲生等(1959)报道了华北沿海的多毛类环节动物54种, 其中29种在我国是第一次报道. ...

... 1933年记述的青岛沿海12种多毛类(高哲生, 1933)以及1948年记述的厦门沿海31种多毛类(梁慧文等, 1948), 鉴定到种的合计29种, 对照WoRMS, 拉丁文属名和种加词变更的以及存在误拼的有17种, 如拟短角沙蚕(Nereis mictodonta)现已变更为拟短角围沙蚕(Perinereis mictodonta), 为属名变更; 岩虫(Marphysa iwamusi)拉丁文种加词变更为sanguinea; 锥唇吻沙蚕(Glycera onomichis)拉丁文种加词拼写有误, 应为onomichiensis (表1). ...

... 几十年来, 中国海域一些多毛类科、属、种被修订, 这里列举部分.表1罗列了学名修订以及存在误拼的有17种.1933年记述的岩虫Marphysa iwamusi (高哲生, 1933), 1948年修订为Marphysa sanguinea (梁慧文等, 1948).1981年吴宝铃和陈木发现的新种中华旋鳃虫(Spirobranchus sinensis)被WoRMS认为是Spirobranchus maldivensis Pixell, 1913的同物异名.黄色才女虫(Polydora flava)已被修订为黄色双才女虫(Dipolydora flava) (李新正和甘志彬, 2022).龙介虫科的新记录种根管虫(Ficopomatus cf. macrodon)是在深圳市郊人工淡水河底的石块上发现的(林烁宇等, 2009), 但后来确定为新种, 即深圳根管虫(Ficopomatus shenzhensis) (Li et al, 2012). ...

厦门多毛类的分类

3

1948

... 1933年, 我国学者首次记述了采自青岛近岸的12种多毛类, 其中1未定种(高哲生, 1933).1933年和1934年, 国外学者Takahasi (1933)记述了中国台湾淡水沙蚕一新种, 即长须缘目沙蚕(Namalycastis longicirris), Monro (1934)记述了采自厦门和福州沿海的双齿围沙蚕(Perinereis aibuhitensis), 以及采自厦门的中国臭海蛹(Travisia chinensis).1948年, 《集美校友论著》记述了多毛类31种, 其中10未定种(梁慧文等, 1948).1958年, 外国学者乌沙科夫(1958)报道了采自黄海的特叶须虫(Paralacydonia paradoxa), 即拟特须虫, 该文由我国学者吴宝铃先生翻译, 吴浩然校对.1959年, 我国学者编著的第一部多毛类专著《中国动物图谱: 环节动物(附多足类)》出版, 收录了多毛类41种(陈义, 1959), 同年, 高哲生等(1959)报道了华北沿海的多毛类环节动物54种, 其中29种在我国是第一次报道. ...

... 1933年记述的青岛沿海12种多毛类(高哲生, 1933)以及1948年记述的厦门沿海31种多毛类(梁慧文等, 1948), 鉴定到种的合计29种, 对照WoRMS, 拉丁文属名和种加词变更的以及存在误拼的有17种, 如拟短角沙蚕(Nereis mictodonta)现已变更为拟短角围沙蚕(Perinereis mictodonta), 为属名变更; 岩虫(Marphysa iwamusi)拉丁文种加词变更为sanguinea; 锥唇吻沙蚕(Glycera onomichis)拉丁文种加词拼写有误, 应为onomichiensis (表1). ...

... 几十年来, 中国海域一些多毛类科、属、种被修订, 这里列举部分.表1罗列了学名修订以及存在误拼的有17种.1933年记述的岩虫Marphysa iwamusi (高哲生, 1933), 1948年修订为Marphysa sanguinea (梁慧文等, 1948).1981年吴宝铃和陈木发现的新种中华旋鳃虫(Spirobranchus sinensis)被WoRMS认为是Spirobranchus maldivensis Pixell, 1913的同物异名.黄色才女虫(Polydora flava)已被修订为黄色双才女虫(Dipolydora flava) (李新正和甘志彬, 2022).龙介虫科的新记录种根管虫(Ficopomatus cf. macrodon)是在深圳市郊人工淡水河底的石块上发现的(林烁宇等, 2009), 但后来确定为新种, 即深圳根管虫(Ficopomatus shenzhensis) (Li et al, 2012). ...

多毛类18S rDNA和COI基因序列片段及其分子系统发育研究

1

2006

... 我国对多毛类环节动物分子系统发育研究开始于2000年.郭美贞等(2003)提出了分子遗传在多毛类种别判定上的应用.廖秀珍和林荣澄(2006)应用分子系统发育学的方法, 以多毛类18S rDNA和线粒体细胞色素C氧化酶亚单位I (COI)基因序列片段为分子标记, 结合形态学特征对双齿围沙蚕、方背鳞虫(Lepidonotus squamatus)、梯斑海毛虫(Chloeia parva)、岩虫、四索沙蚕(Lumbrineris tetraura)的分类地位进行了探讨.分子遗传学研究表明, 螠虫动物是由多毛类动物派生而来, 并且成为多毛类的1个内群, 与小头虫科的亲缘关系很近, 应该是由共同祖先进化来的, 这符合螠虫动物体节二次消失的假说(韩洁和林旭吟, 2007).大多数环节动物线粒体控制区存在茎环结构, 蛋白质编码基因的氨基酸序列系统发育树表明, 寡毛纲和蛭纲聚为单独一支, 构成了一个单系群; 多毛纲的所有个体聚为一支, 呈单系发育, 而后与星虫纲先聚为一支, 最后共同与螠虫纲聚为一支, 最终这3个纲构成一单系群(李石磊等, 2015).线粒体Cytb基因序列可用于双齿围沙蚕的分子鉴定(岑万等, 2019). ...

多毛类18S rDNA和COI基因序列片段及其分子系统发育研究

1

2006

... 我国对多毛类环节动物分子系统发育研究开始于2000年.郭美贞等(2003)提出了分子遗传在多毛类种别判定上的应用.廖秀珍和林荣澄(2006)应用分子系统发育学的方法, 以多毛类18S rDNA和线粒体细胞色素C氧化酶亚单位I (COI)基因序列片段为分子标记, 结合形态学特征对双齿围沙蚕、方背鳞虫(Lepidonotus squamatus)、梯斑海毛虫(Chloeia parva)、岩虫、四索沙蚕(Lumbrineris tetraura)的分类地位进行了探讨.分子遗传学研究表明, 螠虫动物是由多毛类动物派生而来, 并且成为多毛类的1个内群, 与小头虫科的亲缘关系很近, 应该是由共同祖先进化来的, 这符合螠虫动物体节二次消失的假说(韩洁和林旭吟, 2007).大多数环节动物线粒体控制区存在茎环结构, 蛋白质编码基因的氨基酸序列系统发育树表明, 寡毛纲和蛭纲聚为单独一支, 构成了一个单系群; 多毛纲的所有个体聚为一支, 呈单系发育, 而后与星虫纲先聚为一支, 最后共同与螠虫纲聚为一支, 最终这3个纲构成一单系群(李石磊等, 2015).线粒体Cytb基因序列可用于双齿围沙蚕的分子鉴定(岑万等, 2019). ...

Two new species of Notodasus Fauchald, 1972 (Annelida: Capitellidae) from the Central Indo-Pacific region

1

2019

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

Mediomastus chinensis sp. nov., a new species of Capitellidae (Annelida: Polychaeta) from the southeast coast of China

1

2018

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

中国淡水根管虫(多毛纲、龙介虫科)一新纪录及其组织结构的观察

1

2009

... 几十年来, 中国海域一些多毛类科、属、种被修订, 这里列举部分.表1罗列了学名修订以及存在误拼的有17种.1933年记述的岩虫Marphysa iwamusi (高哲生, 1933), 1948年修订为Marphysa sanguinea (梁慧文等, 1948).1981年吴宝铃和陈木发现的新种中华旋鳃虫(Spirobranchus sinensis)被WoRMS认为是Spirobranchus maldivensis Pixell, 1913的同物异名.黄色才女虫(Polydora flava)已被修订为黄色双才女虫(Dipolydora flava) (李新正和甘志彬, 2022).龙介虫科的新记录种根管虫(Ficopomatus cf. macrodon)是在深圳市郊人工淡水河底的石块上发现的(林烁宇等, 2009), 但后来确定为新种, 即深圳根管虫(Ficopomatus shenzhensis) (Li et al, 2012). ...

中国淡水根管虫(多毛纲、龙介虫科)一新纪录及其组织结构的观察

1

2009

... 几十年来, 中国海域一些多毛类科、属、种被修订, 这里列举部分.表1罗列了学名修订以及存在误拼的有17种.1933年记述的岩虫Marphysa iwamusi (高哲生, 1933), 1948年修订为Marphysa sanguinea (梁慧文等, 1948).1981年吴宝铃和陈木发现的新种中华旋鳃虫(Spirobranchus sinensis)被WoRMS认为是Spirobranchus maldivensis Pixell, 1913的同物异名.黄色才女虫(Polydora flava)已被修订为黄色双才女虫(Dipolydora flava) (李新正和甘志彬, 2022).龙介虫科的新记录种根管虫(Ficopomatus cf. macrodon)是在深圳市郊人工淡水河底的石块上发现的(林烁宇等, 2009), 但后来确定为新种, 即深圳根管虫(Ficopomatus shenzhensis) (Li et al, 2012). ...

2

2008

... 在第三阶段, 有5篇博士学位论文和2篇硕士学位论文专门研究多毛类分类, 它们主要涉及异毛虫科和海稚虫科(周进, 2008)、索沙蚕科①、矶沙蚕科和欧努菲虫科(吴旭文, 2013)、双栉虫科和蛰龙介科(隋吉星, 2013)、磷虫科和竹节虫科(王跃云, 2017)、仙虫科和锥头虫科(孙悦, 2018)、海蛹科和臭海蛹科②.在第三阶段, 我国学者出版的多毛类专著只有1部, 即《中国动物志•环节动物门•多毛纲(三)•缨鳃虫目》, 记述了179种, 其中1新种和61新记录种(杨德渐和孙瑞平, 2014).一些海洋生物书籍也收录了多毛类, 《中国海洋生物名录》收录多毛类1,065种(刘瑞玉, 2008), 《中国海洋物种多样性》收录多毛类1,105种(黄宗国和林茂, 2012), 《深圳湾底栖动物生态学》收录多毛类67种(蔡立哲, 2015).除了多毛类专著和海洋生物书籍外, 一些期刊论文也专门记述多毛类, 如Wang和Wang (2019)记述了中国海域的47种多毛类. ...

... 我国学者编写的《中国动物志》三本多毛类专著共收录了我国近海多毛类535种(吴宝铃等, 1997; 孙瑞平和杨德渐, 2004; 杨德渐和孙瑞平, 2014), 加上第三阶段发表的120新种和50新记录种, 共收录700多种, 但有些海洋生物书籍收录的多毛类均超过千种(刘瑞玉, 2008; 黄宗国和林茂, 2012).我国南海的多毛类, 2000年收录661种(Paxton & Chou, 2000), 2014年收录1,037种(Salazar-Vallejo et al, 2014), 2016年收录1,257种(Glasby et al, 2016).可见, 我国多毛类环节动物分类尚有不少研究空间.例如, 海女虫科在全世界已报道超过30个属250个有效种(Uchida et al, 2019), 中国海域海女虫科则仅记录12属31种(Ruta & Pleijel, 2006; Wang et al, 2023), 通过开展海女虫科分类研究, 将在我国近海发现该科新属或新物种. ...

2

2008

... 在第三阶段, 有5篇博士学位论文和2篇硕士学位论文专门研究多毛类分类, 它们主要涉及异毛虫科和海稚虫科(周进, 2008)、索沙蚕科①、矶沙蚕科和欧努菲虫科(吴旭文, 2013)、双栉虫科和蛰龙介科(隋吉星, 2013)、磷虫科和竹节虫科(王跃云, 2017)、仙虫科和锥头虫科(孙悦, 2018)、海蛹科和臭海蛹科②.在第三阶段, 我国学者出版的多毛类专著只有1部, 即《中国动物志•环节动物门•多毛纲(三)•缨鳃虫目》, 记述了179种, 其中1新种和61新记录种(杨德渐和孙瑞平, 2014).一些海洋生物书籍也收录了多毛类, 《中国海洋生物名录》收录多毛类1,065种(刘瑞玉, 2008), 《中国海洋物种多样性》收录多毛类1,105种(黄宗国和林茂, 2012), 《深圳湾底栖动物生态学》收录多毛类67种(蔡立哲, 2015).除了多毛类专著和海洋生物书籍外, 一些期刊论文也专门记述多毛类, 如Wang和Wang (2019)记述了中国海域的47种多毛类. ...

... 我国学者编写的《中国动物志》三本多毛类专著共收录了我国近海多毛类535种(吴宝铃等, 1997; 孙瑞平和杨德渐, 2004; 杨德渐和孙瑞平, 2014), 加上第三阶段发表的120新种和50新记录种, 共收录700多种, 但有些海洋生物书籍收录的多毛类均超过千种(刘瑞玉, 2008; 黄宗国和林茂, 2012).我国南海的多毛类, 2000年收录661种(Paxton & Chou, 2000), 2014年收录1,037种(Salazar-Vallejo et al, 2014), 2016年收录1,257种(Glasby et al, 2016).可见, 我国多毛类环节动物分类尚有不少研究空间.例如, 海女虫科在全世界已报道超过30个属250个有效种(Uchida et al, 2019), 中国海域海女虫科则仅记录12属31种(Ruta & Pleijel, 2006; Wang et al, 2023), 通过开展海女虫科分类研究, 将在我国近海发现该科新属或新物种. ...

Two new species of Marphysa Quatrefages, 1865 (Polychaeta: Eunicida: Eunicidae) from northern coast of China and redescription for Marphysa orientalis Treadwell, 1936

1

2018

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

1

1990

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

Micronephthys oculifera (Polychaeta: Nephtyidae), a remarkable new species from Hong Kong, China

1

2000

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

1

1990

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

黄海多毛类裂虫科小型种的初步研究

1

1993a

... 第二阶段我国学者出版了4部专著.《中国近海沙蚕科研究》收录了81种, 其中包括10个新种和1个新亚种(吴宝铃等, 1981b).《中国近海多毛环节动物》描述了我国近海多毛环节动物356种, 其中新记录120种(杨德渐和孙瑞平, 1988).《中国动物志•环节动物门•多毛纲(一)•叶须虫目》收录了153种(吴宝铃等, 1997).《中国动物志•环节动物门•多毛纲(二)•沙蚕目》收录了5科203种, 其中包括3新种和32新记录种(孙瑞平和杨德渐, 2004).此外, 还有一些专门记述某海区多毛类物种的期刊文献, 如1963年, 吴宝铃和杨德渐记述了囊须虫属(Saccocirrus) 9种, 其中葛氏囊须虫(S. gabriellae)和大囊须虫(S. major)在我国海域有分布(吴宝铃和杨德渐, 1963); 记述了西沙群岛及其附近海域多毛类68种, 其中47种在我国是新记录(吴宝铃和陈木, 1985a, b, c); 胶州湾多毛类213种, 其中23种在中国为首次记录(孙道元, 1990); 黄海多毛类裂虫科18种, 其中9种在我国是首次记录(孟凡等, 1993a); 海南岛海区的多毛类157种(孟凡等, 1993b, 1994); 中国海缨鳃虫科8种, 其中4种为我国首次记录(类彦立和孙瑞平, 2007; 孙瑞平和类彦立, 2007). ...

黄海多毛类裂虫科小型种的初步研究

1

1993a

... 第二阶段我国学者出版了4部专著.《中国近海沙蚕科研究》收录了81种, 其中包括10个新种和1个新亚种(吴宝铃等, 1981b).《中国近海多毛环节动物》描述了我国近海多毛环节动物356种, 其中新记录120种(杨德渐和孙瑞平, 1988).《中国动物志•环节动物门•多毛纲(一)•叶须虫目》收录了153种(吴宝铃等, 1997).《中国动物志•环节动物门•多毛纲(二)•沙蚕目》收录了5科203种, 其中包括3新种和32新记录种(孙瑞平和杨德渐, 2004).此外, 还有一些专门记述某海区多毛类物种的期刊文献, 如1963年, 吴宝铃和杨德渐记述了囊须虫属(Saccocirrus) 9种, 其中葛氏囊须虫(S. gabriellae)和大囊须虫(S. major)在我国海域有分布(吴宝铃和杨德渐, 1963); 记述了西沙群岛及其附近海域多毛类68种, 其中47种在我国是新记录(吴宝铃和陈木, 1985a, b, c); 胶州湾多毛类213种, 其中23种在中国为首次记录(孙道元, 1990); 黄海多毛类裂虫科18种, 其中9种在我国是首次记录(孟凡等, 1993a); 海南岛海区的多毛类157种(孟凡等, 1993b, 1994); 中国海缨鳃虫科8种, 其中4种为我国首次记录(类彦立和孙瑞平, 2007; 孙瑞平和类彦立, 2007). ...

海南岛海区的多毛类. I

1

1993b

... 第二阶段我国学者出版了4部专著.《中国近海沙蚕科研究》收录了81种, 其中包括10个新种和1个新亚种(吴宝铃等, 1981b).《中国近海多毛环节动物》描述了我国近海多毛环节动物356种, 其中新记录120种(杨德渐和孙瑞平, 1988).《中国动物志•环节动物门•多毛纲(一)•叶须虫目》收录了153种(吴宝铃等, 1997).《中国动物志•环节动物门•多毛纲(二)•沙蚕目》收录了5科203种, 其中包括3新种和32新记录种(孙瑞平和杨德渐, 2004).此外, 还有一些专门记述某海区多毛类物种的期刊文献, 如1963年, 吴宝铃和杨德渐记述了囊须虫属(Saccocirrus) 9种, 其中葛氏囊须虫(S. gabriellae)和大囊须虫(S. major)在我国海域有分布(吴宝铃和杨德渐, 1963); 记述了西沙群岛及其附近海域多毛类68种, 其中47种在我国是新记录(吴宝铃和陈木, 1985a, b, c); 胶州湾多毛类213种, 其中23种在中国为首次记录(孙道元, 1990); 黄海多毛类裂虫科18种, 其中9种在我国是首次记录(孟凡等, 1993a); 海南岛海区的多毛类157种(孟凡等, 1993b, 1994); 中国海缨鳃虫科8种, 其中4种为我国首次记录(类彦立和孙瑞平, 2007; 孙瑞平和类彦立, 2007). ...

海南岛海区的多毛类. I

1

1993b

... 第二阶段我国学者出版了4部专著.《中国近海沙蚕科研究》收录了81种, 其中包括10个新种和1个新亚种(吴宝铃等, 1981b).《中国近海多毛环节动物》描述了我国近海多毛环节动物356种, 其中新记录120种(杨德渐和孙瑞平, 1988).《中国动物志•环节动物门•多毛纲(一)•叶须虫目》收录了153种(吴宝铃等, 1997).《中国动物志•环节动物门•多毛纲(二)•沙蚕目》收录了5科203种, 其中包括3新种和32新记录种(孙瑞平和杨德渐, 2004).此外, 还有一些专门记述某海区多毛类物种的期刊文献, 如1963年, 吴宝铃和杨德渐记述了囊须虫属(Saccocirrus) 9种, 其中葛氏囊须虫(S. gabriellae)和大囊须虫(S. major)在我国海域有分布(吴宝铃和杨德渐, 1963); 记述了西沙群岛及其附近海域多毛类68种, 其中47种在我国是新记录(吴宝铃和陈木, 1985a, b, c); 胶州湾多毛类213种, 其中23种在中国为首次记录(孙道元, 1990); 黄海多毛类裂虫科18种, 其中9种在我国是首次记录(孟凡等, 1993a); 海南岛海区的多毛类157种(孟凡等, 1993b, 1994); 中国海缨鳃虫科8种, 其中4种为我国首次记录(类彦立和孙瑞平, 2007; 孙瑞平和类彦立, 2007). ...

海南岛海区的多毛类. II

1

1994

... 第二阶段我国学者出版了4部专著.《中国近海沙蚕科研究》收录了81种, 其中包括10个新种和1个新亚种(吴宝铃等, 1981b).《中国近海多毛环节动物》描述了我国近海多毛环节动物356种, 其中新记录120种(杨德渐和孙瑞平, 1988).《中国动物志•环节动物门•多毛纲(一)•叶须虫目》收录了153种(吴宝铃等, 1997).《中国动物志•环节动物门•多毛纲(二)•沙蚕目》收录了5科203种, 其中包括3新种和32新记录种(孙瑞平和杨德渐, 2004).此外, 还有一些专门记述某海区多毛类物种的期刊文献, 如1963年, 吴宝铃和杨德渐记述了囊须虫属(Saccocirrus) 9种, 其中葛氏囊须虫(S. gabriellae)和大囊须虫(S. major)在我国海域有分布(吴宝铃和杨德渐, 1963); 记述了西沙群岛及其附近海域多毛类68种, 其中47种在我国是新记录(吴宝铃和陈木, 1985a, b, c); 胶州湾多毛类213种, 其中23种在中国为首次记录(孙道元, 1990); 黄海多毛类裂虫科18种, 其中9种在我国是首次记录(孟凡等, 1993a); 海南岛海区的多毛类157种(孟凡等, 1993b, 1994); 中国海缨鳃虫科8种, 其中4种为我国首次记录(类彦立和孙瑞平, 2007; 孙瑞平和类彦立, 2007). ...

海南岛海区的多毛类. II

1

1994

... 第二阶段我国学者出版了4部专著.《中国近海沙蚕科研究》收录了81种, 其中包括10个新种和1个新亚种(吴宝铃等, 1981b).《中国近海多毛环节动物》描述了我国近海多毛环节动物356种, 其中新记录120种(杨德渐和孙瑞平, 1988).《中国动物志•环节动物门•多毛纲(一)•叶须虫目》收录了153种(吴宝铃等, 1997).《中国动物志•环节动物门•多毛纲(二)•沙蚕目》收录了5科203种, 其中包括3新种和32新记录种(孙瑞平和杨德渐, 2004).此外, 还有一些专门记述某海区多毛类物种的期刊文献, 如1963年, 吴宝铃和杨德渐记述了囊须虫属(Saccocirrus) 9种, 其中葛氏囊须虫(S. gabriellae)和大囊须虫(S. major)在我国海域有分布(吴宝铃和杨德渐, 1963); 记述了西沙群岛及其附近海域多毛类68种, 其中47种在我国是新记录(吴宝铃和陈木, 1985a, b, c); 胶州湾多毛类213种, 其中23种在中国为首次记录(孙道元, 1990); 黄海多毛类裂虫科18种, 其中9种在我国是首次记录(孟凡等, 1993a); 海南岛海区的多毛类157种(孟凡等, 1993b, 1994); 中国海缨鳃虫科8种, 其中4种为我国首次记录(类彦立和孙瑞平, 2007; 孙瑞平和类彦立, 2007). ...

On a collection of Polychaeta from the coast of China

1

1934

... 1933年, 我国学者首次记述了采自青岛近岸的12种多毛类, 其中1未定种(高哲生, 1933).1933年和1934年, 国外学者Takahasi (1933)记述了中国台湾淡水沙蚕一新种, 即长须缘目沙蚕(Namalycastis longicirris), Monro (1934)记述了采自厦门和福州沿海的双齿围沙蚕(Perinereis aibuhitensis), 以及采自厦门的中国臭海蛹(Travisia chinensis).1948年, 《集美校友论著》记述了多毛类31种, 其中10未定种(梁慧文等, 1948).1958年, 外国学者乌沙科夫(1958)报道了采自黄海的特叶须虫(Paralacydonia paradoxa), 即拟特须虫, 该文由我国学者吴宝铃先生翻译, 吴浩然校对.1959年, 我国学者编著的第一部多毛类专著《中国动物图谱: 环节动物(附多足类)》出版, 收录了多毛类41种(陈义, 1959), 同年, 高哲生等(1959)报道了华北沿海的多毛类环节动物54种, 其中29种在我国是第一次报道. ...

New polychaete (Annelida) records and a new species from Hong Kong: The families Polynoidae, Sigalionidae, Chrysopetalidae, Pilargiidae, Nereididae, Opheliidae, Ampharetidae and Terebellidae

1

2008

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

Chaetopterid polychaetes from Taiwan and Okinawa Island (Japan), with descriptions of two new species

1

2009

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

Polychaetes annelids from the South China Sea

1

2000

... 我国学者编写的《中国动物志》三本多毛类专著共收录了我国近海多毛类535种(吴宝铃等, 1997; 孙瑞平和杨德渐, 2004; 杨德渐和孙瑞平, 2014), 加上第三阶段发表的120新种和50新记录种, 共收录700多种, 但有些海洋生物书籍收录的多毛类均超过千种(刘瑞玉, 2008; 黄宗国和林茂, 2012).我国南海的多毛类, 2000年收录661种(Paxton & Chou, 2000), 2014年收录1,037种(Salazar-Vallejo et al, 2014), 2016年收录1,257种(Glasby et al, 2016).可见, 我国多毛类环节动物分类尚有不少研究空间.例如, 海女虫科在全世界已报道超过30个属250个有效种(Uchida et al, 2019), 中国海域海女虫科则仅记录12属31种(Ruta & Pleijel, 2006; Wang et al, 2023), 通过开展海女虫科分类研究, 将在我国近海发现该科新属或新物种. ...

Three new species of shell-boring Dipolydora (Annelida: Spionidae: Polydorini) from the South China Sea and the Gulf of Thailand, Vietnam, with comments on the modified spines in posterior notopodia and sperm morphology in polydorins

1

2022

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

A revision of Syllidia (Psamathini, Hesionidae, Polychaeta)

1

2006

... 我国学者编写的《中国动物志》三本多毛类专著共收录了我国近海多毛类535种(吴宝铃等, 1997; 孙瑞平和杨德渐, 2004; 杨德渐和孙瑞平, 2014), 加上第三阶段发表的120新种和50新记录种, 共收录700多种, 但有些海洋生物书籍收录的多毛类均超过千种(刘瑞玉, 2008; 黄宗国和林茂, 2012).我国南海的多毛类, 2000年收录661种(Paxton & Chou, 2000), 2014年收录1,037种(Salazar-Vallejo et al, 2014), 2016年收录1,257种(Glasby et al, 2016).可见, 我国多毛类环节动物分类尚有不少研究空间.例如, 海女虫科在全世界已报道超过30个属250个有效种(Uchida et al, 2019), 中国海域海女虫科则仅记录12属31种(Ruta & Pleijel, 2006; Wang et al, 2023), 通过开展海女虫科分类研究, 将在我国近海发现该科新属或新物种. ...

Polychaete species (Annelida) described from the Philippine and China seas

2

2014

... 在第三阶段, 多毛类环节动物增加了不少属.如索沙蚕科, 1988年的专著仅收录2个属, 即鳃索沙蚕属(Ninoe)和索沙蚕属(Lumbrinereis) (杨德渐和孙瑞平, 1988), 而2010年已描述了10个属, 即叉颚索沙蚕属(Augeneria)、可爱索沙蚕属(Eranno)、荷氏索沙蚕属(Helmutnereis)、科索沙蚕属(Kuwaita)、露索沙蚕属(Loboneris)、单颚索沙蚕属(Lumbrinerides)、索沙蚕属、鳃索沙蚕属、荷尖索沙蚕属(Scoletoma)和斯索沙蚕属(Sergioneris) (蔡文倩, 2010①; Cai & Li, 2011a, b, c).又如不倒翁虫科, 1988年的专著仅收录不倒翁虫属(Sternasis) 1个属(杨德渐和孙瑞平, 1988), 2014年起增加了彼得不倒翁属(Ptersenaspis) (Salazar-Vallejo et al, 2014; Wu & Xu, 2017).在第三阶段还进行了多毛类环节动物复合种研究.太平洋稚齿虫(Prionospio pacifica)属于Prionospio steenstrupi组群的复合种(Zhou & Li, 2009).香港岩虫(Marphysa hongkongensa)是岩虫(M. sanguinea)的复合种(Wang et al, 2018). ...

... 我国学者编写的《中国动物志》三本多毛类专著共收录了我国近海多毛类535种(吴宝铃等, 1997; 孙瑞平和杨德渐, 2004; 杨德渐和孙瑞平, 2014), 加上第三阶段发表的120新种和50新记录种, 共收录700多种, 但有些海洋生物书籍收录的多毛类均超过千种(刘瑞玉, 2008; 黄宗国和林茂, 2012).我国南海的多毛类, 2000年收录661种(Paxton & Chou, 2000), 2014年收录1,037种(Salazar-Vallejo et al, 2014), 2016年收录1,257种(Glasby et al, 2016).可见, 我国多毛类环节动物分类尚有不少研究空间.例如, 海女虫科在全世界已报道超过30个属250个有效种(Uchida et al, 2019), 中国海域海女虫科则仅记录12属31种(Ruta & Pleijel, 2006; Wang et al, 2023), 通过开展海女虫科分类研究, 将在我国近海发现该科新属或新物种. ...

环境DNA (eDNA)技术在水生生态系统中的应用研究进展

1

2018

... 未来在多毛类环节动物分类学的研究中, 分子生物学技术将是传统形态分类方法的一个重要辅助手段(周进和李新正, 2011), 实际上近期的一些研究已经开始将形态分类与分子生物技术结合进行(Wang et al, 2022; Yang et al, 2022).对多毛类资源进行开发、利用和保护, 都要求对形态相似的物种进行确切的划分.然而, 仅依赖形态学分类显然难以满足这些要求, 因此迫切需要建立一套基于遗传信息的快速、高效、精确并且国际化的多毛类物种鉴定标准, 这对提高海洋生物资源调查和海洋生态系统评估的效率和科学性具有深远的意义(姚瑞等, 2017; 赵欢等, 2018).近年来随着分子生物学的发展, 环境DNA技术已经成为一种新的水生生物调查方法, 其主要被用来进行生物入侵的防治、濒危物种的保护、生物多样性的评价以及生物量的评估等(单秀娟等, 2018; Ji et al, 2022).我国多毛类环节动物分子系统发育和DNA条形码研究起步较晚, 应该加强研究, 加速赶上. ...

环境DNA (eDNA)技术在水生生态系统中的应用研究进展

1

2018

... 未来在多毛类环节动物分类学的研究中, 分子生物学技术将是传统形态分类方法的一个重要辅助手段(周进和李新正, 2011), 实际上近期的一些研究已经开始将形态分类与分子生物技术结合进行(Wang et al, 2022; Yang et al, 2022).对多毛类资源进行开发、利用和保护, 都要求对形态相似的物种进行确切的划分.然而, 仅依赖形态学分类显然难以满足这些要求, 因此迫切需要建立一套基于遗传信息的快速、高效、精确并且国际化的多毛类物种鉴定标准, 这对提高海洋生物资源调查和海洋生态系统评估的效率和科学性具有深远的意义(姚瑞等, 2017; 赵欢等, 2018).近年来随着分子生物学的发展, 环境DNA技术已经成为一种新的水生生物调查方法, 其主要被用来进行生物入侵的防治、濒危物种的保护、生物多样性的评价以及生物量的评估等(单秀娟等, 2018; Ji et al, 2022).我国多毛类环节动物分子系统发育和DNA条形码研究起步较晚, 应该加强研究, 加速赶上. ...

中沙群岛浮游多毛类的初步调查

1

1978

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

中沙群岛浮游多毛类的初步调查

1

1978

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

多毛类环节动物一新科——特矶蚕科

2

1990

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

... 我国原来的不倒翁虫属(Sternaspis)仅收录1种, 即不倒翁虫(S. sculata), 但后来认为这个物种在我国不存在, 在我国海域存在的有中华不倒翁虫(S. chinensis)、刘氏不倒翁虫(S. liui)、辐射不倒翁虫(S. radiata)、多刺不倒翁虫(S. spinosa)、孙氏不倒翁虫(S. sunae)和吴氏不倒翁虫(S. wui) 6种(Wu et al, 2015; Wu & Xu, 2017).在我国原来的毛鳃虫科只收录1种, 即梳鳃虫(Terebellides stroemii), 但这个物种被认为是错误记录, 而新发现的有广东梳鳃虫(T. guangdongensis)、异位梳鳃虫(T. ectopium)和杨氏梳鳃虫(T. yangi) 3种(Zhang & Hutchings, 2018).我国被广泛报道的多毛类物种欧努菲虫Onuphis eremita Audouin & Milne Edwards, 1833为错误记录, 该种在中国海并无分布, 绝大部分标本应鉴定为入江欧努菲虫(O. iriei), 少数为中华欧努菲虫(O. chinensis)、福建欧努菲虫(O. fujianensis)、乌氏欧努菲虫(O. uschakovi)及色斑欧努菲虫(O. variolata) (吴旭文和徐奎栋, 2020).沈寿彭和吴宝铃(1990)建立了特矶沙蚕科, 包括特矶沙蚕属(Euniphysa)、类矶沙蚕属(Paraeuniphysa)和异矶沙蚕属(Heterophysa) 3属, 但后两个属及其属内的物种之间不能反映它们之间的演化关系, 因此, 在中国近海只保留特矶沙蚕属, 并归入矶沙蚕科(吴旭文, 2013). ...

多毛类环节动物一新科——特矶蚕科

2

1990

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

... 我国原来的不倒翁虫属(Sternaspis)仅收录1种, 即不倒翁虫(S. sculata), 但后来认为这个物种在我国不存在, 在我国海域存在的有中华不倒翁虫(S. chinensis)、刘氏不倒翁虫(S. liui)、辐射不倒翁虫(S. radiata)、多刺不倒翁虫(S. spinosa)、孙氏不倒翁虫(S. sunae)和吴氏不倒翁虫(S. wui) 6种(Wu et al, 2015; Wu & Xu, 2017).在我国原来的毛鳃虫科只收录1种, 即梳鳃虫(Terebellides stroemii), 但这个物种被认为是错误记录, 而新发现的有广东梳鳃虫(T. guangdongensis)、异位梳鳃虫(T. ectopium)和杨氏梳鳃虫(T. yangi) 3种(Zhang & Hutchings, 2018).我国被广泛报道的多毛类物种欧努菲虫Onuphis eremita Audouin & Milne Edwards, 1833为错误记录, 该种在中国海并无分布, 绝大部分标本应鉴定为入江欧努菲虫(O. iriei), 少数为中华欧努菲虫(O. chinensis)、福建欧努菲虫(O. fujianensis)、乌氏欧努菲虫(O. uschakovi)及色斑欧努菲虫(O. variolata) (吴旭文和徐奎栋, 2020).沈寿彭和吴宝铃(1990)建立了特矶沙蚕科, 包括特矶沙蚕属(Euniphysa)、类矶沙蚕属(Paraeuniphysa)和异矶沙蚕属(Heterophysa) 3属, 但后两个属及其属内的物种之间不能反映它们之间的演化关系, 因此, 在中国近海只保留特矶沙蚕属, 并归入矶沙蚕科(吴旭文, 2013). ...

南沙群岛多齿鳞虫科一新属、两新种

1

1993a

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

南沙群岛多齿鳞虫科一新属、两新种

1

1993a

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

南沙群岛多毛类背褶沙蚕属一新种

1

1993b

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

南沙群岛多毛类背褶沙蚕属一新种

1

1993b

... 根据查寻到的期刊文献和论文集(赫列勃维奇和吴宝铃, 1962; 吴宝铃, 1962; 乌沙科夫和吴宝铃, 1962; 吴宝铃和陈木, 1963, 1964a, b, 1966, 1977, 1981; 沈寿彭和吴宝铃, 1978, 1990, 1993a, b; 陈木和吴宝铃, 1980; 吴宝铃等, 1980a, b, 1981a, b, 1993; 吴启泉, 1984; 何明海和吴启泉, 1986, 1988; 何明海, 1987; 郑凤武和吴启泉, 1987; 吴启泉和何明海, 1988; Mackie, 1990, 2000; Mackie & Hartley, 1990; 赵晶和吴宝铃, 1991; 赵晶等, 1991, 1993; Westheide et al, 1994; Ding et al, 1997; Wu et al, 1998), 未查寻到专门研究多毛类的博士和硕士学位论文, 从1962年至2007年发现的多毛类环节动物有49新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).该阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 1962- 1966年, 吴宝铃与乌沙科夫、赫列勃维奇、陈木等学者发现了多毛类13新种, 仅1962年就发现了9种.(2) 1967-1976年和2001-2006年, 我国学者没有发表多毛类新种和新记录种.(3) 1984-1993年, 我国学者发现的多毛类新种数呈上升趋势, 从1984年的1种上升到1993年的5种.(4)从1994年至2007年仅发现4新种, 分别在1994年、1997年、1998年和2000年各发现1种.(5) 1990-2007年期间发现的多毛类新记录种数高于1962-1989年期间发现的多毛类新记录种数(图1). ...

1

2013

... 在第三阶段, 有5篇博士学位论文和2篇硕士学位论文专门研究多毛类分类, 它们主要涉及异毛虫科和海稚虫科(周进, 2008)、索沙蚕科①、矶沙蚕科和欧努菲虫科(吴旭文, 2013)、双栉虫科和蛰龙介科(隋吉星, 2013)、磷虫科和竹节虫科(王跃云, 2017)、仙虫科和锥头虫科(孙悦, 2018)、海蛹科和臭海蛹科②.在第三阶段, 我国学者出版的多毛类专著只有1部, 即《中国动物志•环节动物门•多毛纲(三)•缨鳃虫目》, 记述了179种, 其中1新种和61新记录种(杨德渐和孙瑞平, 2014).一些海洋生物书籍也收录了多毛类, 《中国海洋生物名录》收录多毛类1,065种(刘瑞玉, 2008), 《中国海洋物种多样性》收录多毛类1,105种(黄宗国和林茂, 2012), 《深圳湾底栖动物生态学》收录多毛类67种(蔡立哲, 2015).除了多毛类专著和海洋生物书籍外, 一些期刊论文也专门记述多毛类, 如Wang和Wang (2019)记述了中国海域的47种多毛类. ...

1

2013

... 在第三阶段, 有5篇博士学位论文和2篇硕士学位论文专门研究多毛类分类, 它们主要涉及异毛虫科和海稚虫科(周进, 2008)、索沙蚕科①、矶沙蚕科和欧努菲虫科(吴旭文, 2013)、双栉虫科和蛰龙介科(隋吉星, 2013)、磷虫科和竹节虫科(王跃云, 2017)、仙虫科和锥头虫科(孙悦, 2018)、海蛹科和臭海蛹科②.在第三阶段, 我国学者出版的多毛类专著只有1部, 即《中国动物志•环节动物门•多毛纲(三)•缨鳃虫目》, 记述了179种, 其中1新种和61新记录种(杨德渐和孙瑞平, 2014).一些海洋生物书籍也收录了多毛类, 《中国海洋生物名录》收录多毛类1,065种(刘瑞玉, 2008), 《中国海洋物种多样性》收录多毛类1,105种(黄宗国和林茂, 2012), 《深圳湾底栖动物生态学》收录多毛类67种(蔡立哲, 2015).除了多毛类专著和海洋生物书籍外, 一些期刊论文也专门记述多毛类, 如Wang和Wang (2019)记述了中国海域的47种多毛类. ...

First report of the genus Lysippe Malmgren, 1866 (Polychaeta: Ampharetidae) from Chinese waters

1

2013a

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

Review of Anobothrus (Polychaeta: Ampharetidae) from China

1

2013b

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

Pseudoamphicteis sinensis sp. nov., a new species of Ampharetidae (Polychaeta) from China

1

2014

... 根据查寻到的期刊文献、论文集、博士和硕士学位论文(Muir & Bamber, 2008; Zhou et al, 2008, 2009a, b; 周进, 2008; Nishi & Hsieh, 2009; Zhou & Li, 2009; 蔡文倩, 2010①(①蔡文倩 (2010) 中国海索沙蚕科分类学和动物地理学研究. 硕士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 山东青岛.); 周进等, 2010; Cai & Li, 2011a, b, c; Li et al, 2012; Sun & Qiu, 2012, 2014; Sui & Li, 2013a, b, 2014; Wu et al, 2013a, b, 2015; 吴旭文, 2013; Hsueh & Li, 2014, 2016, 2017; Ye et al, 2015; Zhang JH et al, 2015, 2022; Zhang YJ et al, 2015; Wang & Li, 2016; Sun & Li, 2017, 2018; 王跃云, 2017; Wu & Xu, 2017; Zhang & Qiu, 2017; Hsueh, 2018, 2019, 2020a, b, 2021, 2022; Lin et al, 2018, 2019; Liu et al, 2018; 孙悦, 2018; Zhang JH & Hutchings, 2018; Wang et al, 2019; 杨德援, 2019②(②杨德援 (2019) 中国海多毛纲海蛹科和臭海蛹科的形态分类学研究. 硕士学位论文, 厦门大学, 福建厦门.); Sun et al, 2021, 2022; Radashevsky, 2022; Yang et al, 2022), 2008-2022年发现的多毛类环节动物有120新种和50新记录种(不包括专著收录的新种和新记录种).第三阶段发现新种和新记录种有以下现象: (1) 2017-2019年每年发现的多毛类新种均在14种以上.(2)每年均有发现新种或新记录种.(3) 2008年、2013年和2017年发现的新记录种均在8种以上(图2), 主要发表于博士论文. ...

胶州湾多毛类名录及新记录的描述

1

1990