生物多样性保护已经成为当今国际社会的热点议题。1993年生效的《生物多样性公约》不仅明确了生物多样性的定义, 也要求缔约方在保护生物多样性的同时保护与之相关的文化和传统知识(薛达元和郭泺, 2009)。2006年通过的《保护和促进文化表现形式多样性公约》进一步指出文化多样性和生物多样性与可持续发展之间的关系。联合国教科文组织使用生物文化多样性 (biocultural diversity)指生物多样性和文化多样性之间的复杂联系, 包括生物多样性、文化多样性和两者之间的复杂联系和相互作用(Loh & Harmon, 2005; Persic & Martin, 2008; Cocks & Wiersum, 2014)。

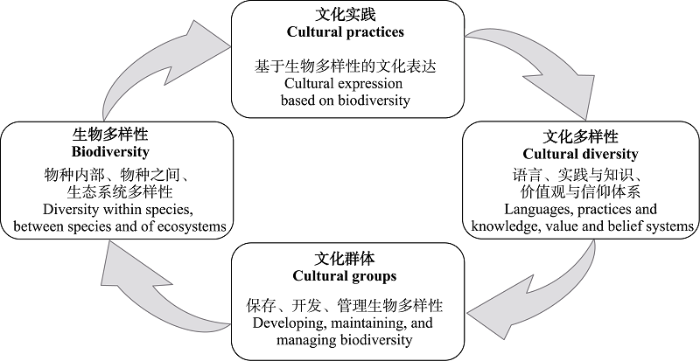

生物多样性与文化多样性之间相互联系, 也面临共同的丧失威胁(Pretty et al, 2009)。在特定文化背景下, 人类在开发利用生物资源的长期实践过程中形成了丰富的文化多样性(图1) (Hill et al, 2011; Plieninger et al, 2018)。传统文化对生物多样性保护发挥了积极作用, 例如神林生境对生物多样性的保护(杨立新等, 2019; Pradhan & Ormsby, 2020)。我国民族传统文化已经证明对生物多样性保护具有重要作用(龙春林和裴盛基, 2003; 刀志灵等, 2003)。各个民族在生产生活实践过程中发展了丰富的传统文化, 少数民族通过信仰、传统习惯法、民风民俗、乡规民约等形成了对生物多样性的保护机制(龙春林等, 1999; 许再富, 2015; 曹宁和薛达元, 2019)。传统知识是土著和地方社区对生物多样性保护和可持续利用相关的传统生活方式的知识、创新和做法(薛达元和郭泺, 2009), 被视为生物多样性与文化多样性的共同交集, 对于保护生物多样性有着重要作用(毛舒欣等, 2017)。与生物多样性有关的传统知识具有深刻的文化内涵, 例如在长期选育、利用和保存当地稻作资源的实践中形成了独特的稻作文化(冯建孟等, 2010; 王艳杰等, 2015)。然而, 由于社会变迁和发展压力, 在不同国家的地方社区都出现了传统知识和文化伴随生物多样性的消失而面临丧失威胁 (Singh et al, 2010)。越来越多的研究认为传统文化与传统知识是未来应对生物多样性丧失的有利工具(Ens et al, 2015; Frainer et al, 2020)。

图1

佤族是云南的特有民族, 我国现有佤族人口42.9万(第六次人口普查数据), 云南省的佤族人口占全国佤族人口的98.8%。佤族主要聚居地位于22°25°‒22°57° N, 99°18°‒99°43° E, 分布在云南省西南部澜沧江和怒江之间、怒山山脉南段的阿佤山区。该区域属于亚热带气候, 平均海拔1,300 m左右, 有干季和雨季之分, 雨量充沛。优越的自然环境条件造就了该区域动植物种类繁多、生物多样性丰富的特点, 为佤族形成生物多样性相关的实践知识和民族文化提供了物质基础。佤族历史上发展传统农业, 采集和狩猎也是重要的生产方式, 因此在长期的生活实践中掌握了对当地动植物资源可持续利用的传统知识, 通过传统信仰、习惯法和节庆祭祀的文化形式表现人与自然和谐的理念, 形成了独特的佤族生态文化观(罗之基, 1995; 孟建林, 2010)。

沧源佤族自治县和西盟佤族自治县境内佤族人口占比最大, 是典型的佤族人口聚居地和佤族文化研究的热点地区。作者于2017‒2019年进行了实地考察, 研究地点包括: 沧源佤族自治县的糯良乡的贺岭村与怕拍村, 勐角乡的翁丁村, 班老乡的芒黑村, 西盟佤族自治县中课镇的中课村、班箐村与窝笼村, 岳宋乡的岳宋村永老寨、班帅村翁斯代寨与曼亨村, 勐卡镇的马散村以及勐梭镇的秧洛村, 对当地生物资源和佤族传统文化进行调查。主要采用半结构式访谈(semi-structured interview)方法, 共调查13个佤族聚居村寨的75人(附录1)。调查记录佤族利用的生物资源, 并且了解相关的民族文化和利用生物资源的传统文化知识。本研究以佤族聚居人口最多的西盟佤族自治县与沧源佤族自治县作为研究区域, 探讨生物多样性与佤族文化多样性的相互关系, 从不同角度讨论佤族传统文化对生物多样性保护做出的贡献, 针对传统文化的发展现状和受威胁因素, 提出保护传统文化以促进当地生物多样性保护与生物资源可持续利用的建议。

1 佤族利用生物资源的传统文化

佤族对当地植物的管理与利用形成了丰富的生产生活实践经验以及与周围自然环境和生物资源密切相关的传统文化, 同时掌握了可持续利用和管理的野生植物的传统知识。根据用途分为食用植物(包括野菜、野果、竹笋等)、具有医疗和保健用途的药用植物、用于建筑的纤维植物和竹类植物, 以及用于织锦的纤维植物和染料植物等。

1.1 佤族利用野生食用植物的饮食文化

佤族人口聚集的地区多为山地, 森林覆盖率高,植物资源尤其丰富, 野生可食用植物资源多样。经调查佤族人民日常利用的野生蔬菜资源有31科45属50种(邵桦和薛达元, 2017), 反映出佤族地区植物多样性丰富, 并且仍然维持了采集野生植物的生活方式和饮食文化。

佤族的饮食文化促进了佤族人对野生食用植物的利用, 人们逐渐掌握了对村寨周围野生食用植物采集和驯化的传统知识。采摘嫩茎、嫩叶的野生蔬菜如野茼蒿(Crassocephalum crepidioides)、水芹(Oenanthe javanica)、水蕨(Ceratopteris thalictroides)、刺五加(Eleutherococcus senticosus)、马齿苋(Portulaca oleracea)、树头菜(Crateva unilocularis)等, 促进了植物的自然更新。适量采摘果实可促进植物的生长, 野果类蔬菜包括水茄(Solanum torvum)、余甘子(Phyllanthus emblica)和黄泡(Rubus pectinellus)。佤族的食花文化利用的植物包括白花洋紫荆(Bauhinia variegata var. candida)、密蒙花(Buddleja officinalis)、矮萱草(Hemerocallis nana)和木蝴蝶(Oroxylum indicum), 适量采摘花朵有利于植物生长。

佤族的日常饮食也包括药食同源的保健文化, 不仅为日常生活提供所需营养, 更有各种预防或治病养生的功效。例如佤族利用水芹的嫩茎、叶柄、花茎部位作为野菜食用, 利用其全草治疗感冒发热, 也具有降低血压的保健用途。佤族日常喜欢食用水蕨的嫩茎叶, 并利用其茎叶入药治疗胎毒, 消除痰积。密蒙花(当地称作染饭花)的花序和花蕾具有清肝明目、消炎去火的功效, 同时也是野生的天然食品染料植物, 用来制作黄米饭。佤族人认为食用这种花染过的饭, 象征着吉祥、喜庆, 祈盼在新的一年人畜兴旺、五谷丰登, 因此密蒙花在佤族地区还具有宗教祭祀的文化价值。

1.2 佤族利用药用植物的医药文化

佤族医药的起源是佤族先民在狩猎、采集等生产和生活实践积累的经验中逐渐形成对动植物、矿物等资源的药用价值的认识。佤族聚居地动植物资源丰富, 为佤族人民发展医药文化提供了基础, 已知的药用植物有1,000余种, 属于国家重点普查的药用植物302种, 佤族常用药物有500多种, 常用的民间草药有糖胶树(Alstonia scholaris)、七叶一枝花(Paris polyphylla)、龙胆草(Gentiana rigescens)、臭灵丹(Laggera pterodonta)、通光散(Marsdenia tenacissima)、木蝴蝶等(邓泽和侯凤飞, 2014)。佤族生活聚居地常见的七叶一枝花, 佤名Mgah gon ai (嘎关艾), 被佤族奉为圣药, 用药已经有300多年历史, 药用部位是根状茎, 清热解毒、消炎止痛、止血。主治胃痛、痈疮肿毒、跌打损伤、骨折、风湿性关节炎、刀伤、蛇咬伤。

佤族常用的植物药材一般随用随采, 或采集晒干备用。佤族民间医生在配伍用药时, 有60%的药都会放入引药。这些引药多具有芳香理气、舒筋活血镇痛作用, 如草果、胡椒、丁香、生姜、白酒、米酒、红糖、冰糖、蜂蜜等。由于历史上交通闭塞, 医药和医学知识传入较少, 佤族在长期的社会生活实践中形成了独特的用药经验和医药处方。佤族信奉“万物有灵”的原始宗教, 重视人与自然的和谐相处。佤族医药受此影响, 认为自然界中所有的动物、植物和矿物等都是药物, 是“巫医一体”的统一体。佤族草医结合本民族生活地区的药材资源特殊性, 创造出上百种医药方剂, 多以单方治疗为主, 对佤族人民的健康和繁衍发展发挥了重要作用。

1.3 佤族利用染料植物的织锦服饰文化

织锦文化是佤族传统服饰文化的重要组成部分。纺线原料最初是采集野生的木棉树(Bombax ceiba)的种毛制作棉布, 随后佤族地区开始普遍种植棉花, 棉花成为了主要的纺织材料。佤族历史上织锦染料主要使用红、黄、蓝、黑、灰褐五种颜色。根据关键人物访谈提供的信息, 共10科12属13种野生植物(表1)。佤族对织锦染料的认识来源于周围环境的动植物资源, 红色用虫胶(紫梗)染料, 加上酸性植物汁液; 黄色用黄花煮水作染料; 蓝色用蓝靛草作染料; 用染好的蓝布或蓝线置于麻栗树皮水内浸洗成黑色; 灰褐色用麻栗树皮熬水而成。织布前也会使用小红米染线, 先将小红米煮后蒸熟, 趁热将织布的线放入其中约10分钟后将线取出晾干, 线不易断, 织出来的布更结实。可见, 佤族传统织锦以植物为原料充分表现了因地制宜的特点, 并且是佤族对当地丰富的植物资源的多用途利用的传统知识和传统文化的重要体现。

表1 佤族织锦服饰利用的染料植物

Table 1

| 学名 Scientific name | 科名 Family | 利用部位 Used parts | 用途 Usage |

|---|---|---|---|

| 密蒙花 Buddleja officinalis | 马钱科 Loganiaceae | 花 Flower | 黄色染料、食用 Yellow dyeing and edible |

| 白背枫 Buddleja asiatica | 玄参科 Scrophulariaceae | 花、叶、根 Flower, leaf and root | 黄色染料、药用 Yellow dyeing and medicinal |

| 树头菜 Crateva unilocularis | 山柑科 Capparaceae | 果皮、嫩叶和茎梢 Peel, tender leaf and shoots | 染料、食用 Dyeing and edible |

| 金合欢 Acacia farnesiana | 豆科 Fabaceae | 果荚、根 Fruit pods and root | 黑色染料、药用 Black dyeing and medicinal |

| 板蓝 Strobilanthes cusia | 爵床科 Acanthaceae | 叶、根 Leaf and root | 蓝色染料、药用 Blue dyeing and medicinal |

| 倒吊笔 Wrightia pubescens | 夹竹桃科 Apocynaceae | 叶 Leaf | 蓝色染料 Blue dyeing |

| 穗序木蓝 Indigofera hendecaphylla | 豆科 Fabaceae | 叶 Leaf | 蓝靛染料 Indigo dyeing |

| 麻栎 Quercus acutissima | 壳斗科 Fagaceae | 树皮 Bark | 灰褐色染料 Grayish-brown dye |

| 假柿木姜子 Litsea monopetala | 樟科 Lauraceae | 紫胶虫寄生树 Lac host | 红色紫胶染料 Red lac dyeing |

| 火绳树 Eriolaena spectabilis | 锦葵科 Malvaceae | 紫胶虫寄生树 Lac host | 红色紫胶染料 Red lac dyeing |

| 翅果麻 Kydia calycina | 锦葵科 Malvaceae | 紫胶虫寄生树 Lac host | 红色紫胶染料 Red lac dyeing |

| 山槐 Albizia kalkora | 豆科 Fabaceae | 紫胶虫寄生树 Lac host | 红色紫胶染料 Red lac dyeing |

| 聚果榕 Ficus racemosa | 桑科 Moraceae | 紫胶虫寄生树、果实 Lac host and fruit | 红色紫胶染料、食用 Red lac dyeing and edible |

织锦佤语称作“待”, 纺织工具采用竹木制作的腰机, 经过捻线、搓线、绕线、排线、挑花、织布等工序, 主要用于制作服饰、挎包、被套等。佤族织锦表现的色彩和图案多为山水、森林、花草、雀鸟等自然元素, 融合了万物有灵的自然崇拜宗教理念, 涵盖了佤族传统文化的精髓, 在现代已经成为了佤族重要的民族文化标识。

1.4 佤族利用植物的传统建筑

佤族的聚居区为山地, 村落顺山势而建, 一般分布在山顶或山坡平缓地带。因该地区的气候具有温热、多雨、潮湿的特点, 佤族的传统房屋是典型的干栏式建筑, 空气流通、干爽凉快, 可以防潮、防瘴气。房屋的建筑材料来源于自然环境, 常用的有8种植物, 如巨龙竹(Dendrocalamus sinicus)、刺栲(Castanopsis hystrix)、红椿(Toona ciliata)、水冬瓜树(Alnus cremastogyne)、旱冬瓜(Alnus nepalensis)、黄杞(Engelhardtia roxburghiana)、柚木(Tectona grandis)和木荷(Schima superba)。佤族习惯用茅草(Themeda triandra)编织草席用作茅草屋房顶。因此, 佤族人民习惯在房屋或村寨周围栽培巨龙竹, 用于建筑或日常生活器皿的制作取材, 主要包括生产生活使用的汤勺、竹杯、竹筒、盐巴筒、篾饭盒、竹桌、竹凳等。佤族习惯在农历9月砍伐竹子不容易虫蛀, 修建的房子更加牢固。房屋的建造与选址结合亚热带气候和山地地形, 体现出佤族人民对自然环境的适应, 利用本地丰富的树种, 形成佤族聚落特色的茅草屋建筑文化。

2 佤族传统文化对生物多样性保护的作用

2.1 自然崇拜对生物多样性的保护

在佤族社会里反映在原始宗教意识中的风俗习惯表现为宗教禁忌。佤族的神山、神林不允许随便进入, 神林(鬼林)是佤族村寨固定的祭祀场所, 乱动神林的一草一木将会受到神灵的惩罚。佤族村寨有崇拜神树的习俗, 如村寨边的大榕树被认为能保佑平安、抵挡灾难、压制病魔, 因此在习惯法中规定不得砍伐, 大榕树在村寨附近受到严格保护。这种自然崇拜和禁忌反映了佤族人与自然和谐相处的生态观念, 不仅有效地减少了自然灾害, 也维持了生态平衡, 保护了当地生物多样性。

2.2 习惯法对生物多样性保护的积极作用

佤族习惯法是佤族在长期保护、利用、管理自然资源的过程中形成的一系列行为规范和约束性管理制度。近代以前, 佤族没有自己的文字, 习惯法口头传承、世代相传, 社会全体成员共同遵循。佤族的习惯法规定了生产生活的方方面面, 包括放牧、砍树、采猎、环境保护等。习惯法对佤族村民的行为具有约束性。佤族以“无树不成村, 少林必缺水”作为古训告诫子孙保护水源林的必要性, 水源林的树木禁止砍伐, 违者轻则罚款, 重则逐出村寨, 佤族人对水源地与森林保护的内在联系的深刻认识促使他们传承了生态保护的优良传统。佤族社会对神林制定了严格的管理制度, 如任何人不得随意乱闯神林, 不得砍伐神林树木; 不得砍伐或破坏大榕树, 盖房子必须要经过头人同意才能砍伐木材。现今佤族村寨周围的原始森林保存状况良好, 说明习惯法的约束力起到了重要作用。可以看出, 佤族在自然崇拜的基础上形成的习惯法对当地的生物多样性保护发挥了作用, 通过礼俗禁忌对行为和活动进行制约, 从文化层面有效地保护了阿佤山区的自然资源和生态环境。

2.3 传统节庆对生物多样性的保护

佤族的传统节庆大多与宗教祭祀和生产实践活动有关, 包括与农事有关的播种节、新米节、新火节、新水节、叫谷魂、拉木鼓等节庆活动。这些节庆与活动需要剽牛、杀猪、杀鸡等祭祀仪式, 并且需要芭蕉、稻米、茶叶、水酒等食物供奉和祭祀神灵, 以表达对神灵的敬仰与膜拜。比如祭祀人类祖先化身“莫伟”的木鼓节, 祭祀稻神或谷魂的迎新谷节, 祭祀谷神、水神和雨神的播种节等祭祀活动需要各种动植物用来作祭祀物品, 特别是牛、鸡、猪是重要的供品, 在每个村寨都饲养有水牛、黄牛、鸡等畜禽动物, 也会保留种植小红米、红旱谷等地方品种作物。在节日中还会交换甘蔗、芭蕉、糯米粑粑等礼品, 寄托了佤族人对幸福团圆生活的美好愿望。传统节庆保护了当地的农业生物资源, 生产生活习俗促进了佤族人对自然资源的可持续管理和利用, 并且栽培、驯化和选育了适宜当地气候环境和饮食文化需求的传统农业生物资源。

3 佤族传统文化的保护现状与威胁因素

佤族传统文化随着文化旅游产业的发展和产业转型逐步受到重视。以非物质文化遗产为代表, 西盟县目前共有国家级非遗项目2项, 省级非遗项目5项, 市级非遗项目71项, 县级非遗项目64项。非物质文化遗产的保护工作不仅培养了一批国家级、市级、县级的非物质文化遗产传承人, 也建立了传统文化和传统知识的重要保护机制。如西盟县的佤族织锦入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录, 逐渐成为佤族手工艺品的代表, 当地成立了工作室和培训机构, 成为文化扶贫增收的途径之一, 促进了妇女传承和保护织锦文化和知识。

政策导向、生产生活方式改变和资源锐减等因素影响了佤族社区与生物资源相关的传统文化和知识的传承与保护。国家林业与农业政策确定了佤族地区的林地性质和固定耕地权属, 佤族刀耕火种的传统农业方式已经消失, 也影响了佤族对野生植物资源的采集和利用, 自给自足的传统农业以及采集野生资源的生活方式向现代化单一化的农业产品转型, 当地农业生物资源和相关传统文化的消失速度加快。佤族织锦的原料不再依赖传统的织染植物和织染方法, 在一定程度上保护了当地的野生植物, 但纺线、染线的原料选择和染料制作技术和知识逐渐消失。佤族地区房屋改造工程已经基本完成, 佤族人停止砍伐树木和竹林用于建造房屋和器具, 但同时与建新房相关的传统文化与习俗逐渐消失。佤族医药主要依赖当地的植物资源, 环境变化和资源锐减使部分医药植物已经不易采集, 同时现代医疗技术的引入和正规医院的建立使传统佤族医药遭到冲击, 其发展和传承面临考验。

保护意识薄弱也是制约传统文化发展的因素之一。随着佤族地区与外界的信息交流增加, 许多年轻人认为传统民族文化已经过时, 缺乏文化传承的意识和对传统文化价值的认知。佤族文化依靠口传的方式传承, 但佤族语言在社区的使用和传授逐渐减少, 老人相继去世, 年轻人对传统文化的兴趣降低, 使佤族传统知识出现了传承断代的风险。

市场化的发展导致佤族的传统民间技艺受到不同程度的外来文化侵蚀, 发展空间越来越小,。佤族社区缺乏将特色生物资源转化为市场商品的能力, 依托民族文化发展经济的潜力仍需要深入发掘。以西盟地区的佤族织锦为例, 纯手工织布全程大约需要一周至20天左右, 时间成本高、效率低, 机织方式使手工织锦逐渐被放弃, 而且外来服饰文化的影响使织锦已经不再是佤族人民日常服饰, 佤族织锦产业急需适应现代市场需求和审美的转变。

总体来说, 这些驱动因素的综合影响导致了佤族地区生物多样性的下降和文化多样性消失的风险。一味追求经济效益不利于传统文化和生物资源的保护和传承, 生物多样性是可持续发展的重要物质保障, 如何保护和传承佤族传统文化促进生物多样性保护, 弘扬佤族积极的生态保护观念和习俗, 是佤族社会可持续发展面临的重要问题。

4 小结

4.1 佤族文化多样性与生物多样性之间的关系

佤族文化多样性与生物多样性之间相互影响, 相辅相成。佤族独特的传统文化促进了生物多样性的可持续利用管理与保护。一方面, 佤族地区丰富的生物多样性为传统文化的产生和发展提供了物质基础, 佤族人民对当地生物多样性的管理和利用也形成了多样的传统文化实践和传统知识。佤族采集和利用当地生物资源用于食用、药用、建筑和服饰, 充分显示了佤族文化依托于当地的生物多样性, 是丰富的生物多样性的直接表现。另一方面,佤族的传统文化也促进了对生物资源的持续更新与保存, 发挥了保护生物多样性的积极作用。

4.2 少数民族与地方社区生物多样性与文化多样性保护的建议

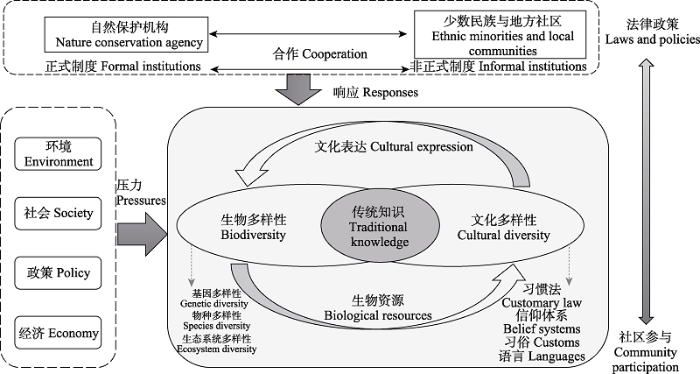

少数民族与地方社区的传统文化是生物多样性保护的参与者和实践者, 由于文化多样性和生物多样性面临相同的压力, 应该由国家的自然保护部门同少数民族与地方社区共同合作, 制定针对两者的综合保护策略(图2)。

图2

图2

少数民族与地方社区生物多样性与文化多样性的压力与保护策略

Fig. 2

Pressures and protection strategies for biodiversity and cultural diversity in ethnic minority and local communities

(1)从国家法规到地方行动增强保护传统文化的立法和政策。中国是《生物多样性公约》与《保护非物质文化遗产公约》的缔约国, 要在在国家层面制定传统知识保护的法律法规促进生物资源的可持续利用和传统文化的保护, 需要相关政府机构和地方社区的协作参与。(2)在社区层面通过传统知识与文化的整理、记录和传承活动, 形成传统知识编目和数据库。在此过程中使佤族人获得文化认同, 开展传统知识、语言等的保护和传承活动和自然资源的管理实践, 增强文化自信与民族自豪感。例如认可非遗传承人和传承项目, 通过开发非物质文化遗产项目增加个人或社区的就业机会和收入。增强传统知识的代际传递, 提高年轻一代对本民族传统知识和文化保护的积极性和主动性, 形成保护和传承的良性发展局面。(3)从公众宣传和科学研究方面增强对传统文化的认识和开发利用。积极向公众宣传少数民族优秀的传统文化, 开设传统知识教育课程, 建立传统文化培训基地, 开发相关的实践课程和主题活动, 使公众认识到传统文化对生物多样性保护的重大贡献。同时, 培养高素质的传统知识保护专业队伍, 加强跨学科研究, 尤其是在民族生态学和民族植物学方向发掘传统知识的应用领域, 在民族文化保护生物多样性的实践中, 以地方特色生物资源和民族文化为产业推动社区可持续发展。

附录 Supplementary Material

附录1 佤族社区生物多样性相关的传统知识半结构访谈提纲

Appendix 1 The Semi-structured interview guideline of traditional knowledge related to biodiversity in Wa community

参考文献

On biodiversity conservation by Zhuang traditional culture: A case study in Jingxi City of Guangxi Zhuang Autonomous Region

DOI:10.17520/biods.2019076 URL [本文引用: 1]

论壮族传统文化对生物多样性的保护: 以广西靖西市为例

DOI:10.17520/biods.2019076

[本文引用: 1]

本文在文献研究和实地调查的基础之上, 结合目前开展的关于壮族生物多样性相关传统知识的调查、整理与编目工作, 分别从酸食文化、织染文化、地名文化和文学艺术的角度对壮族文化多样性和生物多样性之间的关系进行了初步探究, 并从自然崇拜、乡规民约和习惯法、传统生态观念以及传统医药文化等几个方面探讨了传统文化对当地生物多样性的保护作用。结果表明: (1)壮族文化多样性与生物多样性密切相关。丰富的生物多样性孕育了传统文化, 而传统文化的形成和发展又直接或间接地丰富了当地的生物多样性; (2)壮族人民在长期生产生活中创造的传统文化和传统知识促进了当地生物多样性的保护与可持续利用; 而对生物多样性的保护又进一步保障了当地传统文化的传承。本文还对传统知识和传统文化的发展现状及受威胁因素进行了讨论, 并以此为基础, 提出传承壮族传统文化、保护和可持续利用传统知识的相关建议, 即应通过加强宣传和立法, 建立传统知识数据库和发展乡村旅游等形式, 加强对传统知识与传统文化的保护。

Reappraising the concept of biocultural diversity: A perspective from South Africa

DOI:10.1007/s10745-014-9681-5 URL [本文引用: 1]

On traditional use of plants by the Nu people community of the Gaoligong Mountains, Yunnan Province

云南高黎贡山怒族对植物传统利用的初步研究

DOI:10.17520/biods.2003030

[本文引用: 1]

采用民族生物学和文化人类学等方法,广泛调查和研究了云南西北部高黎贡山地区怒族对植物的传统利用形式。结果表明:怒族对植物的传统利用主要表现在食用、药用、观赏、宗教崇拜和文化利用等方面。讨论了怒族的传统文化在当地植物多样性利用和管理中的作用和意义,并探讨了在植物多样性管理中传统管理和现代管理之间的关系以及在我国利用文化多样性进行自然生态环境保护的可能性、必要性和可行性。此外,面对优秀的传统文化知识和文化多样性逐渐消失的现实,作者建议加以拯救和广泛的研究。

Indigenous biocultural knowledge in ecosystem science and management: Review and insight from Australia

DOI:10.1016/j.biocon.2014.11.008 URL [本文引用: 1]

Correlation between geographic patterns of cultivar diversity of rice (Oryza sativa L.) and environmental factors, local culture in Yunnan

云南地区稻作品种多样性的地理分布格局及其与自然环境和民族文化的关系

Opinion: Cultural and linguistic diversities are underappreciated pillars of biodiversity

Empowering Indigenous peoples' biocultural diversity through World Heritage cultural landscapes: A case study from the Australian humid tropical forests

DOI:10.1080/13527258.2011.618252 URL [本文引用: 1]

An investigation and study on the plant worship by Yi people in Chuxiong, Yunnan

云南楚雄彝族植物崇拜的调查研究

Taking religion as an effective way to protect wild animals and plants

引用宗教是保护好野生动植物的有效途径

A global index of biocultural diversity

DOI:10.1016/j.ecolind.2005.02.005 URL [本文引用: 1]

Cultural diversity promotes conservation and application of biological diversity

文化多样性促进生物多样性的保护和利用

Impacts of traditional culture of Yi nationality upon biodiversity in Zixishan Mountain area, Yunnan

云南紫溪山彝族传统文化对生物多样性的影响

Progress in biocultural diversity research

生物文化多样性研究进展

Preliminary discussion on Wa ethnic ecological culture of Ximeng and forest resource management

西盟佤族生态文化与森林资源管理初探

Biocultural conservation in the sacred forests of Odisha, India

DOI:10.1017/S0376892920000181 URL [本文引用: 1]

The intersections of biological diversity and cultural diversity: Towards integration

DOI:10.4103/0972-4923.58642 URL [本文引用: 1]

Influence of traditional Wa culture on vegetable germplasm diversity in Yunnan Province

DOI:10.17520/biods.2016324

[本文引用: 1]

Based on field studies, the relationship between traditional vegetable germplasm resources and the traditional culture of the Wa ethnic group in Cangyuan County and Ximeng County of Yunnan Province was explored. Results showed that there were 110 species of vegetable resources used by Wa people frequently, belonging to 40 families and 85 genera, containing 60 species of cultivated vegetables and 50 species of wild vegetables. Cultivated vegetables were divided into 53 traditional cultivars and 36 introduced cultivars. During 1985-2015, home-grown vegetable cultivars used by the Wa people increased, but the cultivars of traditional vegetables decreased. The traditional culture of the Wa people, characterized by diversified utilization of vegetables’ edible parts, eating habits, respect to ancestors, the “homology of medicine and food” and traditional seed reserve and exchange methods, played an important role in the conservation and utilization of vegetable germplasm resources. This paper also analyzed the possible loss and influence factors of traditional vegetable germplasm resources, and suggestions were proposed for strengthening the protection of the traditional ethnic culture, and subsequently, promotion of the protection and sustainable utilization of local traditional vegetable germplasm resources.

云南佤族传统文化对蔬菜种质多样性的影响

DOI:10.17520/biods.2016324

[本文引用: 1]

本文在实地调研的基础上, 对云南沧源县与西盟县传统蔬菜种质资源与佤族传统文化之间的关系进行了研究。结果表明: (1)佤族常用蔬菜110种, 隶属40科85属, 其中栽培蔬菜60种, 野生蔬菜50种。栽培蔬菜包括53个传统品种, 36个引进品种。(2) 1985-2015年来佤族种植蔬菜种类增多, 但传统蔬菜种类呈下降趋势。(3)佤族传统文化从食用蔬菜部位多样性、饮食习惯、祖先情怀、“药食同源”及传统留种换种方式等方面对蔬菜种质资源的保存与传承利用具有重要影响。本文还对传统文化与传统蔬菜种质资源的丧失及影响因素进行了分析, 提出应加强民族传统文化保护以促进当地传统蔬菜种质资源的保护与可持续利用。

Traditional knowledge and biocultural diversity: Learning from tribal communities for sustainable development in northeast India

DOI:10.1080/09640561003722343 URL [本文引用: 1]

Influence of national traditional culture on crop genetic diversity—Take an example of Kam Sweet Rice in Liping County of Guizhou Province

民族传统文化对农作物遗传多样性的影响——以贵州黎平县香禾糯资源为例

Conservation of biodiversity and cultural diversity are two sides of a coin: Xishuangbanna Dai's ecological culture as an example

DOI:10.17520/biods.2014121 URL [本文引用: 1]

生物多样性保护与文化多样性保护是一枚硬币的两面: 以西双版纳傣族生态文化为例

DOI:10.17520/biods.2014121

[本文引用: 1]

至今, 包括我国在内的国际社会在生物多样性保护上采取了多种行动计划, 但世界各国领导人在2002年于南非召开的联合国“世界可持续发展”峰会上所作的在2010年“国际生物多样性年”前扭转生物多样性快速丧失趋势的承诺至今都无法实现。究其主要原因, 除了没有解决好生物多样性的可持续利用外, 还在于所采取的多种保护行动中忽视了文化层面, 尤其是土著民族生态文化多样性的保护与应用。本文以地处滇南的西双版纳傣族热带雨林生态文化为例, 讨论了民族生态文化在生物多样性保护与持续利用上的重要作用, 即生物多样性保护与文化多样性保护是一枚硬币的两面, 相辅相成, 缺一不可。

On concepts and protection of traditional knowledge

DOI:10.3724/SP.J.1003.2009.08256 URL [本文引用: 2]

论传统知识的概念与保护

DOI:10.3724/SP.J.1003.2009.08256

[本文引用: 2]

近年来, 传统知识受到国际国内的广泛关注, 特别是与生物资源相关的传统知识保护问题在《生物多样性公约》等国际论坛已成为焦点议题。然而, 传统知识尚没有统一的定义。本文在分析相关国际公约有关传统知识的概念的基础上, 结合作者过去几年在中国民族地区的相关研究工作, 提出与生物资源保护与持续利用相关的传统知识可分为以下5类: (1)传统利用农业生物及遗传资源的知识; (2)传统利用药用生物资源的知识; (3)生物资源利用的传统技术创新与传统生产生活方式; (4)与生物资源保护与利用相关的传统文化与习惯法; (5)传统地理标志产品。本文还针对目前传统知识保护中存在的问题, 探讨了开展传统知识调查、整理、编目、继承、发展、保护和推广应用的各项措施, 并提出建立国家法规制度, 以确保公平公正地与地方社区和土著居民分享因利用传统知识而产生的惠益。

Action research on Tibetan sacred nature sites (SNS) conservation in Tibetan community in NW Yunnan

DOI:10.17520/biods.2019081 URL [本文引用: 1]

滇西北藏区自然圣境与传统文化驱动下的生物多样性保护

DOI:10.17520/biods.2019081

[本文引用: 1]

本研究旨在将滇西北藏区传统生态文化应用于社区生物多样性保护之中, 以推动社区参与式生物多样性保护和森林生态系统的修复。应用民族植物学和民族生态学的方法, 调查了位于白马雪山国家级自然保护区及周边地区的3个藏族村寨(巴珠、柯功、追达)的自然圣境与生物多样性分布状况及其生态服务功能等, 应用SWOT分析法和社区参与式保护途径, 开展了生物多样性保护示范活动。本研究结果表明, 社区保护生物多样性的主要驱动力来源于民族传统文化, 社区生计依赖于生物多样性, 保护自然圣境是社区水平保护生物与文化多样性及社区发展的重要途径。藏族自然圣境是基于传统信仰文化并经过长期实践建立和发展起来的有利于生物多样性保护的社区保护形式, 藏民社区长期遵从和实践自然圣境对生物多样性保护做出了重要贡献。