联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)于2021年10月在中国昆明召开, 这是联合国首次以生态文明为主题召开的全球性会议, 大会将制定《2020年后全球生物多样性框架》, 是继“爱知目标”后, 全球新的10年生物多样性保护行动计划。要更好地保护全球生物多样性, 人类不仅需要正确认知生物多样性的本质与规律, 还需要审时度势地发展生物多样性保护的载体, 以此提升生物多样性保护的社会价值和经济效益。

生物多样性研究以生物学、生态学和地理学为学科依托, 开展地球实体生命体(entity group)在形态、生理、行为等方面的调查与预测。地球实体生命体的类型一般包括: 与生命遗传相关的生命体多样性(diversity of life)和有机体多样性(diversity of organisms); 与自然生态过程和物种生境差异性相关的生态多样性(ecological diversity)、物种多样性(species diversity)与生境多样性(habitat diversity); 与区域类群分布特征和物种发展相关的分类学多样性(taxonomic diversity) (马克平, 1993)。

遗传多样性专注实体生命体的遗传结构与变异的探究, 往往与核酸的理化特征息息相关, 并衍生出以“基因库”为特征的研究载体。生境多样性专注动物、植物、昆虫群落的组织水平, 聚焦物种演化与维持机制的规律, 并衍生出以“种质库”为特征的研究载体。生态过程的多样性专注气候、地貌、土壤、水质、空气等环境变量的影响因素、变化过程与治理手段, 并衍生出以“生态库”为特征的研究载体。分类学多样性专注不同周期内同一地区可视物种的损耗状况、速率及成因, 并衍生出以“指标库”为特征的研究载体(McKenney & Kleserker, 2010)。

在全球可持续发展的大背景下, 全球生物多样性的研究与保护工作发生了极大的变化, 从依靠国家出资转向依靠社会资本, 其模式也由任务驱动转向市场驱动, 其形态由研究属性更强的“库”转向市场属性更强的“银行”。至此, “基因库”变为“生物组学银行”, “种质库”变为“生物种质银行”, “生态库”变为“生态银行”, “指标库”变为“生物多样性评估银行”。因此, 完善生物银行的结构框架、理顺生物银行的运作机制在当下具有理论与实践双重意义。

1 国内外生物银行发展概述

生物银行早在2009年就被美国《时代》杂志评为“改变世界的十大构想”之一, 其最大的功能就是系统和前瞻性地存储了大量稀有基因组或生物组织样本, 目前已成为全球个性化组学研究和组学产业化的支柱, 引领着全球生物医药及生态保护行业的走向。

1.1 国外生物银行的缘起与现状

生物银行并非以传统商业银行的现金、贵金属、债券、股票等金融资产的储备与管理能力为根基, 而是以细胞、血液、组织等生物样本的采集、保存、研究、应用的水平为核心竞争力。生物银行以“生物样本库”为基础业务形态, 最早起源于1949年美国海军样本库的建设, 发展于1987年美国国家肿瘤生物样本库(Cooperation Human Tissue Network, CHTN)的实践, 兴起于20世纪末信息科学管理与生命测序技术相结合的广泛应用, 成熟于21世纪世界各国有关生命医学、生态环保的战略部署, 先后产生了国际生物和环境资源库协会(International Society for Biological and Environmental Repositories, ISBER)、泛欧洲生物样本库与生物分子资源研究平台(Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure, BBMRI)、中东和非洲生物银行学会(EMEA Society for Biological Bank, ESBB)、英国生物银行(UK Biobank)、卢森堡联合生物样本库(Integrated BioBank of Luxembourg, IBBL)及卡罗林斯卡医学院样本库(KI Biobank)等全球知名的生物银行载体(Garcia et al, 2018)。

近年来, 全球生物样本库市场的需求量每年以约30%的速度增长, 市场规模向万亿美元进发, 西方发达国家与一些新兴发展中国家开始加快生物银行的建设步伐。以欧洲生物银行建设与发展为例, 欧盟框架计划(Framework Programme, FP)是欧洲最大的研究与创新支持计划, 被欧盟视为保持全球知识经济领导地位、增强欧洲全球技术竞争力的重要财政工具。当前正在实施的FP8成为欧盟有史以来最大的研究资助计划, 在过去的7年(2014-2020)有800亿欧元投入“地平线2020项目” (Horizon 2020), 该项目旨在支持欧盟卓越科学计划、竞争性行业崛起以及应对社会挑战(social chalenges, SC)三个议题。其中, 应对社会挑战第一款侧重于“健康、人口变化和社会福祉” (SC1), 致力于生物医学研究中的热点主题, 其预算高达74.72亿欧元(Kinkorová & Topolčan, 2018)。而BBMRI自受到FP7资助后, 于FP8 (2021-)再次成为SC1项目优先级资助的对象; 7年间, BBMRI运营和开发了泛欧分布式研究基础设施, 促进了欧盟内部生物资源和相关数据的综合利用, 支持了全球其他生物银行高质量的生物分子和生物医学的研究(Argudo & Domènech, 2020)。

1.2 国内生物银行的缘起与现状

中国生物银行的雏形源于1994年中国科学院建设的中华民族永生细胞库。从1996年开始, 先后兴建了国家级的肿瘤组织库、脐带血造血干细胞库、重大疾病临床与样本资源库、人群队列样本库、免疫细胞库等(Chen et al, 2015)。最具有代表性的类生物银行资源库是成立于1996年的北京肿瘤医院临床肿瘤研究所的临床肿瘤库, 重点收集人类常见肿瘤组织标本和肿瘤邻近组织, 并把这些组织血液中分离出来的血清和血浆进行二次收储, 在10年内就获得了50万份样本数据, 为中国生物银行资源库建设提供了良好的实践经验(Cheng et al, 2013)。受其经验的启发, 类生物银行资源库在新千年后呈现爆发式增长的态势, 其中名气较大的是2001年成立的华南肿瘤学国家重点实验室, 这是中国最大的肿瘤库之一, 其特色是除了常规的组织、血液与细胞等样本的收集外, 还系统地将蛋白质、DNA、RNA进行收储, 目前拥有的样本已超过100万份。与之组织形式类似且具有代表性的省域类生物银行还包括: 天津肿瘤组织库(TMUCIH Cancer Biobank, 2004年)、浙江癌症医院肿瘤库(2007年)、江苏启东市肝癌研究所生物库(2011年)等(Gan et al, 2015)。

“十一五”期间, 随着国家863计划“常见重大疾病全基因组关联分析和药物基因组学研究”的布局, 中国类生物银行资源库开始转向市场价值更高的重大疾病遗传病因的探索与重大疾病靶向药的研制。至此, 兼顾社会效益与经济效应的中国生物银行的雏形开始显现, 其中较为著名的商业化生物银行当属全球最大的基因测序服务中心“诺禾致源”以及由“华大基因”领导的深圳国家基因库(简称国家基因库)等基因组学共性技术载体(Song et al, 2015)。而真正将生物样本库与社会资本进行融合并开发利用是国家“十二五”规划时期, 这源于新一代测序技术的基因组学成为国家“十二五”科技规划的重点研发内容, 而生物医药又成为中国战略新兴产业中最受地方政府青睐的热门行业。“十三五”期间, 在中国生物银行样本库建设经验与样本积累的基础上, 一些区域性的生物银行联盟开始出现。如2019年, 在创投资源丰富的深圳, 由中国国家疾控中心(CCDC)牵头14家具有生物样本库建设与管理资质的单位组建了粤港澳大湾区科技基础资源共享联盟, 为中国国家级生物银行建设以及世界级别的动植物、微生物生物样本库、组学数据库建设奠定了坚实的基础(乐晶晶等, 2020)。

1.3 国内外生物银行发展的共性症结

国内外生物银行面临的共性症结有3个方面: (1)类生物银行资源库功能同质化严重。类生物银行基本都利用了医院这种区域性或专业性的垄断地位的机构来建立自己的疾病库, 其主要用途为科学研究, 缺乏有效的商业化运作。(2)生物银行的内涵和外延急需拓展。当前, 生物银行的分类高度聚焦在以人类为核心的组学研究与组学产业化领域, 忽略了“生物圈”中所有组学本底数据的开发价值与利用潜力, 这也客观反映出生物银行要实现可持续发展任重而道远的现状。(3)类生物银行的维护难度较大。类生物银行非营利性或营利水平较低的资源库需要政府的长效资金支持, 以此缓解其研究周期短和建设周期长之间的矛盾; 政府一旦缩减资金支持力度, 类生物银行的前期积累很容易“烂尾”。因此, 生物银行产业链布局与产业系统完善依然需要对国内外不同种类、典型性生物银行的基本特征与运营模式展开进一步归纳与总结。

2 国内外生物银行的种类、特征与运营模式

如将生物银行的资源库视为经营性资产, 那么生物银行可被定义为一个商业概念性十足的、人与自然环境和谐发展的新兴产业化载体, 它以传统银行的资产评估与信贷授信业务为依托, 引入了人与动植物基因测序、生物(生态)资源开发利用、濒危(或区域特色)物种资源保育、生物多样性监测与预警等4类技术型业务模块, 同时兼顾了绿色金融与绿色扶贫的基本属性。其中, 人类与动植物基因测序目前是生物银行常见的业务形态, 衍生出“人类基因组银行”和“动植物种质银行”两种业务模式, 构建了生物银行发展的底层技术, 兼顾了以生物(生态)资源开发利用以及以濒危(或区域特色)物种资源保育为主营业务的“生态银行”建设。同时, 随着全球城市化进程的推进, 绿色可持续发展理念深入人心, 一种“泛”生物银行上且与商业资本绑定的生物多样性调查、评估、监测与预警业务悄然兴起, “生物多样性银行”建设开始走上历史舞台。

2.1 人类基因组银行的运营模式与实践案例

不受时空限制的外向型数据驱动模式是人类基因组银行的主要特征, 本质是技术外包式的共性技术平台, 其最主要的盈利方式是通过收集、存储人体生物样本以及相关的临床资料(如组织、血液、细胞、DNA、器官等), 并将其整理成医学研究机构、制药企业、政府医疗部门急需的医学数据, 减少中试实验、产品研发中所消耗的调研成本与时间成本, 为甲方提供支撑区域性健康战略的精准靶向方案。

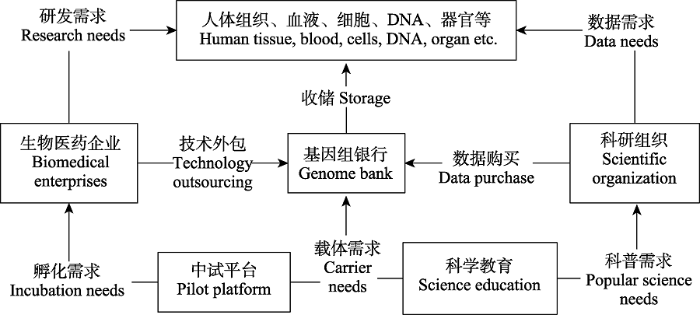

此外, 人类基因组银行还承载着两个附属功能: (1)成为产教型科研组织有关生命科学基础教育的实践载体; (2)成为生物医药企业技术成果的中试场地(图1)。从实践来看, 虽然国外的人类基因组银行起步较早, 但国内相关领域的建设并未被拉开差距。

图1

国外最知名的生物银行有英国生物银行(UK Biobank)、德国莱比锡生物银行(Leipzig Medical Biobank)与美国梅奥诊所生物银行(Mayo Clinic Biobank)。英国生物银行是迄今世界上种类最全、规模最大的人类信息资源库, 其生物样本仓储存了超过1,500万种生物信息样本, 其图像扫描中心还收录了脑部、心血管、骨骼等高清晰度的典型性图像样本, 这些数据为科研人员在遗传学与流行性病学两个领域提供了崭新的思考方式和研究方向, 为全球人类健康奠定了重要基础(Bycroft et al, 2018); 德国莱比锡生物银行的优势在于其先进的储存技术, 储存生物样本的精细化分类水平高, 涉及-80°的核酸样本、-130°的细胞、蛋白质样本和-150°的血细胞样本等, 同时其生物样本提取的物理空间可始终保持在-110°, 这使其样本数据质量极高、可靠性极强, 目前已为全球350项重要医学研究项目提供了数据支撑(Baber & Hummel, 2019)。梅奥诊所生物银行是依托全球著名的美国梅奥诊所(Mayo Clinic)雄厚的科研实力与丰富的临床经验建立而成, 它是美国政府“精准医学计划”的重要组成部分, 美国政府在其建设初期就资助了1.3亿美元, 因而它最大的优势来源于政府主导的样本采集与资源交换、临床研究与数据共享网络, 这个开放式网络涉及全美4,000家医院(其中覆盖全美就医规模最大的前20家医院), 这无疑推进了其关联医院的研究实力与诊治效率(Olson et al, 2019)。

国内北、中、南三个区域各有一个代表性的生物银行, 分别是北京中关村生物银行、上海张江生物银行以及深圳华大基因科技有限公司(简称华大基因)。北京中关村生物银行于2016年年底成立并于2017年正式运营, 是国内首家以“生物银行”命名的民营组织, 致力于用大数据的方法治疗罕见病, 通过收集罕见病医学样本并与全球罕见病医学平台进行数据共享和交换, 旨在解决罕见病研究样本小、组学数据缺乏的困境, 但目前仍在发展的初期阶段, 仅获得天使轮投资(师毅, 2019)。上海张江生物银行是由张江区管委会立项、国资科技型企业牵头承担的张江科学城重要项目, 于2017年投入运营,比中关村生物银行投入规模更大、智能化水平更高、综合研究能力更强。除基础的生物样本收集和储存功能以外, 它还建立了生物样本信息模拟的实验室, 并即将建成全国首个虚拟生物样本库(叶扬等, 2017)。华大基因虽然从未以生物银行命名, 但却拥有与“生物银行”业务板块较为一致的产业链体系, 目前也是国内从事人类基因库科技研发与应用的品牌企业, 其业务开展极为多元化, 不仅涉及罕见疾病、动植物、微生物全领域基础测序, 还为甲方提供了如基因组研究、高精度医学仪器制造(测序试剂和影像平台)等高技术供应链服务, 近年来保持了较好的盈利水平(苟尤钊和林菲, 2015)。

2.2 动植物种质银行的运营模式与实践案例

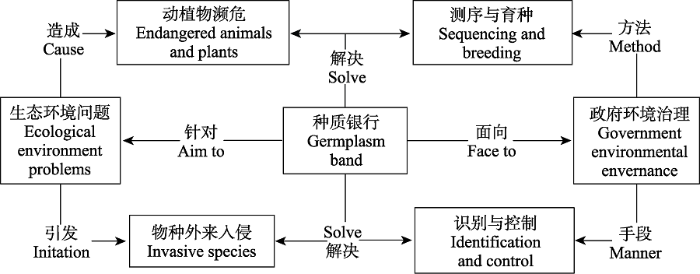

受特定时空限制的内向型需求驱动模式是动植物种质银行的主要特征, 与人类基因组银行不同, 它更聚焦代表性动植物及微生物的信息样本普查与测序, 并提倡在中试平台上进行早期小规模的实践活动。从甲方客户来看, 动植物种质银行的服务对象多来自于特定的区域政府, 旨在帮助他们解决生态资源衰退所引发的区域性物种丧失以及外来物种恶性入侵造成的生物多样性失衡等问题。从运营特征来看, 动植物种质银行种质样本的存储环境要求(-20°)远低于人类基因组银行, 但其收集(普查)手段往往通过主动的区域生态本底数据的调查来实现, 这比人类基因组银行随机输入样本数据更为可靠和更有针对性。从技术输出来看, 动植物种质银行更偏向于应用研究, 即专注特定区域种质样本生存条件、遗传机制、培育改良、救助保育、识别监控等方面的技术储备与更新迭代, 为区域绿色可持续发展提供坚实的技术保障(图2)。

图2

国内外动物种质银行的典型案例并不多, 而植物种质银行的实践则较为丰富, 如美国的国家植物种质系统(National Plant Germplasm System, NPGS)、英国邱园(Gardens Kew)的“千年种子库”、澳大利亚植物银行(Plant Bank)等。国外目前最具有影响力的动植物综合性种质银行为日本国家农业科学研究所的基因银行(NIAS Gene-bank), 它是日本1985年国家植物、微生物和动物遗传资源的收集保存计划的重要载体, 旨在解决日本生态问题背景下的食品安全风险, 自成立至今已完成了对日本主要经济作物DNA样本的全测序, 收录样本91万余份, 在此基础上培育水稻、小麦、大麦、大豆、果树、蔬菜等新品种22.4万余份; 同时, 日本农业科学院(Nation Institute Agrobiological Science, NIAS)已保存日本常见的植物病原及食品微生物(细菌、真菌、酵母和病毒等) DNA 3.3万余份; 此外, NIAS还保存了全日本濒危动物DNA约1,900份。基于可持续发展议题, NIAS积极向全球提供部分热带与亚热带经济作物的样本数据, 甲方只需在线花费很少的费用就可以获得(Takahashi et al, 2005)。国内目前最具有影响力的种质银行是中国西南野生生物种质资源库, 它是全亚洲最大的野生生物种质资源的“诺亚方舟”, 保存了中国野生植物种子、重要野生植物的离体材料和DNA材料、重要动物的细胞器和重要微生物菌株等遗传材料, 至今已收录各类种质资源21,666种225,522份/株(条)。同时, 中国西南野生生物种质资源库还是中国重要的种质研究基地, 已建成智能植物志核心元素(DNA条形码库), 收录了中国近万种重要植物的12万个DNA条形码及其物种信息。此外, 中国西南野生生物种质资源库还是中国重要的科学培训基地, 迄今已对近2,000名各级自然保护区的工作人员进行了生物多样性保护理论和种子采集保藏技术的培训(周桔等, 2021)。

2.3 生态银行的运营模式与实践案例

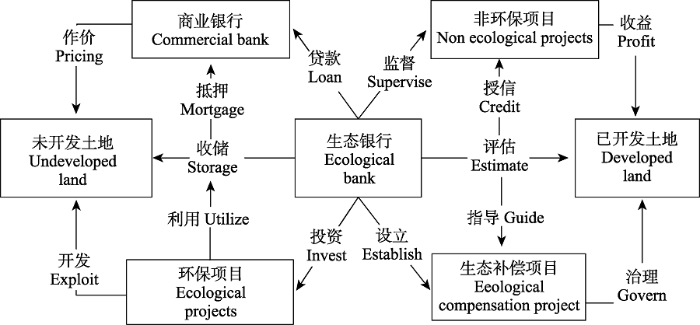

生态银行与技术要求较高的人类基因组银行和动植物种质银行不同, 它是一种新兴的优质生态资源流转的金融驱动方式, 自然资本与金融资本结合的发展模式是其最大特色。作为分散零碎的生态资源和产业投资商与运营商之间的中介平台, 生态银行针对环境资源未破坏、“碳中和”能力较强但缺乏驱动机制的未开发/欠开发区域进行人才、技术与资本的快速重组。从运营方式上看, 生态银行在区域政府的监督下, 通过租赁、入股、托管、赎买等多种方式将碎片化生态资源的集中收储和规模化整治, 转换成连片优质高效的资源包, 并委托运营商进行经营。从盈利手段上看, 生态银行具备了绿色金融的雏形(图3): 一方面, 通过对未开发土地的收储、作价与抵押换得银行贷款, 贷款资金及土地资源(银行以股权形式参股)二次投入到具有市场潜质的环保项目中, 以提升地区商业环境吸引力, 保障环保项目稳定的盈利水平; 另一方面, 通过对已开发土地的实际损耗进行评估, 并向非环保项目的受益方进行授信, 然后根据授信额度提取一定比例的项目收益, 该收益用于设立补偿已损坏土地的新项目, 以此保障地区生态环境的可持续发展。

图3

生态银行的最大优势是提升了生态资源的承载力、使用与转化效率, 同时缓解了政府投入压力、降低了政府债务风险。生态银行是中国特色社会主义建设中的实践产物, 在助力中国脱贫攻坚、乡村振兴方面得到了很好的应用。如福建南平市率先进行了生态银行的试点, 将区域优质生态资源与社会资本结合形成了“森林生态银行” (补偿项目)、“文化生态银行” “建盏生态银行” “古厝生态银行”等多种运作模式, 先后打造出属于自己的产品与文化IP, 成功带动南平市旅游业营收同比增长21.3% (958亿, 2019年), 这也成为“绿水青山”向“金山银山”转变的实践典型(刘耕源等, 2021)。

2.4 生物多样性银行的运营模式与实践案例

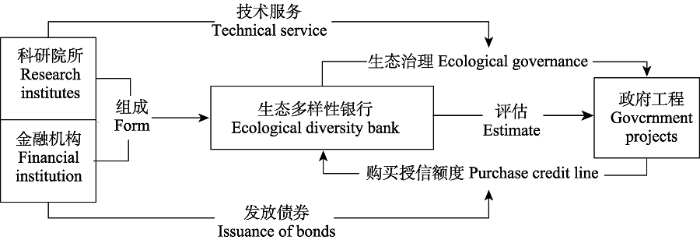

生物多样性银行是绿色金融的主要形态, 主要运用在经济发达的地区, 它与生态银行最大的不同就是绑定了实体金融机构与科研院所, 其评估对象往往是政府主导的工程类项目, 且评估范围较生态银行更广。作为第三方专业的授信与评级机构, 生物多样性银行通过对某一个区域政府主导的生态资源消耗型项目进行评估与授信获得盈利, 其本质是通过环境破坏与环境治理、投入成本与产出收益两个维度的博弈获得两个高附加值的固定收益及增值收益, 即项目环评中的咨询评价收益、利用企业购买授信额度和所缴纳保证金的投资收益, 上述两项收益又在担保、补偿、恢复、拓展区域生物多样性的基础活动中得到了二次收益的机会。其运营模式如图4所示。

图4

目前全球大约有108个国家涉及生物多样性银行的核心业务, 在咨询评估中多以“无净损失” (又称零净损失, 指通过生态补偿使生态损耗的总面积不减少)机制为主要评价方法。从实际运用上看, 这种机制的优劣势非常明显, 优势在于易快速置换出金融资本, 劣势在于在环境保护中的作用不够理想。从美国保护区银行、澳大利亚新南威尔士生物银行两个较为知名的生物多样性银行对美国河流和湿地的生态系统、欧洲潮汐泥滩和池塘、澳大利亚森林的研究案例上看, 湿地生态系统生物多样性补偿易实现中和(零损); 而对林地则不可能, 因为其生态结构发生了不可预测/难以预测的改变(Kumaraswamy & Udayakumar, 2011)。从生物多样性银行提供的监测手段上看, 通过GIS遥感技术对测评区林地、水源、土壤宏观图像按区域损耗, 并配合“无净损失”的评价机制进行作价补偿是现行惯用的方法, 但这种方法也不利于观察生态环境的微观变化及延续过程。因此, 未来将生物多样性银行与种质银行进行业务融合有可能成为赢得区域政府、资本市场青睐的有效途径(Bull et al, 2018)。

3 生物银行未来的机遇与挑战

全球生物银行要成为生物多样性研究与保护的重要载体还需要克服五大共性问题, 这也将成为全球生物银行发展的机遇与挑战。

(1)建设层面的顶层设计。由于生物银行在建设层面的准入门槛较高, 在人力、结构、关系、资本方面都需要大规模、持续性的投入, 因此在建设初期就需要进行顶层设计, 一般涉及政府治理水平、资源供给能力、区域发展战略的匹配与论证, 区域技术人才、政策红利、产业资本的引入与导流, 区域生物安全、信息安全与债务安全的承载力评估与风险防控等三项主要工作的规划制订。

(2)研究层面上的知识产权权属。由于生物银行主要以样本测序共性技术及数据分析通用技术的供给为盈利模式, 在样本使用中涉及生物银行、政府科研机构、企业研发部门等多方主体, 其不同领域的产出成果将面临知识产权保护范围、权利归属、利益分享等重要议题, 这些问题的解决是激励生物银行发展、为其营造良好发展环境的现实需求。

(3)应用层面的科技伦理。由于对生物样本进行基因测序及储存是生物银行的主要工作, 因此最容易触碰动植物细胞系编辑、制造与改造基因编辑等违反道德伦理的红线, 特别是在研究人员职业素养缺失、基因编辑市场隐性需求巨大、政府监管滞后与失灵的三重压力冲击下, 生物银行有可能反而成为扰乱社会稳定、危及人类健康、破坏生态安全的助推器。

(4)管理层面的通用标准。以中国为例, 尽管已出台《中国生物样本库与建立指南》《生物样本库质量和能力通用要求》等多个生物银行建设与行动指南, 但针对不同区域、不同种类、不同业务的实施细则依然难产, 导致生物样本在采集、处理、注释、储存、审查、包装、运输、使用、监督、推广与销毁等多个环节难以形成通用标准, 造成管理无序、低水平、低效率重复现象时有发生。

(5)产业层面综合衍生品的设计。由于生物银行形式与种类的多样性, 其未来发展需要具备将现有单一线性业务模块进行整合的能力, 使之演变成集生物信息数据战略储备和综合性科学研究、核心技术外包研发及共性技术平台配套服务、区域濒危生物种群的治理方案、区域生物多样性预测模型及防控系统的开发、生态开发中的评估、授信、担保与投资于一体的综合性商业服务载体。

4 生物银行发展的政策建议

根据生物银行所面临的五大共性问题, 本文提出了对应的政策建议:

(1)加强生物银行的顶层设计, 以面向国家生物安全重大战略需求与生物产业创新发展为导向, 制定集生物保存技术、生物组学与功能学技术、分子生物实验技术于一体的技术发展路线图, 完善生物银行间的技术合作机制与人才培养模式, 打破阻碍生物银行间资源共享、互换的壁垒, 为国家生物安全提供重要的技术、数据与载体支撑。同时, 将生物银行纳入战略性新兴产业生物产业的子目录中, 利用政府引导基金与社会资本相结合的方式合理制定生物银行的经营业务与发展规模, 形成强有力的造血机制, 保障生物银行的可持续发展。

(2)形成国家生物银行知识产权保护的新格局, 具体措施包括: (i)设立生物银行知识产权法院, 加快以生物遗传资源为核心的知识产权立法建设, 明确生物银行资源权属与利益分享的基本权利; (ii)研判与梳理生物遗传资源核心技术清单, 编制生物遗传资源使用与交换手册, 鼓励区域间成立生物银行自治联合体, 共同维护、监督生物遗传资源的研发、使用与交易规范; (iii)充分借鉴国外生物银行知识产权防御性保护措施, 做好相关情报资料的检索与收集工作, 最大范围地探索生物遗传资源的专有性、特殊性与可保护性。

(3)从技术层面与制度层面出发, 建立政府、社会与生物银行共同参与管理的生物安全伦理体系。在技术层面, 要利用大数据、人工智能、区块链等新兴技术对生物遗传资源的使用过程进行存证, 对生物遗传资源的滥用或缪用进行准确的追溯与严厉的处罚, 保障生物银行遗传资源在研究、开发与应用中的合理使用; 在制度层面, 对生物遗传资源进行分类分级, 对高级别资源的使用施行严格的备案制度; 同时, 还要建立生物银行从业人员的道德审查的动态机制, 并向从业者提供常态化的行为准则培训, 使他们树立正确的科技伦理观。

(4)成立国家和地区生物银行标准化委员会, 针对生物银行的管理与服务体系建立生物银行ISO 90000系列的达标与资质认证标准, 进一步探索生物银行的建设与验收、从业人员的审查与培训、生物仪器的操作与维护、库存资源的储存与销毁、生物资源样本的交易与运输的标准化模式; 针对生物银行的研发与应用体系完善生物银行ISO 20387的国际通用标准, 进一步规范生物遗传数据的采集与存证、生物遗传技术的研究与中试、生物产品开发的条件与要求等标准化流程, 为生物银行走向标准化、规划化道路奠定坚实的基础。

(5)推进生物银行产业领域的细分工作、加快生物银行产业应用版图的规划设计。重点培育以生物组学、合成生物学、测序科学为核心的产业技术, 探索以战略性生物资源储备、生物多样性大数据分析、精准医学技术服务为基础的产业路径, 聚焦生物银行不同类型产品的研发、中试、应用与推广的全过程, 对具有市场潜力的技术与产品提供融资担保与融资服务; 同时, 在资本优势较为明显的地区, 以项目为驱动对生物银行的业务进行主动重塑, 以增强生物银行产业的内循环动力, 形成生物银行产业链与供应链稳定的双螺旋结构。

参考文献

The reconfiguration of biobanks in Europe under the BBMRI-ERIC framework: Towards global sharing nodes?

DOI:10.1186/s40504-019-0096-3 URL [本文引用: 1]

Nussbeck and Cornelia Specht

DOI:10.1089/bio.2019.0042 URL [本文引用: 1]

Data transparency regarding the implementation of European ‘no net loss' biodiversity policies

DOI:10.1016/j.biocon.2017.12.002 URL [本文引用: 1]

The UK biobank resource with deep phenotyping and genomic data

DOI:10.1038/s41586-018-0579-z URL [本文引用: 1]

Privacy and biobanking in China: A case of policy in transition

DOI:10.1111/jlme.12315 URL [本文引用: 1]

Chinese biobanks: Present and future

DOI:10.1017/S0016672313000190

PMID:24629460

[本文引用: 1]

As the demands of scientific research and application for specimens increase rapidly, biobanks in China have been springing up over the recent years. This paper summarizes Chinese biobanks through investigation and survey on operative, managerial, ethical conditions and challenges of biobanks. At present, hospitals and research institutes in China set up and operate most of the biobanks, collecting human specimens to support clinical and scientific research. With the development of bio-industry and arrival of the big data era, biobanks need not only collect and store human and non-human specimens but also to manage the big data associated with these specimens.

Chinese biobanking initiatives

DOI:10.1089/bio.2014.0096 URL [本文引用: 1]

Impact of biobanks on research outcomes in rare diseases: A systematic review

DOI:10.1186/s13023-018-0942-z URL [本文引用: 1]

A study on the new type of research institutes based on the perspective of innovation value chain

基于创新价值链视角的新型科研机构研究

Biobanks in Horizon 2020: Sustainability and attractive perspectives

DOI:10.1007/s13167-018-0153-7 URL [本文引用: 1]

Biodiversity banking: A strategic conservation mechanism

DOI:10.1007/s10531-011-0020-5 URL [本文引用: 1]

Living biobank: Current development and ethical considerations

生物样本活库发展现状及伦理问题探讨

Research on eco-bank operation mechanism and localtransformation: A case study

生态银行运行机制与本土化改造研究: 案例实证

On the concept of biodiversity

试论生物多样性的概念

Policy development for biodiversity offsets: A review of offset frameworks

DOI:10.1007/s00267-009-9396-3

PMID:19924472

[本文引用: 1]

Biodiversity offsets seek to compensate for residual environmental impacts of planned developments after appropriate steps have been taken to avoid, minimize or restore impacts on site. Offsets are emerging as an increasingly employed mechanism for achieving net environmental benefits, with offset policies being advanced in a wide range of countries (i.e., United States, Australia, Brazil, Colombia, and South Africa). To support policy development for biodiversity offsets, we review a set of major offset policy frameworks-US wetlands mitigation, US conservation banking, EU Natura 2000, Australian offset policies in New South Wales, Victoria, and Western Australia, and Brazilian industrial and forest offsets. We compare how the frameworks define offset policy goals, approach the mitigation process, and address six key issues for implementing offsets: (1) equivalence of project impacts with offset gains; (2) location of the offset relative to the impact site; (3) "additionality" (a new contribution to conservation) and acceptable types of offsets; (4) timing of project impacts versus offset benefits; (5) offset duration and compliance; and (6) "currency" and mitigation replacement ratios. We find substantial policy commonalities that may serve as a sound basis for future development of biodiversity offsets policy. We also identify issues requiring further policy guidance, including how best to: (1) ensure conformance with the mitigation hierarchy; (2) identify the most environmentally preferable offsets within a landscape context; and (3) determine appropriate mitigation replacement ratios.

Characteristics and utilisation of the Mayo Clinic Biobank, a clinic-based prospective collection in the USA: Cohort profile

DOI:10.1136/bmjopen-2019-032707 URL [本文引用: 1]

Zhongguancun “Biobank”: The hope of storage future

中关村“生物银行”: 存储未来的希望

Turning point: Biobanking in China and the future of translational research

DOI:10.1089/bio.2014.0098 URL [本文引用: 1]

A chicken linkage map based on microsatellite markers genotyped on a Japanese Large Game and White Leghorn cross

A detailed linkage map is necessary for efficient detection of quantitative trait loci (QTL) in chicken resource populations. In this study, microsatellite markers isolated from a (CA)n-enriched library (designated as ABR Markers) were mapped using a population developed from a cross between Japanese Game and White Leghorn chickens. In total, 296 markers including 193 ABR, 43 MCW, 31 ADL, 22 LEI, 3 HUJ, 2 GCT, 1 UMA and 1 ROS were mapped by linkage to chicken chromosomes 1-14, 17-21, 23, 24, 26-28 and Z. In addition, five markers were assigned to the map based on the chicken draft genomic sequence, bringing the total number of markers on the map to 301. The resulting linkage map will contribute to QTL mapping in chicken.

Biobank: A new model of intensive biological sample bank

生物银行: 集约化生物样本库新模式

Strengthen ex situ conservation of plants and promote protection and utilization of plant resources

加强植物迁地保护, 促进植物资源保护和利用