|

|

||

|

土壤类型和地下水埋深对黄河三角洲典型盐沼植物群落空间分异的影响

生物多样性

2024, 32 (2):

23370-.

DOI: 10.17520/biods.2023370

目前对黄河口盐沼和贝壳堤盐沼植被带状分布序列分异的水盐耦合机制仍不清楚。为了更好地保护与利用黄河三角洲典型盐沼生态系统, 本研究以黄河三角洲7种常见植物组成的群落为研究对象, 采用温室模拟控制实验, 探究了两种常见土壤类型(贝壳砂土壤和滨海潮土)和8个地下水埋深水平(10 cm、20 cm、30 cm、40 cm、50 cm、60 cm、70 cm和80 cm)对实验群落特征和表层土壤物理特性的影响。结果表明: (1)与滨海潮土相比, 贝壳砂土壤能维持更高的植物丰富度和Shannon-Wiener多样性, 植物丰富度在贝壳砂土壤随着地下水埋深的增加呈单峰变化, 而在滨海潮土无显著变化; (2)随地下水埋深的增加, 贝壳砂土壤植物群落由盐生群落逐步变为中旱生植物群落类型, 而滨海潮土始终为盐生植物群落类型; (3)贝壳砂土壤表层含水量显著低于滨海潮土, 随着地下水埋深的增加, 贝壳砂土壤表层含水量呈“凹”型变化, 而滨海潮土表层含水量呈线性递减变化; (4)滨海潮土表层含盐量显著高于贝壳砂土壤, 随着地下水埋深的增加, 贝壳砂土壤表层含盐量呈双峰变化, 而滨海潮土无明显变化。综上所述, 不同土壤类型和地下水埋深决定了不同的水盐运移规律, 从而产生了不同生境类型, 这是黄河三角洲典型盐沼——黄河口湿地和贝壳堤湿地植物群落分异和生物多样性维持的主要机制。  View image in article

图4

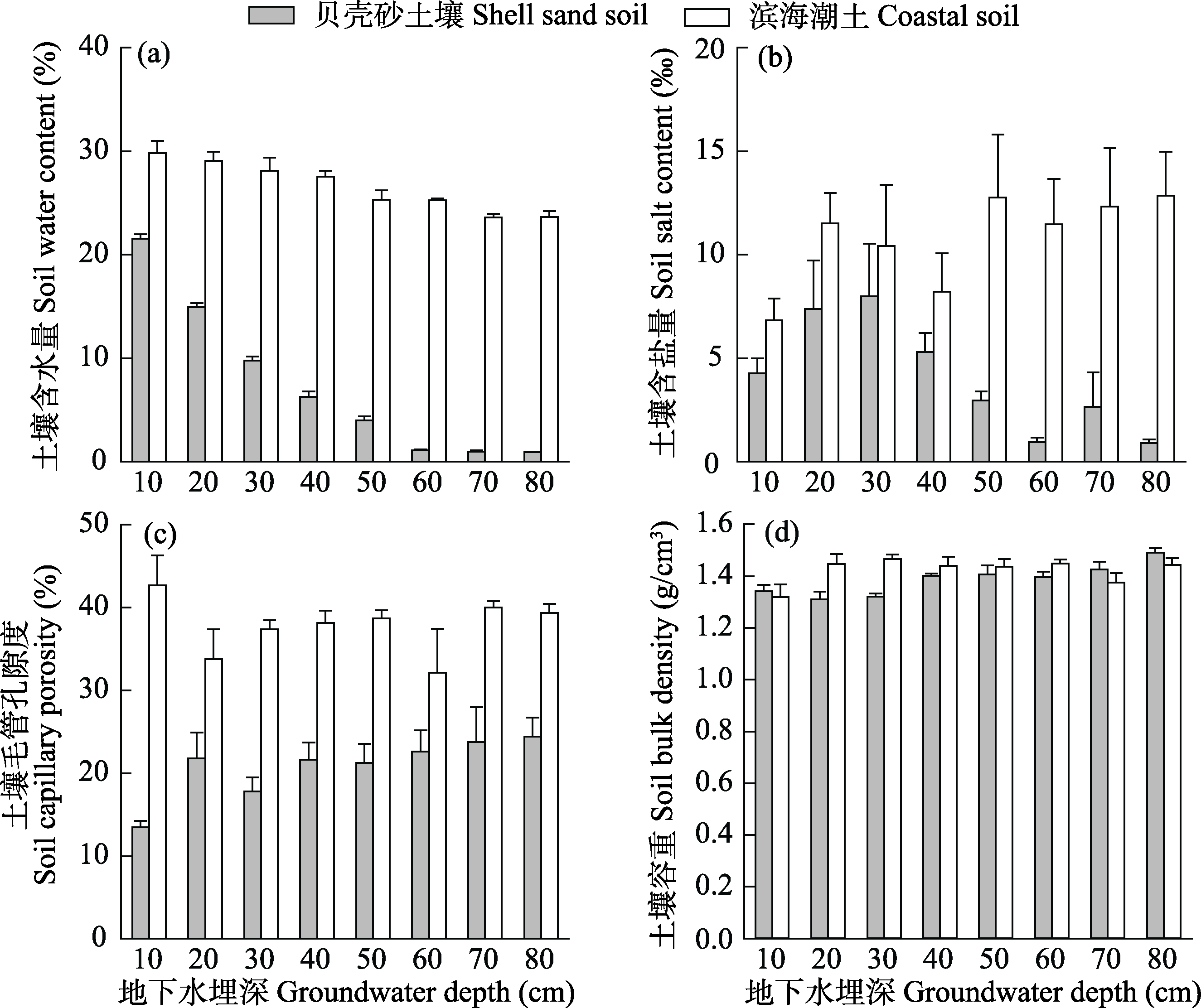

土壤类型和地下水埋深对表层土壤物理性质的影响(平均值 + 标准误)

正文中引用本图/表的段落

土壤类型和地下水埋深对表层含水量存在显著的交互作用(F7,64 = 130.1, P < 0.001): 虽然滨海潮土和贝壳砂土壤表层含水量均呈先递减后不变的规律, 但贝壳砂土壤表层含水量在地下水埋深达到60 cm后保持不变, 而滨海潮土表层含水量在地下水埋深达50 cm后保持不变。滨海潮土表层含水量显著高于贝壳砂土壤(F1,64 = 5,675.9, P < 0.001), 地下水埋深对表层含水量影响显著(F7,64 = 247.7, P < 0.001), 随着地下水埋深增加, 表层含水量呈先递减后保持不变的规律(表3, 图4a)。

土壤类型和地下水埋深对表层含盐量有显著交互作用(F7,64 = 4.0, P = 0.001): 随着地下水埋深增加, 贝壳砂土壤表层含盐量呈现双峰变化趋势, 分别在地下水埋深为30 cm和70 cm时达到峰值, 而滨海潮土表层含盐量在各地下水埋深保持不变。滨海潮土表层含盐量显著高于贝壳砂土壤(F1,64 = 73.2, P < 0.001), 而地下水埋深对表层含盐量无显著影响(F1,64 = 1.7, P = 0.118; 表3, 图4b)。

土壤类型和地下水埋深对表层毛管孔隙度有显著交互作用(F7,64 = 2.5, P = 0.026): 滨海潮土表层毛管孔隙度显著高于贝壳砂土壤(F1,64 = 163.6, P < 0.001), 地下水埋深对表层毛管孔隙度影响不显著(F7,64 = 1.0, P = 0.493; 表3, 图4c)。

土壤类型和地下水埋深对表层土壤容重也有显著交互作用(F7,64 = 3.5, P = 0.003): 滨海潮土容重显著高于贝壳砂土壤(F1,64 = 6.1, P = 0.016), 地下水埋深对土壤容重有显著影响: 随着地下水埋深的增加, 土壤容重递增(F7,64 = 3.9, P = 0.001; 表3, 图4d)。

此外, 本研究发现贝壳砂土壤植物丰富度随地下水埋深的增加呈现单峰变化规律, 峰值出现在60 cm, 而滨海潮土植物丰富度不受地下水埋深的影响。这说明在10-80 cm地下水埋深范围内两种土壤类型的植物丰富度出现了显著的变异现象。就贝壳砂土壤植物丰富度而言, 本研究结果和Zhao等(2015)对贝壳堤向陆侧野外植物调查的结果一致。滨海潮土植物丰富度不随地下水埋深变化的原因可能是黄河三角洲地区地下水埋深的平均深度为1.14 m (姚荣江和杨劲松, 2007), 按照Xia等(2016)对黄河三角洲地下水水位的划分依据, 本研究选用的10-80 cm地下水埋深属于浅层埋深水平, 在该范围内毛细作用能使地下水到达土壤表面, 土壤盐分而不是水分是限制植物生长与分布的关键因子。这与本研究显示的10-80 cm地下水埋深对滨海潮土盐分含量的影响不显著相吻合(表3, 图4b), 较高的土壤盐分使得滨海潮土植物群落丰富度维持在较低水平。综上所述, 水盐异质性是贝壳砂土壤生境生物多样性维持的重要原因, 而水盐同质性是导致滨海潮土生境生物多样性较低的主要因素。

本研究结果表明, 贝壳砂土壤表层含水量和地下水埋深存在凹型变化规律(表4, 图4a)。这与付战勇等(2017)对贝壳堤水分空间分布的野外调查结果类似: 在地下水埋深较浅的区域, 贝壳砂土壤能得到地下水的有效补给, 随着贝壳砂土层厚度的增加, 地下水位相对增加, 贝壳砂土壤表层含水量显著降低, 尤其是滩脊地带表层含水量最低, 形成干旱生境, 生长着大面积的耐旱树种——酸枣。另外, 贝壳砂土壤盐分随着地下水埋深的增加表现出双峰变化规律(表4, 图4b), 这与前人对贝壳堤盐分空间分布的野外调查结果类似(董林水等, 2016; Fu et al, 2020)。可能的原因是在滨海盐沼生境, 矿化度较高的地下水是表层土壤水分和盐分的主要来源, 地下水分和盐分在土壤中的传输具有同步性, 贝壳砂土壤颗粒组成以粗砂为主, 毛细作用力弱, 较深的地下水难以到达地表, 盐分也无法在贝壳砂土壤表层聚集(Chen et al, 2022)。因此, 随着地下水埋深增加, 贝壳砂土壤形成了由盐生生境到旱生的连续环境梯度(Chen et al, 2019; 任冉冉等, 2020; Xia et al, 2020)。Chen等(2019)采用温室控制实验研究了贝壳砂和滨海潮土不同混合比例对水分和盐分分布的影响, 发现随着贝壳砂含量的增加, 混合土壤水分和盐分的提升作用显著降低。这说明贝壳砂能改变滨海盐沼水盐运移规律, 进而形成更加异质的水盐生境, 影响植被的生长与分布, 从而产生植物群落分异。

滨海潮土表层含盐量显著高于贝壳砂土壤且不受地下水埋深的影响(表4, 图4a, b)。这与前人对黄河三角洲地区土壤盐分和地下水埋深的野外调查数据模型拟合结果不同(马玉蕾等, 2013; 赵铭等, 2023)。可能的原因是前人研究尺度覆盖整个黄河三角洲地区, 地下水埋深的范围从0.5-3.3 m, 在此范围内, 随着地下水埋深增加, 毛细作用力逐渐减弱, 地下水无法补给表层土壤, 使得表层土壤含盐量逐渐降低, 因此, 地下水埋深和表层土壤含盐量存在较强的负相关关系, 而本研究地下水埋深范围为0.1-0.8 m, 属于较浅范围, 毛细作用足以使地下水到达地表, 导致盐分在表层发生聚集, 形成均质化高盐生境。这说明土壤类型和地下水埋深共同影响水盐在土壤中的运移, 进而决定着黄河三角洲典型盐沼湿地植物群落多样性的分异。

本文的其它图/表

|