|

|

||

|

论我国国家植物园体系建设: 以任务带学科构建国家植物园迁地保护综合体系

生物多样性

2022, 30 (6):

22220-.

DOI: 10.17520/biods.2022220

植物园诞生的原初是“皇家”或“国家”意志的产物, 植物园的概念从公元前2,800年我国的“神农本草园”起源, 至今已历经沧桑巨变, 而西方文艺复兴后演替出了现代植物园。科研、保护、教育与示范四大功能始终是植物园的主线。植物园作为专门从事野生植物收集、科学研究、引种驯化和保护利用的专业研究机构, 始终肩负着国家的重要使命。本文系统综述了植物园的起源与演变, 并对世界各国的国家植物园与国家植物园体系进行了系统梳理和分析。在对我国植物园历史与发展概况总结的基础上, 论述了我国国家植物园体系建设的定位与目标、区域布局、科学研究、人才队伍、基础设施等五个方面的思考, 以任务带学科构建我国国家植物园迁地保护综合体系。  View image in article

图1

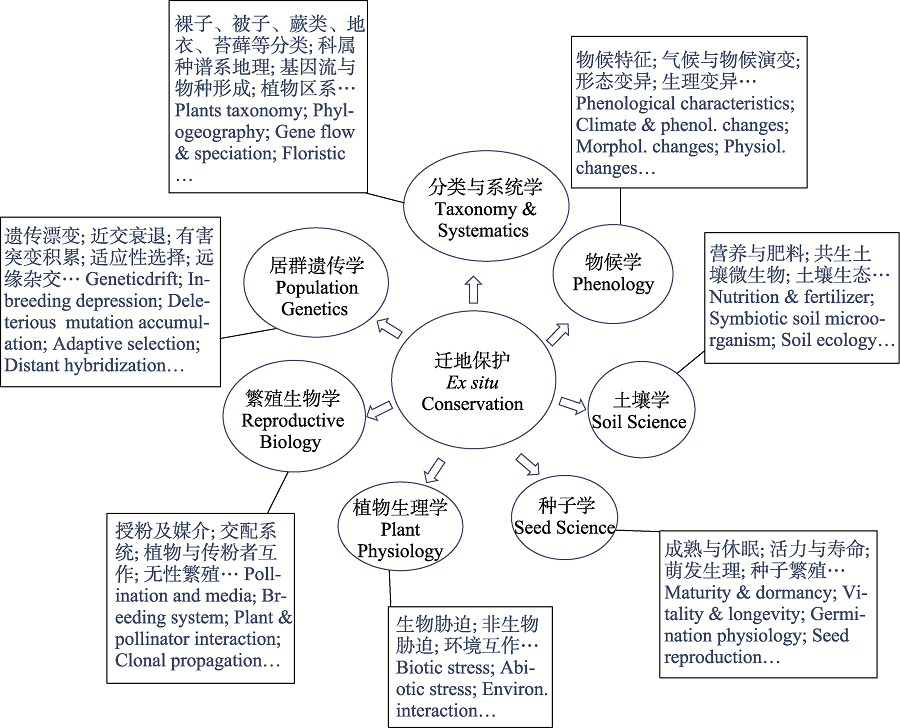

以任务带学科迁地保护涉及相关植物学科与问题导向研究

正文中引用本图/表的段落

以任务带学科构建我国国家植物园迁地保护综合体系, 明确科技任务与科技设施的建设目标尤为重要。根据多年在中国科学院植物园从事植物迁地保护研究的认识与实践, 我们初步提出如图1所示的植物迁地保护相关的学科与问题导向研究框架, 以期为国家植物园体系的迁地保护的学科建设和研究方案提供思考和借鉴。植物迁地保护需要解决众多科学与关键技术问题, 且涵盖了从植物园传统学科到现代植物学前沿学科的热点问题。从学科布局和研究方向上看既有传统学科长期未解决的实际问题, 又有当今学科发展出现的新问题。限于篇幅, 以居群遗传学为例, 在植物迁地条件下的遗传漂变、适应性选择(adaptive selection)、有害突变(deleterious mutation)、人为同域杂交(artificial sympatric hybridization)、近交衰退等科学问题有效解析并提出可行的技术解决方案, 需要在我国国家植物园体系建设中完善科研部署和研究方向的聚焦。同时, 全球气候变化生物学热点研究也对植物园迁地保护提出了诸多挑战(Primack & Miller- Rushing, 2009), 例如气候变化植物生物学, 既涉及迁地保护植物的适应性进化、有效遗传单元保护、植物物候生理变化、生物共进化、外来物种入侵等科学问题, 又契合植物园大尺度植物科、属的广泛收集栽培对现代比较生物学、恢复生态学、基因组等前沿学科的支撑与互补(Primack et al, 2021)。显然, 植物迁地保护既是一个应对危机的科学问题, 又具有不同学科和研究方向协同攻关的属性。上述国际上不同国家植物园或植物园体系虽然针对各国实际情况在国家层面进行了学科建制、重点实验室建立、研究方向部署等, 但远不能适应国内外对植物多样性保护的总体目标。我国国家植物园建设之初, 立足自主创新、国际一流的目标应有长远的科技布局和科研基础设施及研究平台的建设计划。首先, 建立完善的植物迁地保护重大科技设施。活体栽培与离体保存的基础设施是任何一个国家植物园进行迁地保护的必要设施, 我国国家植物园体系应在总体布局中, 选择重要区域建设若干国家活植物收集保藏中心、大型离体资源保藏库、遗传资源种质库等, 形成基因?器官?个体?群体?物种综合的国家保藏体系。第二, 针对植物迁地保护关键科学问题和技术方法, 组建植物迁地保护国家重点实验室与若干基础研究与应用基础研究平台设施, 推动相关学科建设与高水平科技人才队伍优化提升。第三, 建设植物迁地保护大数据基础设施。进入21世纪, 多层次的数据整合研发平台在基因、功能、格局、过程、机制等研究方面突破了现有的认识局限, 迁地保护植物生物学将趋向全球化、体系化格局, 迁地植物的生物学大数据将成为国际战略制高点之一, 左右国家话语权。

本文的其它图/表

|