|

|

||

|

多倍体植物混合倍性种群的建立机制研究进展

生物多样性

2021, 29 (8):

1128-1133.

DOI: 10.17520/biods.2021213

基因组多倍化是物种形成和进化的重要驱动力, 几乎所有植物都经历过至少一次基因组加倍。然而, 由于多倍体植株比二倍体表现出更高的死亡率, 多倍化机制被认为是植物进化的“死胡同”。一些植物物种具有自然混合倍性种群, 即同一物种具有不同倍性, 这为揭示多倍体的进化机制提供了最佳途径。本文从基因组加倍形成多倍体植物开始, 综述了混合倍性种群的形成、建立与维持的研究进展, 探讨了多倍体适应自然环境的种群分化而形成多倍体物种的机制。研究自然混合倍性种群的倍性组成、重复基因的功能分化以及多倍体的生态位分化, 有利于明确混合倍性自然种群的生态适应与维持机理, 以及多倍体植物的进化机制。  View image in article

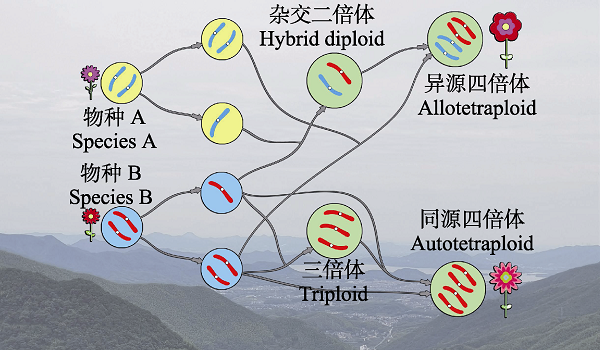

图1

多倍体形成途径的简单示意图。二倍体物种产生正常的单倍体配子和未减数分裂的配子, 未减数分裂配子可以和单体配子产生三倍体, 也可以融合产生同源四倍体; 同时也可以通过体细胞加倍产生同源四倍体; 异源四倍体通过物种之间未减数分裂配子的融合或者通过物种间的杂交再加倍产生。

正文中引用本图/表的段落

自然界为什么存在混合倍性种群? 其中一个重要原因是新多倍体形成的速率高于灭绝速率(Kolář et al, 2017)。被子植物中有15%的物种形成事件起源于多倍体, 而蕨类植物中这一比例达到31% (Wood et al, 2009)。新多倍体的形成机制主要包括未减数分裂的配子、体细胞加倍和杂交等(图1) (Zhang et al, 2019)。由于种群中新产生的多倍体频率较低, 在随机交配体系中处于劣势, 无法找到适配对象, 使其被排除在外而不能固定下来, 这就是少数细胞型排斥假说(Levin, 1975)。该假说的另一种解释是不同倍性之间产生的新倍性后代(如三倍体)的适合度较低导致其不容易稳定建立种群(Kolář et al, 2017)。混合倍性种群的出现说明这些新倍性个体克服了这种少数细胞型排斥劣势, 而且确实有研究发现稀有倍性个体并没有表现出适合度劣势(Kao, 2007)。

本文的其它图/表

|