人类对植物的引种和栽培已有几千年历史, 这与早期的人类文明史密切相关(黄宏文等, 2015)。如今, 植物引种在促进植物学研究、农林发展、城市绿化提升、经济社会进步以及生物多样性保护方面发挥了不可估量的作用, 还在一定程度上改变了植物遗传资源的分布(Jiang & Yuan, 2017; Huang et al, 2020; 吴仁武等, 2021)。研究植物引种史, 不仅可以帮助后人了解植物传播的过程以及人类活动对植物分布和植物多样性造成的变化, 还可以让后人认识到植物引种对当代社会发展的重要影响(马金双, 2014)。17世纪以来, 西方国家以植物资源收集、学术发展等为目的在亚洲尤其是中国进行了广泛的植物考察和引种, 对西方植物学、农业、林业以及园艺有着深远影响(Bretschneider, 1898; 罗桂环, 1994, 1998; 马金双等, 2020)。美国也非常重视植物采集和引种。正如托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson, 1743-1826)所说: “为任何国家所做的最大贡献则是为其增加一种有用的植物” (Griesbach, 2013)。美国在世界各地开展植物引种活动较晚, 大规模引种工作始于20世纪初。引种工作主要由美国农业部(United States Department of Agriculture, USDA)、哈佛大学阿诺德植物园(Arnold Arboretum of Harvard University)和美国国家地理学会(National Geographic Society)开展。与此同时, 一批著名的植物猎人随之出现。

1898年, 美国农业部成立了种子和植物引种办公室(Section of Seed and Plant Introduction)。初期, 该部门聘请植物猎人前往亚洲引种植物(Wu et al, 2020)。1905年7月至1918年6月, 美国农业部聘请弗兰克·尼古拉斯·梅耶(Frank Nicholas Meyer, 1875-1918)先后4次外出考察和引种植物。由于中国是北半球植物种类最丰富的国家之一, 在漫长的历史发展过程中, 中国人还培育出了多种栽培作物和观赏植物(吴征镒等, 2005; 郑殿升等, 2012; Hong & Blackmore, 2015), 中国自然也就成了美国农业部和梅耶的主要引种地。梅耶具有扎实的植物学基础以及对植物采集的兴趣, 为美国农业部输送了数千份植物种子、植株等。梅耶引种的植物在美国得以充分运用, 美国育种专家还在梅耶引种植物的基础上不断培育新品种。在引种过程中, 梅耶还采集了部分植物标本。然而, 由于缺乏对梅耶所引种植物的学名、引种时间、地点及路线等方面的研究, 限制了对梅耶引种历史及其影响的全面了解。

研究梅耶的引种路线和植物种类, 对了解梅耶为美国植物种质资源的贡献以及中国植物资源在全球的传播和应用都具有重要意义。本文基于文献、标本、照片以及美国农业部关于引种记录的整理和分析, 梳理了梅耶在亚欧国家尤其是中国的引种路线和植物种类, 试图回答如下问题: (1)梅耶引种植物的地点以及路线; (2)梅耶引种植物的数量、学名以及科属种分布; (3)梅耶引种植物的影响。

1 数据收集基本情况

1.1 梅耶背景简介

梅耶原名弗兰斯·梅耶(Frans Meijer), 1875年11月29日出生于荷兰阿姆斯特丹。14岁时, 他在阿姆斯特丹植物园担任雨果·德·弗里斯(Hugo de Vries, 1848-1935)的助理, 受到了德·弗里斯的精心栽培。在欧洲生活期间, 梅耶还不断学习植物学和考察欧洲国家的植物, 这为他来华引种植物奠定了扎实的植物学基础。

1901年10月, 梅耶从英国前往美国, 在德·弗里斯的推荐下, 欧文·弗林克·史密斯(Erwin Frink Smith, 1854-1927)帮助他在美国农业部找到了一份工作, 之后梅耶也换过几次工作。时任美国农业部引种办公室主任的大卫·费尔柴尔德(David Fairchild, 1868-1954)一直在寻找一个能去中国引种植物的植物猎人。经多方寻找和专家推荐, 费尔柴尔德最终选定了当时正在加利福尼亚州奇科的美国农业部植物引种园(USDA Plant Introduction Garden at Chico, California)工作的梅耶。1905年3月10日, 梅耶收到了美国农业部邀请他去中国引种植物的邀请函(Cunningham, 1984a)。此后, 梅耶便开始了他以中国为主要引种地的植物考察和引种之旅。

1.2 数据来源

(1)美国农业部的Inventory of Seeds and Plants Imported。根据引种记录, 梅耶的4次考察共引种了3,651份植物, 我们从引种记录中提取植物名称、引种地、引种日期等原始记录信息。

(2)梅耶采集的标本。根据Integrated Digitized Biocollections (iDigBio,

表1 梅耶在华采集植物标本的馆藏基本信息

Table 1

| 序号 No. | 标本馆名称及代码 Herbarium name and code | 份数 Sheets |

|---|---|---|

| 1 | 美国自然历史博物馆植物标本馆 National Museum of Natural History, US | 230 |

| 2 | 哈佛大学阿诺德树木园植物标本馆 Herbarium of the Arnold Arboretum, Harvard University Herbaria, A | 51 |

| 3 | 哈佛大学格雷标本馆 Gray Herbarium, Harvard University Herbaria, GH | 21 |

| 4 | 纽约植物园植物标本馆 William and Lynda Steere Herbarium of the New York Botanical Garden, NY | 9 |

| 5 | 加州科学院植物标本馆 Botanical Collection at the California Academy of Sciences, CAS | 4 |

| 6 | 瑞典自然历史博物馆 Swedish Museum of Natural History, S | 4 |

| 7 | 南佛罗里达大学植物标本馆 University of South Florida Herbarium, USF | 2 |

| 8 | 隆德大学生物博物馆 Lund University Biological Museum, LD | 1 |

(3)梅耶在华引种期间拍摄的照片。照片源自哈佛大学图书馆的HOLLIS Images (

1.3 数据分析

我们整合了引种记录、标本、照片等相关信息, 并根据APG IV分类系统确定了最新的学名。

在原始地名记录基础上, 我们更新到目前的地名和行政区划。地名的确定是极其复杂的, 最初记录的中国引种地使用的是韦氏拼音(Wade-Giles), 需要转写成现代汉语。在本研究中, 地名最小等级确定到区县市一级。地名确定后, 综合引种时间, 形成了梅耶的引种路线。

2 结果

2.1 考察阶段及路线

从1905年开始, 梅耶4次到亚欧国家引种植物, 引种地主要是中国和丝绸之路沿线的许多地方。

2.1.1 第一次考察(1905-1908)

1905年9月, 梅耶从夏威夷离岸, 在日本横滨、东京、长崎等地短暂停留后, 在上海(Shang-hai, 此为当时记录的地名, 下同)登陆。梅耶此行主要引种地为华北、东北和华东地区。他从上海走陆路经由烟台(芝罘, Che-foo)等地抵达北京(Pe-king), 开始了在中国的植物引种工作。1905年9月至1906年1月, 梅耶在天津(Tien-tsin)、北京, 还有河北(直隶, Chih-li)廊坊、张家口宣化(Hsuen-hwa)、秦皇岛昌黎(Chang-li)和山海关(Shan-hai-kwan)等地引种。此时梅耶一行包含向导、小工和车夫各1名, 此外还有马车和驴。

1906年1月27日, 梅耶接到美国植物工业局(Bureau of Plant Industry)局长贝弗利·托马斯·加洛威(Beverly Thomas Galloway, 1863-1938)的指示, 如果华北天气太冷则可以去上海考察。1906年2月1日, 梅耶乘火车从北京到武汉(汉口, Han-kow), 在武汉短暂考察后, 继续乘船抵达长三角, 主要在杭州(Han-chau)、上海收集。在上海, 梅耶听说了欧内斯特·亨利·威尔逊(Ernest Henry Wilson, 1876-1930)在为维彻苗圃公司(Veitch and Sons)引种观赏植物, 这也为阿诺德植物园和美国农业部之间的交换引种任务埋下了伏笔。1906年5月开始, 梅耶计划到中国东北(满洲, Manchuria)、朝鲜和俄罗斯符拉迪沃斯托克(Vladivostok)考察。他在中国东北的引种地主要包括辽宁锦州北镇市(广宁, Kwang-ning)、大连旅顺口(亚瑟港, Port Arthur)、营口(牛庄, New-chwang)、辽阳(Liao-yang)、鞍山千山(Tchien-shan)、丹东(安东, An-tung)凤城(凤凰城, Fong-whan-cheng)等。梅耶于7月11日越过鸭绿江前往朝鲜。在朝鲜咸镜北道和平安北道考察后, 于9月7日从图们江出发, 经中国珲春抵达俄罗斯波塞特(Posyet), 最后抵达符拉迪沃斯托克。9-11月, 梅耶在符拉迪沃斯托克、乌苏里斯克(Ussuriysk)和哈巴罗夫斯克(Khabarovsk)采集。

梅耶于1906年11月26日起程回中国, 在哈尔滨(Har-bin)、长春(宽城子, Kwang-cheng-tze)、吉林(Ki-rin)等地采集。随后于1907年1月21日抵达沈阳(奉天, Muk-den)。他原计划在东北采集结束后去山东(Shan-tung)考察, 但因收到美国农业部的电报, 要求他于2月10日前到上海与威尔逊会面, 因为为阿诺德树木园采集植物的威尔逊于1月3日从旧金山出发到长江上游考察植物。2月8日与威尔逊会面, 梅耶了解到美国农业部和阿诺德植物园之间的合作。美国农业部改派梅耶在山西(Shan-si)五台山(Wu-tai-shan)地区收集植物, 因此他原计划在东北和山东的考察暂时中止。4-5月, 梅耶在山西完成引种后回到北京。由于美国农业部建议梅耶引种竹子, 尤其是大竹茎种类, 他于6月底到浙江(Cheh-kiang)的宁波(Ning-po)、杭州塘栖镇(Dong-si)引种竹子。7月底, 梅耶从上海出发, 前往山东引种, 主要引种地有: 青岛(Tsing-tau)、潍坊(潍县, Wei-hsien)、济南(Chi-nan-fu)、济宁(济宁州, Chi-ning-chow; 曲阜, Chu-foo)、泰安(Tai-an-fu)、淄博(博山, Bo-shan)。10月下旬, 梅耶回到北京。这次不仅完成了山东之行, 还引种了很多梅耶满意的植物。在北京短暂的休息和整理引种记录后, 他又去了遵化东陵(Tung-ling)、承德兴隆山(Shing-lung-shan)和热河(Je-hol)。1908年1-3月, 梅耶继续在北京和五台山一带引种。完成华北地区的引种工作后, 梅耶从天津乘船前往上海, 在苏州(Soochow)、杭州塘栖引种植物。5月, 梅耶完成了他在亚洲的第一次植物考察和引种工作, 并从上海返回美国。经过4周的航行, 于6月12日抵达旧金山。

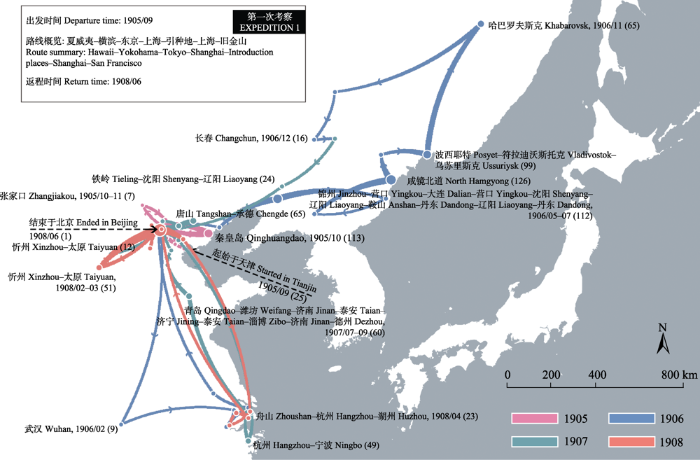

经统计, 1905年9月至1908年5月, 梅耶共收集了1,548份植物。引种地涉及4个国家: 中国(1,215份)、朝鲜(168份)、俄罗斯(164份)、日本(1份)。引种路线和引种地详见图1。

图1

图1

梅耶的第一次考察路线(括号内的数字表示引种份数)

Fig. 1

The route of Meyer’s first expedition (the number in brackets indicates the number of introduced species)

2.1.2 第二次考察(1909-1912)

梅耶于1909年8月14日乘船从纽约离岸。这一次, 他计划经欧洲到中国, 短暂考察了欧洲的一些国家如英国、比利时、法国和德国。在英国, 他参观了邱园(Kew Gardens)和维彻苗圃, 看到了威尔逊从中国引种的大量珍稀植物, 这让他觉得自己的引种工作还有很大提升空间。1909年12月, 梅耶从俄罗斯的圣彼得堡(St. Petersburg)开始引种, 随后是塞瓦斯托波尔(Sevastopol)、尼基塔(Nikita)、雅尔塔(Yalta)、奥里安达(Oreanda)以及克里米亚共和国(Republic of Crimea), 然后他乘船沿着黑海航行。从1910年1月底开始, 在高加索地区(Caucasus)进行了为期4个月的植物引种考察。主要的引种地是格鲁吉亚共和国(Republic of Georgia)的加格拉(Gagra)、苏呼米(Sukhumi)、巴统(Batumi)、第比利斯(Tbilisi)和杜塞提(Dusheti), 亚美尼亚共和国(Republic of Armenia)的埃里温(Yerevan), 阿塞拜疆共和国(Republic of Azerbaijan)的甘贾(Ganja)、戈伊格尔(Goygol)和巴库(Baku)以及俄罗斯的弗拉季卡瓦兹(Vladikavkaz)。梅耶和他的翻译于5月30日离开巴库, 乘船穿越里海前往中亚, 在土库曼斯坦的克拉斯诺沃德斯克(Krasnovodsk)上岸, 在谢尔达尔(Serdar)、巴哈尔登(Bacharden)、阿什哈巴德(Askabad)和马雷(Merv)等地引种植物。随后, 梅耶和翻译继续前往乌兹别克斯坦, 主要引种地有布哈拉(Bukhara)、撒马尔罕(Samarkand)、塔什干(Tashkent)、浩罕(Khokan)和安集延(Andijan)。在中亚考察结束后, 梅耶计划进入中国新疆, 他们在吉尔吉斯斯坦的奥什(Osh)停留后, 经捷列克山口(Terek Pass)进入中国。

新疆11月的天气已经很冷, 对植物考察而言是一项挑战。梅耶在中国的第一站是乌恰县的边界口岸伊尔克什坦(Irkestan), 接下来是喀什(Kashgar)和和田 (Khotan)地区。主要引种地是喀什市、英吉沙县(Yen-gi-sar)、疏附县(乌帕尔镇, U-pal)等地。他们于1911年2-5月在天山地区采集植物。2月15日, 他们抵达喀什地区的巴楚县(玛热勒巴什, Ma-ra-bi-shi), 随后从巴楚县穿越沙漠, 前往阿克苏地区的阿克苏市、伊犁哈萨克自治州的伊宁市和塔城地区(塔尔巴哈台, Tar-ba-ga-tay)等地。5-7月在阿尔泰(Altai)山脉采集, 然后穿越阿尔泰山脉前往俄罗斯的鄂木斯克(Omsk)。7-10月, 他们在鄂木斯克、托木斯克(Tomsk)和哈萨克斯坦的厄斯克门(Oskemen)采集。梅耶及其俄语翻译拉塞尔(Ryssel)于1911年11月至1912年2月在萨马拉(Samara)、萨拉托夫(Saratov)、红军城(Krasnoarmeysk)、罗斯托夫(Rostov)、哈尔科夫(Kharkov)、米丘林斯克(Michurinsk)、莫斯科(Moscow)、托尔若克(Torzhok)和圣彼得堡等地考察。

在俄罗斯引种之后, 梅耶原计划继续来中国引种。但由于中国的战乱加上他身体不好, 这些都影响了其引种工作。在停留圣彼得堡期间, 他研究了大量其他采集者在中国甘肃(Kan-su)采集的植物标本。随后梅耶经欧洲返回美国, 在英国他会见了奥古斯丁·亨利(Augustine Henry, 1857-1930), 并讨论了中国甘肃和四川的植物类群, 他还参观了邱园和维彻苗圃, 研究了威尔逊从中国引种的植物。完成此次引种后, 梅耶于1912年4月10日乘船回美国, 于4月19日抵达纽约港, 结束了他的第二次植物引种工作。

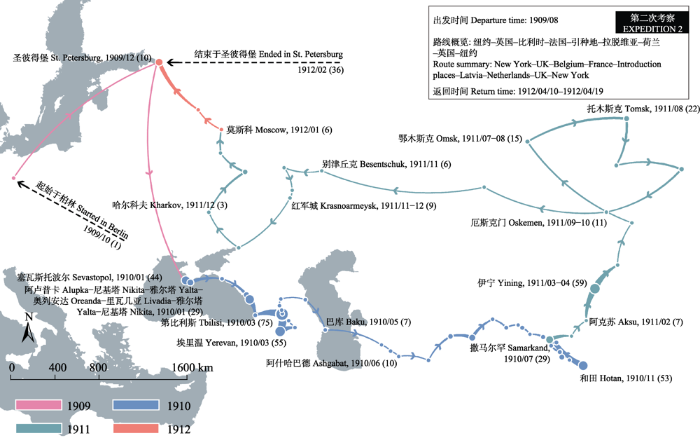

1909年12月至1912年2月, 梅耶共引种1,014份。引种地涉及11个国家, 包括中国(312份)、俄罗斯(212份)、格鲁吉亚(173份)、乌兹别克斯坦(77份)、乌克兰(76份)、亚美尼亚(55份)、土库曼斯坦(47份)、阿塞拜疆(24份)、吉尔吉斯斯坦(20份)、哈萨克斯坦(17份)、德国(1份), 引种路线如图2所示。

图2

图2

梅耶第二次考察路线(括号内的数字表示引种份数)

Fig. 2

The route of Meyer’s second expedition (the number in brackets indicates the number of introduced species)

2.1.3 第三次考察(1912-1915)

回到美国后, 阿诺德树木园主任查尔斯·斯普拉格·萨金特(Charles Sprague Sargent, 1841-1927)为梅耶引荐了英国植物学家威廉·珀道姆(William Purdom, 1880-1921)。珀道姆是当时唯一在甘肃采集过植物的西方植物学家, 这为梅耶在第三次考察时前往甘肃提供了参考。梅耶于1912年11月2日启程前往英国南安普顿与珀道姆会面交谈。随即前往俄罗斯。1912年12月至1913年2月, 梅耶在俄罗斯的圣彼得堡、新西伯利亚(Novosibirsk)、米丘林斯克、克拉斯诺亚尔斯克(Krasnoyarsk)和赤塔(Chita)以及吉尔吉斯斯坦的伊塞克湖(Lake Issyk-Kul)采集植物。

1913年2月, 梅耶乘火车从俄罗斯赤塔出发到中国东北, 在哈尔滨、沈阳等地采集植物, 于3月14日抵达北京。在北京采集结束后, 梅耶再次前往山东, 主要引种地是济南、德州乐陵(Lao-ling)。回北京的路上, 还在河北的唐山迁西县(三屯营镇, San-tun-ying)、怀来县(Hwai-lai)和张家口蔚县(小五台山, Hsiao-wu-tai-shan)采集。此时, 梅耶希望去甘肃, 但由于时局环境不安全, 只能继续停留在北京。在北京等到12月中旬之后, 梅耶改变了去甘肃的计划, 决定只带着中国翻译丁周海(Chow-hai Ting) ( 中文名不可考, 根据韦氏拼音音译为“丁周海”, 梅耶4次考察都曾雇佣过他当翻译。)、洛乌(Johannis Josephus Cornelius de Leuw)南下河南(Ho-nan)引种, 并经河南前往陕西(Shen-si)和山西。在河南的三门峡市陕州区(观音堂镇, Kwan-yin-tang)和灵宝市(Ling-pao)采集后, 经华山(大华山, Ta-hua-shan)山区进入陕西省。随后, 他们于1914年1月到达西安(Si-an-fu)。此时, 陕西的天气很冷, 他们经常受到寒风和暴风雪的袭击。在渭南市富平县(Fu-ping)、大荔县(朝邑, Chao-yi)采集后, 于2月中旬由运城市永济市(蒲州府, Pu-chow-fu)进入山西境内。之后, 他们又回到河南的三门峡、郑州(Cheng-chow)和开封(Kai-feng)采集。尽管天气恶劣, 梅耶等还是从河南前往山东, 在菏泽(曹州府, Tsao-chow-fu)、泰安(Tai-an-fu)等地采集。在山东收集之后, 梅耶暂时结束了他的工作, 并于4月乘火车从山东返回北京。虽然这一次没有实现他去甘肃的愿望, 但他引种了柿(Diospyros kaki)、枣(Ziziphus jujuba)、肥城的桃(Prunus persica)和著名的菏泽牡丹(Paeonia suffruticosa)等植物, 收获巨大。

回到北京稍作休整后, 梅耶还是决定前往甘肃考察。1914年6月中旬, 梅耶带着他新雇的翻译田驰念(Chi-nian Tien) ②(② 中文名不可考, 根据韦氏拼音音译为“田驰念”。1914年10月, 梅耶与田驰念意见发生分歧, 此后田驰念不再跟随梅耶继续考察。)、洛乌以及1名小工从北京出发, 途经河南省的安阳市林州市(林县, Lin-hsien)、山西省的运城市、陕西省的西安市和宝鸡市凤县(Feng-hsien), 于9月24日进入甘肃。记录上的甘肃采集首站是陇南市两当县(Liang-tang)。梅耶一路穿越甘肃西南部, 涉及到的主要采集地有陇南市徽县(Hui-hsien)、成县(Cheng-hsien)、武都区(阶州, Chieh-chow)和甘南藏族自治州舟曲县(西固, Hsi-ku)。巧合的是, 梅耶于10月23日在舟曲采集时, 遇到了由雷金纳德·法雷尔(Reginald Farrer, 1880-1920)和珀道姆带领的英国植物采集队。他们能够在中国见面, 这让梅耶感到前所未有的兴奋。舟曲采集完成后, 11月19日梅耶和洛乌开始向北前往兰州(Lan-chow-fu)。途中经过陇南市宕昌县(Tan-chang)、定西市岷县(岷州, Min-chow)、甘南藏族自治州临潭县(洮州, Tao-chow)和临洮县(狄道, Ti-tao-chow)。12月7日, 梅耶抵达兰州市。在兰州停留并拜访当地的外国人和传教士后, 他于1915年1月中旬开始东行西安; 2月初完成在西安的采集, 后由三门峡经洛阳、郑州乘火车返回北京。

1915年4月初, 北京紧张的社会形势迫使梅耶推迟了到华东采集的计划。5月下旬, 社会环境稍微好转, 梅耶计划前往江苏(Kiang-su)南京(Nan-king)、上海、杭州和湖州(莫干山, Mo-kan-shan)等地采集植物。他考察过南京的紫金山和上海的水果市场, 采集过杭州临安的山核桃(Carya cathayensis)标本, 还在湖州莫干山采集了植物标本, 了解了竹子的栽培和应用情况。在研究竹子的过程中, 梅耶确信美国人会喜欢各种各样的竹制品。从浙江返回上海后, 于9月7日在上海离岸前往日本。在横滨和东京停留了几天, 然后于9月20日从日本返回美国, 此次植物引种工作结束。

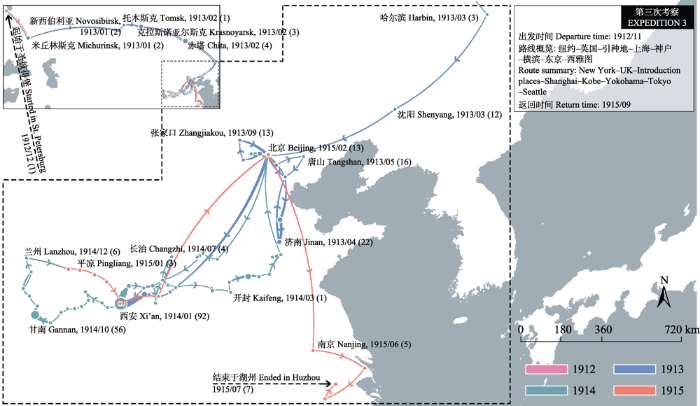

从1912年12月至1915年9月, 梅耶共引种799份植物, 引种地包括中国(783份)、俄罗斯(13份)、吉尔吉斯斯坦(3份), 其引种路线如图3所示。

图3

图3

梅耶第三次考察路线 (括号内的数字表示引种份数)

Fig. 3

The route of Meyer’s third expedition (the number in brackets indicates the number of introduced species)

2.1.4 第四次考察(1916-1918)

1915年10月, 梅耶回到美国并考察了一些本国的植物引种园。1916年9月20日, 他再次出发, 开始第四次植物考察。在日本短暂停留后, 梅耶于10月31日抵达天津, 次日启程前往北京, 随后在河北开展了采集工作。主要采集地为唐山遵化马兰峪(Ma-lan-yu)、承德兴隆县兴隆山、保定徐水区(安肃县, An-su-hsien), 此次其翻译依旧是丁周海。在河北采集后, 梅耶计划于1917年2月从华东沿长江到华中采集野生梨。

到华中考察之前, 梅耶再次前往泰安市肥城采集肥城桃, 并于3月初抵达武汉。3月18日, 梅耶和丁周海从武汉乘船抵达宜昌(I-chang), 并在宜昌发现了大量的野生梨林。梅耶于5月前往长沙考察, 结束后再次返回武汉。5月下旬, 梅耶得知当时中国的政治形势严峻, 认为南下广州(Can-ton)不安全, 于是决定留在武汉。在武汉期间, 他还结识了美国著名植物学家利伯蒂·海德·贝利(Liberty Hyde Bailey, 1858-1954) ③(③ 贝利一直想研究中国栽培蔬菜(garden vegetables)及其起源。1917年, 贝利夫妇和小女儿埃塞尔(Ethel Zoe)从旧金山启程, 到上海看望他们的大女儿萨拉(Sara Bailey Sailor)一家, 刚好可以借此机会考察中国的植物和采集标本。他们于1917年3月经由日本到达上海, 在上海采集观赏植物和栽培作物标本。此后, 贝利一家从上海出发前往南京、杭州、河南信阳鸡公山(Chi-kung Shan)等地采集, 随后沿着长江到达九江(Kiukiang)庐山(牯岭, Kuling)、汉口、武昌(Wu-chang)等地, 之后贝利独自乘坐京汉铁路(Peking-Hankow railway)到河南驻马店确山县(Kio-shan), 在确山县乐山(Lo-shan Mountains)考察。通过此次的中国考察, 贝利共采集了2,000号标本, 包含482属730种, 并且修订了许多常见蔬菜的分类, 尤其是十字花科的植物, 共发表20个新种、15个新变种和9个新组合(Mary, 1958)。)。8月4日, 梅耶乘船离开武汉, 前往湖北(Hu-peh)的一些山区, 继续大量引种野生梨。湖北境内的引种地点主要为荆门(King-men)、兴山县(Hing-shan-hsien)、宜昌市长阳土家族自治县(Chang-yang-hsien)。在荆门, 梅耶还遇到了弗兰克·查尔斯·雷默(Frank Charles Reimer, 1872-1955), 他当时正在那里调查野生梨的原生生境。1917年12月底, 梅耶完成引种工作回到宜昌, 但被当地形势困在宜昌, 使得他只能从事一些标本的整理工作。

1918年5月, 梅耶和向导丁耀峰(Yao-feng Ding) ④(④ 中文名不可考, 根据韦氏拼音音译为“丁耀峰”。)穿过前线到达荆门取回行李和植物, 然后回到武汉。他们计划从武汉到上海, 把被引植物材料寄往美国后, 继续向北前往山东。1918年5月31日, 梅耶和丁耀峰乘船从武汉出发前往上海。6月1日午夜, 船到达安庆市, 随后梅耶在船上失踪, 第二天船停靠在芜湖。美国驻上海领事馆得知梅耶失踪后立即展开调查。6月5日, 梅耶的尸体被打捞上来, 运回上海后被安葬在静安寺附近的外国人公墓(Bubbling Well Cemetery), 几经辗转, 梅耶目前安葬在宋庆龄外国公墓区。

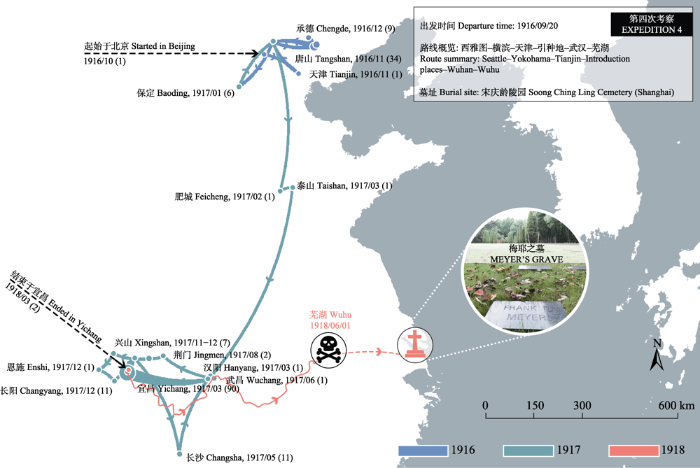

梅耶的意外死亡使得他还没来得及整理他在湖北采集的最后一批植物的确切引种地点。1916年10月-1918年5月, 梅耶共从中国引种了290份植物, 引种路线如图4所示。

图4

图4

梅耶第四次考察路线(括号内的数字表示引种份数)

Fig. 4

The route of Meyer’s fourth expedition (the number in brackets indicates the number of introduced species)

2.1.5 小结

在这4次考察中, 梅耶经历了各种各样的困难, 比如中国的社会动荡、恶劣的天气、极端恶劣的生活条件、语言障碍以及缺乏支持的向导, 他也被经济问题所困扰。然而, 他的植物考察和引种所带来的影响仍然很大。根据引种记录统计, 这4次考察共计到过13个国家和地区(表2)。主要引种国家为中国, 涉及18个省级行政区的65个市、自治州和地区。

表2 梅耶在各国引种植物的份数

Table 2

| 序号 No. | 国家 Country | 一级行政区 First-class district | 份数 Number | 序号 No. | 国家 Country | 一级行政区 First-class district | 份数 Number | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 中国 China (2,600) | 北京 Beijing | 496 | 18 | 宁夏 Ningxia | 2 | ||||||||

| 2 | 河北 Hebei | 407 | 19 | 未确定 Unsure | 11 | |||||||||

| 3 | 新疆 Xinjiang | 312 | 20 | 俄罗斯 Russia (389) | 滨海边疆区 Primorsky Krai | 99 | ||||||||

| 4 | 陕西 Shaanxi | 186 | 21 | 哈巴罗夫斯克边疆区 Khabarovsk Krai | 65 | |||||||||

| 5 | 湖北 Hubei | 179 | 22 | 列宁格勒州 Leningrad Oblast | 47 | |||||||||

| 6 | 山东 Shandong | 170 | 23 | 乌里扬诺夫斯克州 Ulyanovsk Oblast | 25 | |||||||||

| 7 | 辽宁 Liaoning | 148 | 24 | 托木斯克州 Tomsk oblast | 23 | |||||||||

| 8 | 甘肃 Gansu | 146 | 25 | 坦波夫州 Tambov Oblast | 21 | |||||||||

| 9 | 浙江 Zhejiang | 116 | 26 | 哈卡斯共和国 Respublika Hakassia | 17 | |||||||||

| 10 | 山西 Shanxi | 112 | 27 | 萨拉托夫州 Saratov Oblast | 17 | |||||||||

| 11 | 天津 Tianjin | 111 | 28 | 鄂木斯克州 Omsk Oblast | 15 | |||||||||

| 12 | 上海 Shanghai | 52 | 29 | 阿尔泰边疆区 Altai Krai | 13 | |||||||||

| 13 | 河南 Henan | 49 | 30 | 莫斯科州 Moscow Oblast | 9 | |||||||||

| 14 | 江苏 Jiangsu | 47 | 31 | 罗斯托夫州 Rostov Oblast | 6 | |||||||||

| 15 | 吉林 Jilin | 34 | 32 | 萨马拉州 Samara Oblast | 6 | |||||||||

| 16 | 黑龙江 Heilongjiang | 11 | 33 | 图拉州 Tula Oblast | 5 | |||||||||

| 17 | 湖南 Hunan | 11 | 34 | 北奥塞梯-阿兰共和国 Respublika Severnaya Osetiya-Alaniya | 4 | |||||||||

| 序号 No. | 国家 Country | 一级行政区 First-class district | 份数 Number | 序号 No. | 国家 Country | 一级行政区 First-class district | 份数 Number | |||||||

| 35 | 外贝加尔边疆区 Zabaykalsky Krai | 4 | 54 | 安集延州 Andijan | 4 | |||||||||

| 36 | 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 Krasnoyarsk Krai | 3 | 55 | 未确定 Unsure | 7 | |||||||||

| 37 | 达吉斯坦共和国 Republic of Dagestan | 2 | 56 | 乌克兰 Ukraine (76) | 克里米亚共和国 Republic of Crimea | 73 | ||||||||

| 38 | 特维尔州 Tver Oblast | 2 | 57 | 哈尔科夫州 Kharkov | 3 | |||||||||

| 39 | 新西伯利亚州 Novosibirsk oblast | 2 | 58 | 亚美尼亚Armenia (55) | 埃里温 Yerevan | 55 | ||||||||

| 40 | 奔萨州 Penzenskaya Oblast | 1 | 59 | 土库曼斯坦Turkmenistan (47) | 马雷州 Mary | 19 | ||||||||

| 41 | 克拉斯诺达尔边疆区 Krasnodar Krai | 1 | 60 | 阿哈尔州 Ahal | 16 | |||||||||

| 42 | 未确定 Unsure | 2 | 61 | 阿什哈巴德 Ashgabat | 10 | |||||||||

| 43 | 格鲁吉亚Georgia (173) | 第比利斯 Tbilisi | 77 | 62 | 巴尔坎州 Balkan | 2 | ||||||||

| 44 | 阿布哈兹自治共和国 Autonomous Republic of Abkhazia | 74 | 63 | 阿塞拜疆Azerbaijan (24) | 占贾 Ganja | 14 | ||||||||

| 45 | 阿扎尔自治共和国 Autonomous Republic of Ajaria | 13 | 64 | 巴库 Baku | 7 | |||||||||

| 46 | 姆茨赫塔-姆季阿涅季州Mtskheta-Mtianeti Mkhare | 9 | 65 | 汉拉尔区 Goygol | 3 | |||||||||

| 47 | 朝鲜 North Korea (168) | 咸镜北道 North Hamgyong Province | 142 | 66 | 吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan (23) | 奥什州 Osh | 18 | |||||||

| 48 | 平安北道 North Pyongan Province | 4 | 67 | 伊塞克湖州 Issyk-Kul | 3 | |||||||||

| 49 | 未确定 Unsure | 22 | 68 | 未确定 Unsure | 2 | |||||||||

| 50 | 乌兹别克斯坦 Uzbekistan (77) | 撒马尔罕州 Samarkand | 29 | 69 | 哈萨克斯坦Kazakhstan (17) | 东哈萨克斯坦州 East Kazakhstan | 16 | |||||||

| 51 | 布哈拉州 Bukhara | 17 | 70 | 阿克莫拉州 Aqmola | 1 | |||||||||

| 52 | 费尔干纳州 Fergana | 14 | 71 | 德国 Germany (1) | 柏林 Berlin | 1 | ||||||||

| 53 | 塔什干市 Tashkent | 6 | 72 | 日本 Japan (1) | 神奈川县 Kanagawa | 1 | ||||||||

2.2 引种植物种类组成

2.2.1 科的组成

经统计, 梅耶引种的植物有3,590份鉴定到科, 归属于109科(附录1)。从引种植物份数来看, 排名前10的科为蔷薇科(768份)、豆科(588份)、禾本科(314份)、葫芦科(130份)、十字花科(105份)、杨柳科(102份)、柿科(100份)、葡萄科(99份)、鼠李科(84份)和菊科(67份)。根据各科被引份数的多少, 可以分为5个等级(表3), 100份以上的有7科, 占比较多的为1-9份和10-49份, 分别占比54.13%和33.94%。

表3 梅耶引种植物份数科的组成统计

Table 3

| 科的数量 Number of families | 占比 Percentage | |

|---|---|---|

| 引种份数 Number of introduction | ||

| ≥ 500 | 2 | 1.83% |

| 100-499 | 5 | 4.59% |

| 50-99 | 6 | 5.50% |

| 10-49 | 37 | 33.94% |

| 1-9 | 59 | 54.13% |

| 小计 Total | 109 | 100.00% |

| 各科种数 Number of species of each family | ||

| ≥ 50 | 3 | 3.00% |

| 10-49 | 12 | 12.00% |

| 5-9 | 16 | 16.00% |

| 1-4 | 69 | 69.00% |

| 小计 Total | 100 | 100.00% |

从各科被引种种数来看, 数量较多的为豆科(99种)、蔷薇科(93种)、禾本科(71种)、杨柳科(20种)、木犀科(17种)、松科(17种)、柏科(15种)、无患子科(15种)、锦葵科(13种)、菊科(13种)、忍冬科(13种)、十字花科(13种)和芸香科(13种)。根据引种植物科的组成可以分为4个等级(表3), 引种1-4种的科占比69.00%, 而单种科有43科。

从引种的数量上看, 既体现了引种植物的重点, 也体现了植物种类的丰富性。被引植物数量较多的科中有许多具有很高的经济价值, 如蔷薇科、十字花科、葫芦科和禾本科中的水果、蔬菜和农作物, 还有许多具有观赏价值, 如蔷薇科和菊科。

2.2.2 属的组成

梅耶引种的植物中有3,567份鉴定到属, 归属于392属(附录1)。从引种植物份数来看, 其中数量较多的为李属(Prunus, 339份)、梨属(Pyrus, 151份)、大豆属(Glycine, 116份)、柿属(Diospyros, 100份)、葡萄属(Vitis, 85份)、豇豆属(Vigna, 82份)、苜蓿属(Medicago, 78份)、黄瓜属(Cucumis, 74份)、苹果属(Malus, 72份)、芸薹属(Brassica, 67份)、枣属(Ziziphus, 67份)、蔷薇属(Rosa, 61份)、菜豆属(Phaseolus, 51份)、杨属(Populus, 51份)、柳属(Salix, 51份)、小麦属(Triticum, 47份)、山楂属(Crataegus, 46份)、柑橘属(Citrus, 41份)、高粱属(Sorghum, 40份)、野豌豆属(Vicia, 38份)。根据各属被引份数的多少可以分为5个等级(表4), 100份以上的有4属, 其他主要集中在1-4份, 占比65.31%, 其中单种属有43属。

表4 梅耶引种植物份数属的组成统计

Table 4

| 属的数量 Number of genera | 占比 Percentage | |

|---|---|---|

| 引种份数 Number of introductions | ||

| ≥ 100 | 4 | 1.02% |

| 50-99 | 11 | 2.81% |

| 10-49 | 69 | 17.60% |

| 5-9 | 52 | 13.27% |

| 1-4 | 256 | 65.31% |

| 小计 Total | 392 | 100.00% |

| 各科种数 Number of species of each family | ||

| ≥ 10 | 6 | 1.82% |

| 5-9 | 22 | 6.67% |

| 1-4 | 302 | 91.52% |

| 小计 Total | 330 | 100.00% |

从各属被引种数来看, 数量最多的为李属(38种)、刚竹属(Phyllostachys, 17种)、杨属(Populus, 16种)、苜蓿属(13种)、刺柏属(Juniperus, 10种)、梨属(10种)、槭属(Acer, 9种)、茶藨子属(Ribes, 8种)、柑橘属(Citrus, 8种)、蔷薇属(8种)、忍冬属(Lonicera, 8种)、松属(Pinus, 8种)、岩黄耆属(Hedysarum, 8种)、榆属(Ulmus, 8种)和芸薹属(8种)。根据各属被引的种数多少可以分为3个等级(表4), 10种以上的有6属, 主要集中在1-4种, 占比91.52%, 其中单种属有224属。从属的分布来看, 梅耶非常注重引种水果、蔬菜、粮食作物和观赏植物, 由于竹类植物是非常好的经济植物, 也是梅耶重点引种的种类。

2.2.3 种的组成

2,644份植物鉴定到种, 归属于665种(附录1)。引种数量最多的是大豆(Glycine max, 116份)、柿(84份)、杏(Prunus armeniaca, 78份)、桃(70份)、枣(66份)、甜瓜(Cucumis melo, 60份)、葡萄(Vitis vinifera, 60份)、菜豆(Phaseolus vulgaris, 49份)、白菜(Brassica rapa var. glabra, 42份)、高粱(Sorghum bicolor, 40份)、豇豆(Vigna unguiculata, 33份)、萝卜(Raphanus sativus, 31份)、胡桃(Juglans regia, 28份)、稻(Oryza sativa, 28份)、赤豆(Vigna angularis, 28份)、西瓜(Citrullus lanatus, 27份)、普通小麦(Triticum aestivum, 26份)、翠菊(Callistephus chinensis, 25份)、豌豆(Pisum sativum, 25份)、紫苜蓿(Medicago sativa, 23份)、山楂(Crataegus pinnatifida, 22份)、石榴(Punica granatum, 21份)和岭南梨(Pyrus lindleyi, 20份)。可以看出, 这些物种大多是中国常见栽培种类, 梅耶引种的植物倾向于粮食作物和经济作物。

2.3 采集植物标本种类组成

统计收集的标本信息发现, 梅耶共采集322份植物标本, 隶属54科143属179种(附录2)。从标本采集量和植物种类来看, 梅耶的工作重心集中在引种上, 标本采集只是辅助工作, 植物标本和引种种类重复的仅有45种。梅耶采集标本最具代表性的是山核桃。1915年7月, 梅耶在杭州市面上看到圆圆的核桃, 出于好奇, 决心要采集到该种, 他打听到在杭州西边有这种植物, 于是从余杭区一路走到临安区昌化镇, 发现了大片山核桃, 他采集标本并拍照, 回到美国后将标本交给了阿诺德树木园的萨金特, 最后由萨金特命名并发表该新种(

3 讨论与展望

3.1 梅耶考察范围广且其记录为后人研究提供基础资料

梅耶前后13年以中国为主要地点的引种活动涉及的范围非常广。根据本文统计, 梅耶的4次考察共计到过13个国家和地区, 在中国更是涉及18个省级行政单位的65个市、自治州和地区, 遍布华北、东北、华东、华中、西北等区域, 仅西南地区没有涉足。同时期的“植物猎人”在考察范围方面不能与之相比, 如威尔逊的考察范围主要集中在湖北、四川等地(Howard, 1980a, b), 罗伯特·福琼(Robert Fortune, 1812-1880)主要集中在华东、华南等地(罗桂环, 2005), 乔治·福雷斯特(George Forrest, 1873-1932)主要集中在云南引种, 约瑟夫·洛克(Joseph Charles Francis Rock, 1884-1962)主要在云南、四川等地考察。

梅耶在中国广泛的考察过程中还记录了各地的环境、风貌、古树和人物等, 这为我们现今研究环境变迁和古树名木保护提供了宝贵的历史资料。如1907年4月在去往山西五台山的路上拍摄的照片(

3.2 梅耶为丰富美国植物以及植物传播做出了巨大贡献

梅耶的主要任务是引种活植株, 被引植物极大地丰富了美国的作物多样性, 为城市林业、农业、园林建设和植物学研究提供了依据, 带来了巨大的生态效益和经济效益(Meyer, 1911)。

在引种经济作物方面, 梅耶引种最多的植物是大豆, 共引种116份。他并不是第一个引种大豆到美国的人, 但他引种了大量的大豆品种, 尤其是高油大豆品种, 为美国大豆品种的培育和生产提供了优质的种质基础。此外, 梅耶在中国引种的抗美洲板栗枯萎病的板栗在美国板栗研究中发挥了巨大的作用(罗桂环, 1995; 刘琨和李群, 2017)。梅耶希望开发出大面积种植和利用的竹类植物, 从浙江引种了各类竹类, 但如今竹类植物在美国主要用于观赏 (Wu et al, 2020)。梅耶还引种了耐寒、耐旱的大麦(Hordeum sp., 29份)、小麦(Triticum sp., 47份)、高粱(Sorghum sp., 40份)、苜蓿(Medicago sp., 78份)等粮食和饲料作物, 只是这些种类的后续研究相对较少。在蔬菜引种方面, 梅耶从东北引种的一个菠菜 (Spinacia oleracea, SPI 20026, 20027)品种具有较高的抗病能力。后来, 美国通过该品种培育出抗霜霉病、白锈病的菠菜品种, 解决了美国菠菜的病害问题。

在观赏植物方面, 梅耶引种的植物在美国园林中运用非常广泛。从中国引种的榆树(Ulmus pumila) (SPI 22825)当时在美国被广泛栽培, 用作园林植物和防沙植物(Webb, 1948; Zalapa et al, 2010), 但如今榆树在美国被认为是入侵植物(Ding et al, 2006); 黄连木(Pistacia chinensis) (SPI 21970)是美国主要行道树(Dunn & Cole, 1995; McPherson, 2007; McPherson et al, 2016); 白皮松(Pinus bungeana) (SPI 22456)、七叶树(Aesculus chinensis) (SPI 22353)等作为珍贵树种在美国的植物园中种植(Nicholson, 1988); 黄刺玫(Rosa xanthina)是一种抗寒抗旱能力强的观赏植物, 并在美国广泛栽培(罗桂环, 1995)。其他广泛栽培的园林植物还有香荚蒾(Viburnum farreri, SPI 37005)、茶条槭 (Acer tataricum subsp. ginnala, SPI 20149-20294)、毛樱桃(Prunus tomentosa, SPI 21924, 30317, 30318, 30362, 30363, 36086, 36109, 36110, 36111, 37680, 38856)、绣球荚蒾(Viburnum macrocephalum, SPI 22978)、紫丁香(Syringa oblata, SPI 22357, 23030, 23031)、红丁香(S. villosa, SPI 22675, 38830)、蓝丁香(S. meyeri, SPI 22356, 22687, 22696, 23032, 23033) (Zang et al, 1995; 刘琨和李群, 2017; Chen et al, 2020)。

从中国引种的植物还不断与美国本土植物进行杂交以培育新品种, 其观赏性状、抗性和产量都有了质的提升。美国农业部利用梅耶从湖北荆门市引种的梨(Pyrus calleryana, SPI 45586. 45592, 46436, 46435, 46437)是治疗西洋梨(P. communis)抗火疫病的种质资源(Cunningham, 1984b; Vincent, 2005)。美国农业部试验站还利用梅耶引种的野生梨品种培育了一批产量高、观赏性强的梨树品种。在豆梨的基础上, 培育出“Bradford”品种, 被认为是美国最好的行道树之一(Ackerman & Creech, 1966)。从那时起, 植物学家克里奇(John L. Creech, 1920-2009)在Glenn Dale的植物引种站继续培育豆梨新品种(Creech, 1973)。新品种能抵抗城市空气污染, 还极具观赏性。然而, 自20世纪90年代以来, 豆梨在美国被认为是一种入侵植物, 这改变了当地的植物多样性(Reichard & Hamilton, 1997)。反过来, 近年中国不断引种豆梨新品种作为观赏植物(邱玉宾等, 2014)。

在植物考察过程中, 梅耶还采集了在此之前未发表的植物标本, 如杭州临安区的山核桃, 还有一些以梅耶名字命名的植物种类, 如毛环竹(Phyllostachys meyeri)、白杄(Picea meyeri)、玫珥早熟禾(Poa meyeri)、蓝翠柏(Sabina squamata ‘meyeri’)、蓝丁香等。

由于美国农业部派给梅耶的主要任务是引种适合美国生长的抗旱、耐寒、抗盐碱的各种作物(罗桂环, 2005), 所以其引种的植物种类偏重于农作物。植物类别与同时期的其他植物猎人也有差异, 如威尔逊主要引种观赏植物, 福琼主要引种茶, 福雷斯特主要引种杜鹃花属(Rhododendron)、报春花属(Primula)植物等(Cowan, 1952)。通过对梅耶引种植物的科属种分析发现, 完全准确的种数已不可考。本研究中有3,651份植物, 其中3,590份鉴定到科, 属于109科; 3,567份鉴定到属, 属于392属; 2,644份鉴定到种, 属于665种。因此前人研究的2,500种或者2,500份的数字可能是不准确的(Cunningham, 1984a, b)。

3.3 我国应加强全球植物多样性保护和发展

由于全球植物资源分布不均以及植物种类不同, 人们便通过不断的从外地引入植物种类, 从而极大地丰富了当地植物的种质资源, 因此全球范围内的植物引种和传播有着悠久的历史。以梅耶为代表的西方植物猎人在华开展植物引种活动时期, 中国正处于社会动乱时期, 西方在我国各地无序地引种了大量植物资源, 这对被引种国来说是不公平的。我国是世界上植物遗传资源最为丰富的国家之一, 在植物遗传资源的交易中主要处于提供国的地位, 更应该完善相关法律法规, 以维护我国的合法利益(胡建, 2010)。因此, 需要加强对植物遗传资源的保护, 完善国际社会在遗传资源获取和利益分享方面的机制(陆文聪和倪琪, 2000; 吴小敏等, 2002)。目前, 国际社会已经形成了国际植物遗传资源保护相关的法律, 如以《粮食与农业植物遗传资源国际条约》《生物多样性公约》为主的国际法律文件, 对世界范围内的植物遗传资源进行妥善地保护并加以有效地利用, 同时还开展有关植物资源考察的协作工作(张小勇, 2005; 韩宁, 2011)。

附录 Supplementary Material

附录1 梅耶引种植物名录

Appendix 1 List of plants introduced by Meyer

附录2 梅耶采集植物标本名录

Appendix 2 List of plant specimens collected by Meyer

参考文献

Long-term observation reveals self-unfruitful trait and other desirable characteristics of the Bradford pear

History of European Botanical Discoveries in China

Two SNP markers identified using genotyping-by-sequencing are associated with remontancy in a segregating F 1 population of Syringa meyeri ‘Palibin’ × S. pubescens ‘Penda’ Bloomerang®

Ornamental plant introduction—Building on the past

Biological control of invasive plants through collaboration between China and the United States of America: A perspective

Propagation of Pistacia chinensis by mound layering

Years of Research at the United States Department of Agriculture: Plant Introduction and Breeding

Studying on the legal protection of biological genetic resources

生物遗传资源的法律保护研究

On the legal protection of plant genetic resources

论植物遗传资源的法律保护

Impact of plant introduction or domestication on the recent 500 years of civilization and scientific research value of plant living collections

植物引种驯化对近500年人类文明史的影响及其科学意义

DOI:10.3724/SP.J.1259.2015.00280

[本文引用: 1]

近500年来, 植物引种驯化及其广泛栽培深刻改变了世界农业生产的格局, 对促进人类社会文明进步产生了深远的影响。无论在西方殖民地发展史还是在我国明清发展史中, 每一种重要栽培植物的成功引种和驯化, 都对历史进程产生了不可估量的作用。活植物收集是植物园的核心和“灵魂”, 传承了现代植物园几个世纪科学研究的脉络和成就。活植物收集是植物园科学研究的基础和支撑平台, 也是当前和未来发展的根本。基于活植物收集的植物园研究工作具有多学科综合的特征, 既对基础生物学研究具有重要意义, 也与经济繁荣、社会发展和人类日常生活密切相关。

Local cultural beliefs and practices promote conservation of large old trees in an ethnic minority region in southwestern China

Public perceptions and preferences for wildflower meadows in Beijing, China

On introduction of Chinese original crops to U. S. by Frank N. Meyer

弗兰克·梅耶在华作物采集活动研究

Marketisation mechanism and international institutions for conservation and use of plant-genetic resources

植物遗传资源保护与利用的市场化机制和国际制度

Botanical expeditions and collections made by westerners in China since the Qing Dynasty

近代西方人在华的植物学考察和收集

Introduction of plants from China to the West and their influence

西方从中国的植物引种及其影响

近代西方对中国生物的研究

Current status and challenges of Chinese plant taxonomy

中国植物分类学的现状与挑战

Benefit-based tree valuation

Structure, function and value of street trees in California, USA

Agricultural Explorations in the Fruit and Nut Orchards of China

Introduction experiment on Pyrus calleryana to Shandong Province

北美豆梨引种试验

Predicting invasions of woody plants introduced into North America

On the spread and current distribution of Pyrus calleryana in the United States

A report on Ulmus pumila in the Great Plains region of the United States

A survey on the history of the introduction of bamboo from China to the United States (1898-2010) and the application of bamboo in urban greening

Access to and benefit sharing from genetic resources and protection of intellectual property rights

遗传资源获取和利益分享与知识产权保护

DOI:10.17520/biods.2002033

[本文引用: 1]

随着人类对遗传资源开发利用程度的加剧、物种资源不断减少以及国际交流合作的日益频繁,遗传资源获取和利益分享中的知识产权问题日益受到国际社会的关注。为了保护和持续利用遗传资源,本文根据《生物多样性公约》第15条的规定, 以及国际社会在遗传资源获取和利益分享方面的做法,分析了我国遗传资源保护和利用以及知识产权保护的现状,提出建立和完善保护遗传资源知识产权的专利制度、遗传资源的管理制度以及遗传资源保护和利用的市场化机制等管理措施。最后,对中国和阿根廷NIDERA公司在大豆遗传资源交换、合作研究和利益分享的案例进行了分析。

Origin and differentiation of endemism in the flora of China

中国植物区系中的特有性及其起源和分化

中国履行《生物多样性公约》进入新时代

DOI:10.17520/biods.2021053 [本文引用: 1]

The review mechanism of the Convention on Biological Diversity: Status, challenges and prospects

DOI:10.17520/biods.2020445

[本文引用: 1]

<p id="C2"><strong>Background:</strong> The loss of global biological diversity represents a global common concern and a major challenge, while it is urgently needed to strengthen the global biodiversity governance and the implementation of the Convention on Biological Diversity. The review mechanism is a crucial agenda item with wide attention of the international community, and a multi-dimensional system has been preliminarily established to support the review of the implementation of the Convention, its protocols and other legal documents. <br><strong>Challenges:</strong> However, the review mechanism has been confronted by the lack of political wills of participation with enhanced accountability, insufficient national inputs, ineffectiveness of review results to enhance implementation, as well as lack of coordination among a proliferation of review tools, all of which constrain the completeness and effectiveness of the review. <br><strong>Purpose:</strong> This paper recaps the implementation mechanism of the Convention and outlines the major processes and contents of the review mechanism, followed by analysis of key obstacles. The paper further discusses and recommends strategic and technical steps to enhance the review mechanism of the Convention, in order to inform the implementation of the Convention, future development of the Convention and related research works.<br><strong>Recommendations:</strong> Our strategic recommendations include strengthening the review mechanism in the light of a comprehensive and balanced advancement of the entire Post-2020 Global Biodiversity Framework, enabled by high-level political support, as well as by the mobilization of willingness and actions from all stakeholders, meanwhile providing necessary flexibility to developing country parties. On the technical side, it is suggested to further enhance national information reporting to be reviewed and to encourage wide participation of parties in facilitative reviews of implementation, complementing those assessment efforts made by party themselves. Meanwhile, information to be reviewed shall also be comprehensive and balanced, while it is also suggested to consider the global stock-take mechanism to support efforts by parties to close the implementation gaps and to enhance actions and ambitions.</p>

《生物多样性公约》审查机制的现状、挑战和展望

DOI:10.17520/biods.2020445

[本文引用: 1]

生物多样性丧失是全球共同面临的一项重大挑战, 强化《生物多样性公约》的执行是生物多样性全球治理当前面临的迫切问题, 而推进审查机制建设则是强化执行的一项重要议题, 引起国际社会高度关注。《生物多样性公约》框架下已初步建立起一套涉及多个维度的审查机制, 不断审查《生物多样性公约》及其有关议定书和其他法律文书的执行情况。然而, 审查机制面临着参与审查并强化问责的政治意愿尚显不足、国家信息投入有待加强、审查结论有待助力强化《生物多样性公约》执行、各类审查工具需加强统筹协调等主要问题, 由此也制约了审查工作的完善性和有效性。本文概述了《生物多样性公约》框架下的执行机制, 并重点梳理了审查机制的主要环节和内容, 分析了当前面临的主要障碍, 并就审查机制的进一步建设与强化提出建议, 以期为开展《生物多样性公约》履约与制度建设, 以及有关的研究工作提供参考。在战略层面, 本文认为应当在整体、全面和平衡地推进构建“2020年后全球生物多样性框架”的前提下推进《生物多样性公约》审查机制建设, 应当加强高层政治推动并调动各方行动意愿, 为发展中国家适用一定的和必要的灵活性; 在技术层面, 本文认为应当强化作为《生物多样性公约》审查机制前端的国家信息汇报, 应鼓励缔约方参与具有促进性的审查工作, 为国家自主评估执行情况提供重要补充, 并且审查内容也应当全面和平衡, 可以考虑采取全球盘点机制助力各方弥合执行差距并提升执行力度。

The extent of hybridization and its impact on the genetic diversity and population structure of an invasive tree

Breeding of new cultivars in the genus Syringa (Oleaceae)

Access and benefit-sharing of genetic resources and intellectual property rights

遗传资源的获取和惠益分享与知识产权